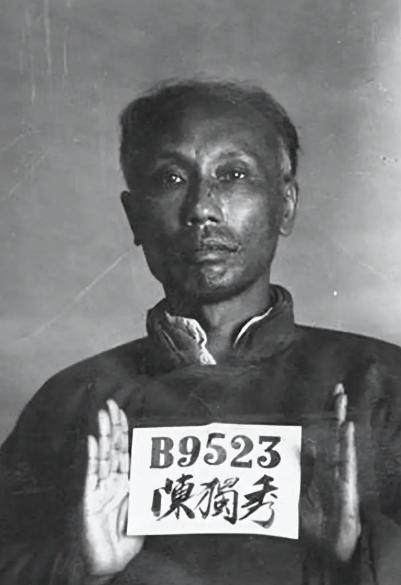

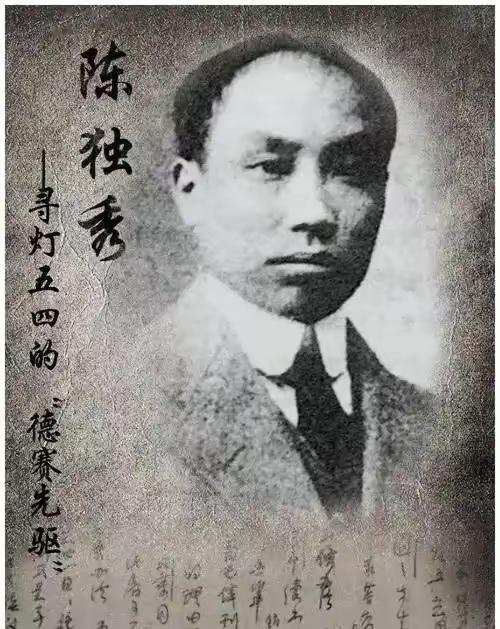

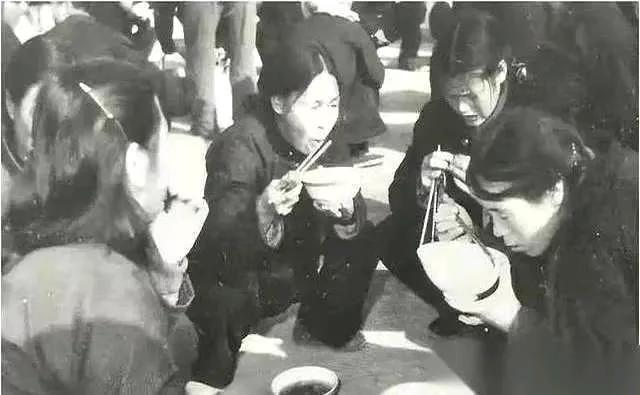

陈独秀的最后四年,就困在四川江津那个叫“石墙院”的地方,几乎是靠施舍活着。可这人骨头硬,哪怕活得寒酸,也绝不低头。 1938年夏天,他从武汉辗转到了重庆,本想找个清净地方安身。 结果在江津碰上了邓蟾秋、邓燮康这对叔侄,老朋友,开口就劝他:“来我们这儿住吧,地方大,花销小,还没人烦你。” 陈独秀一听,正合他意。于是就搬进了“石墙院”。 这院子原来是清朝进士杨鲁丞的宅子,三进四合院,表面看着排场,其实他住的是右侧一间耳房,十平米不到,连个像样的桌子都没有。 他那时候的日子,是怎么熬下来的? 靠北大同学会每月寄来的300块钱,偶尔写点文章挣稿费,再靠潘兰珍典当首饰补贴家用。 连饭都吃不饱,还得靠种土豆活命。 有一回,连土豆都没了,屋里还遭了贼。 贼不光偷衣服,连他写的《小学识字教本》手稿和印章“独秀山民”都顺走了。 好在过几天找回来了,可手稿已经被烧了一部分,他当场都气笑了:“窃贼也真风雅!” 但你要以为他穷成这样就会低头,那就太不了解陈独秀了。 蒋介石那边早就盯上他了,派陈立夫、陈果夫轮番来劝,说给他当劳动部长,还能组个“新共产党”,钱也不是问题。 陈独秀当场就怼了回去,连面都不见第二次。 延安那边也没闲着,周恩来和董必武亲自登门,说只要他写个检讨,马上就能回去。 陈独秀一句话怼了回去:“我不知道错在哪儿,何来检讨?” 他这脾气,是真倔。 后来连戴笠和胡宗南都来套近乎,被他一句“不谈政治”打发掉了。 但你别以为他就是个躲在山里搞清高的老头。 他是真有学问的人,晚年最用心的事,就是写那本《小学识字教本》,专门研究汉字的形音义规律,想给全国小学老师一个教学底本。 教育部那边倒是愿意花两万块买书稿,可条件是:书名得改。 陈立夫说“小学”这词容易引起误会。 可陈独秀死活不改,说这词在文字学里就这么叫,没得商量。稿费原封退回,书也没出版,只油印了50份送朋友。 有人劝他:“老陈,饿成这样了,还讲什么原则?”他回一句:“宁饿死,不收嗟来之食。” 朱家骅、罗家伦这些国民党高官给钱,他不要。 任卓宣、张国焘这种“叛徒”送钱,他更不要。他只肯收章士钊、胡适这些老朋友的帮忙。 他真没把自己当什么政治领袖,常说:“今生本色是书生。” 他写诗解闷,酒后一首《寒夜醉成》,里头写:“自得酒兵鏖百战”,孤傲又自嘲。 说来也怪,他是被蚕豆水给毒倒的。 1942年5月12号,那天他高血压犯了,喝了碗没煮透的蚕豆花汤。 没几天,包惠僧来串门,俩人吃了顿四季豆烧肉,结果他老胃病一发不可收拾。 5月27号晚上9点40分,陈独秀在石墙院走了。 屋里静得吓人,只有潘兰珍一个人守着。 临终前,他嘱咐她:“以后要自立,能改嫁就改嫁。我的稿费不能动,不许拿我名声换钱。” 这话,说得干净利落,像他一辈子走的路。 他留给潘兰珍的,就几只古瓷碗,和稿费。其他什么都没有。 葬礼的钱,还是邓蟾秋叔侄出的,楠木棺材也他们出面置办的。 人葬在江津鼎山脚下,连墓碑都不敢刻真名,只用了“陈乾生”这个科考名。 直到1947年,儿子陈松年才偷偷把他的灵柩迁回安庆,和元配高晓岚合葬。 他那几个孩子也都没好下场。长子陈延年、次子陈乔年先后被国民党杀了,女儿陈玉莹悲痛过度去世。 只有小儿子陈松年活到晚年,政府后来照顾了他一阵。孙女陈长璞,也一直在整理家族历史。 他住过的石墙院,如今是重庆市文保单位,墙上还留着他写的对联:“行无愧怍心常坦,身处艰难气若虹。”

卦山李

文人风骨[点赞]

一路有你

有骨气!

观山太保

真有中国文人的骨气!

用户12xxx59

开拓者。值得敬佩。