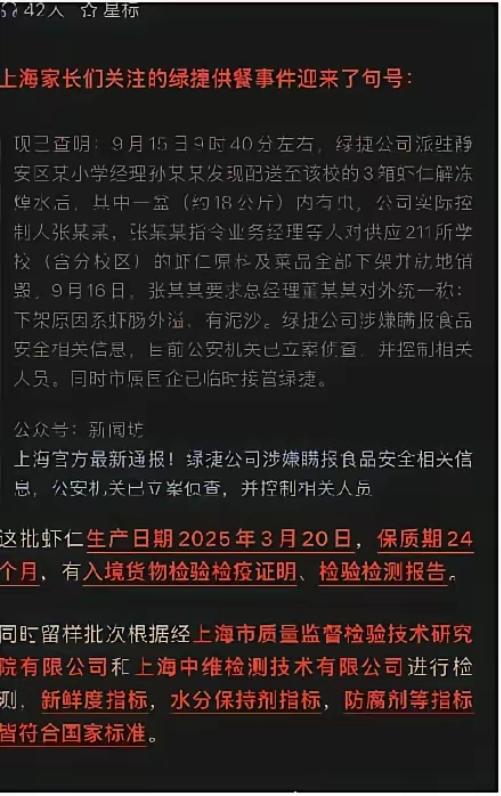

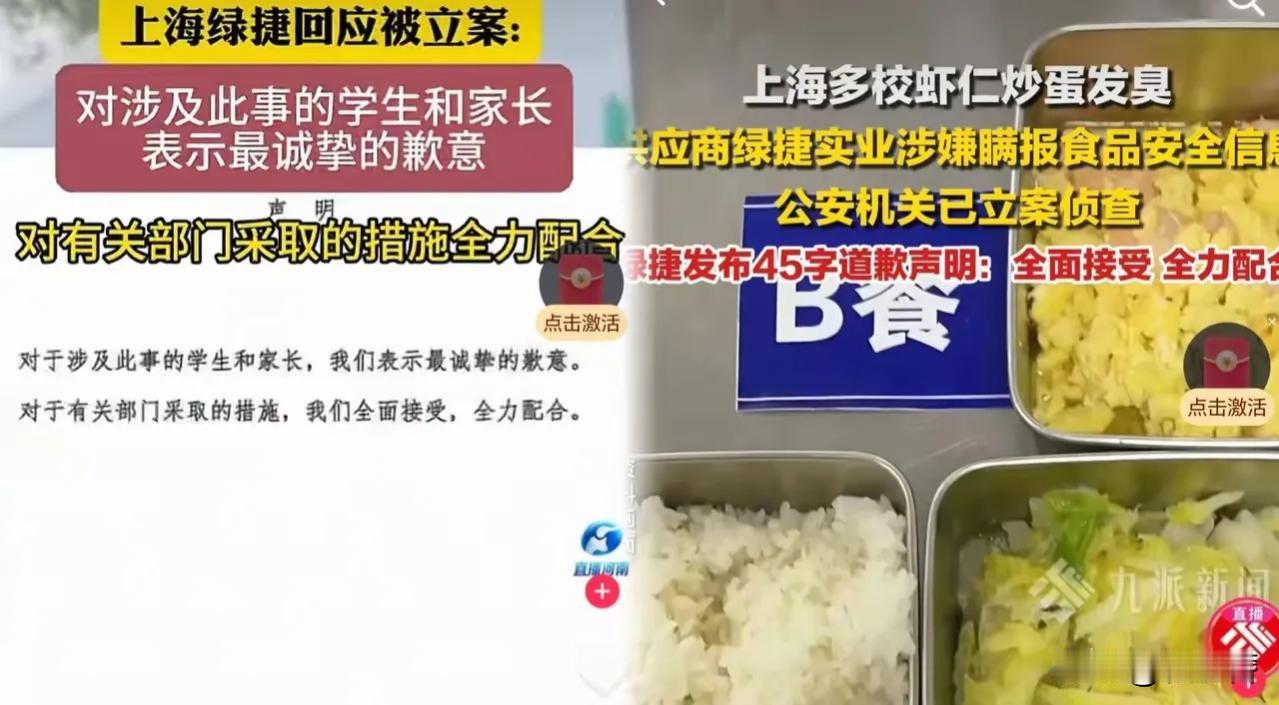

上海绿捷实业发展有限公司(以下简称“绿捷”)的幕后故事,涉及资本运作、校园餐市场、食品安全风波以及复杂的政商关系。 上海绿捷实业发展公司成立于2014年,主营业务是团餐服务,特别是上海市中小学校及幼儿园的营养午餐配送,日供餐量超过50万份,范围覆盖上海市16个区的500多所中小学及幼儿园。 2025年9月“发臭虾仁炒蛋”事件引发公众关注和监管调查。 绿捷看似是一家独立的团餐企业,但其背后有着深厚的资本渊源和复杂的控制网络。 1. 创始人阶段:绿捷由张国华创立。他早年涉足上海食品饮料行业,曾是上海饮料食品厂股东,也在由供销社改制而来的区属大型企业集团——海星集团任董事。 2. 被资本收购:2018年,澳大利亚食品加工巨头Kilcoy Global Foods(KGF) 通过其旗下公司GreenExpress Foods, Limited,以约1.7亿美元的价格,完成了对上海绿捷100%股权的收购。这笔收购分三步完成,最终30%的股权附有业绩对赌协议。 3. 背后的新希望身影:KGF的最大股东是Ananta信托(持股45.44%),该信托的委托人和保护人是新希望集团创始人刘永好的女儿刘畅。KGF的第二大股东是厚生投资(持股38.95%),其创始合伙人王航同时担任新希望集团的副董事长。厚生投资早期由新希望系公司出资成立,被视为新希望在泛农业、泛食品领域进行并购投资的主要平台。 4. 高管关联:绿捷的多位高管与新希望系关系密切。董事长陶煦曾任新希望六和总裁、董事。总经理葛均锋也是厚生投资相关企业的合伙人。 通过“LP出资+家族信托持股+参与公司治理”等多重角色,新希望刘氏家族深度嵌入了KGF的资本网络,而绿捷则是这条链条上针对中国校园餐市场的重要一环。 被资本收购后,绿捷开始了迅速的扩张之路: 1、业务快速增长:2017年,绿捷服务331所中小学,日供餐36万份。到2024年,其业务已扩展至500多所中小学及幼儿园,日供餐量超过50万份。 2、密集中标:仅在2025年8月,绿捷就中标了27个学校餐饮服务项目。今年以来累计中标项目已达84个。 3、高利润表现:根据KGF的招股书,2017年绿捷的净利润率高达15.7%,毛利率为24.4%。2017年绿捷校园膳食收入达8400万美元。 然而,在高速扩张的背后,争议和质疑也一直不断: 1、食品安全问题与家长投诉:多年来,屡有学生和家长反映绿捷供应的餐食存在“难吃”、“油炸食品过多”、“食材不新鲜”(如虾仁有臭味、豆腐酸败)等问题,甚至吃出过钢丝球、塑料残片、头发等异物。尽管投诉不断,但绿捷仍能持续中标。 2、“保洁变面点师”事件:2022年的一份判决书披露,绿捷曾派遣一位员工至某学校先做保洁,7天后转为面点师,次日上岗即被压面机压伤手指,这暴露出其在员工技能培训和安全管理方面可能存在漏洞。 2025年9月15日,上海多校学生家长反映孩子学校午餐中的虾仁炒蛋“发臭”或“有沙”,部分学生食用后出现不适。该事件在社交媒体上迅速发酵。 1、绿捷公司人员早在9月15日就发现虾仁原料中存在虫类异物。 2、公司实际控制人张某某指令对供应给全市211所学校的虾仁原料及相关菜品全部下架销毁,但未如实上报真实情况。 3、在通知过程中,已有50所学校向学生供餐。 4、公司要求对外统一宣称下架原因是“虾肠外溢,有泥沙”,刻意隐瞒发现虫体的事实。 此事引发上海市政府高度重视: 1、公安机关立案侦查:上海市公安局对绿捷公司涉嫌瞒报食品安全相关信息的行为立案侦查,并控制了相关人员。 2、市属国企临时接管:为确保校园供餐稳定,由市属国企临时接管了绿捷的业务。 3、全面核查招投标:上海各区将全面核查学校餐食供应招投标情况,学生和家长满意度将纳入招投标合同约定条款。 事件中,一家名为“品测(上海)检测科技有限公司”的机构引起了公众注意。品测检测承担了上海多所中小学的食品检测任务,而它与绿捷关系匪浅: 1、曾有的股权关系:2018年7月至8月期间,绿捷曾短暂成为品测检测的100%控股股东,虽然后续迅速退出,但两者关系引人遐想。 2、联系方式与地址关联:品测检测与绿捷曾共用企业邮箱和电话,且两家公司注册地或经营地非常接近。 3、人员关联:品测检测的股东张美华,是绿捷创始人张国华的姐姐。 这些关联让公众质疑绿捷在食品安全检测方面是否能够保持独立性和公正性。 绿捷的幕后故事,是一个关于资本追求利润、规模快速扩张、民生责任担当以及监管漏洞的复杂叙事。 资本通过复杂的架构收购并推动绿捷扩张,看中的是校园餐市场稳定且可观的回报。然而,在追求规模和利润的过程中,食品安全这一最基本的底线似乎被漠视了。其与检测机构模糊的关系,也进一步削弱了公众的信任。