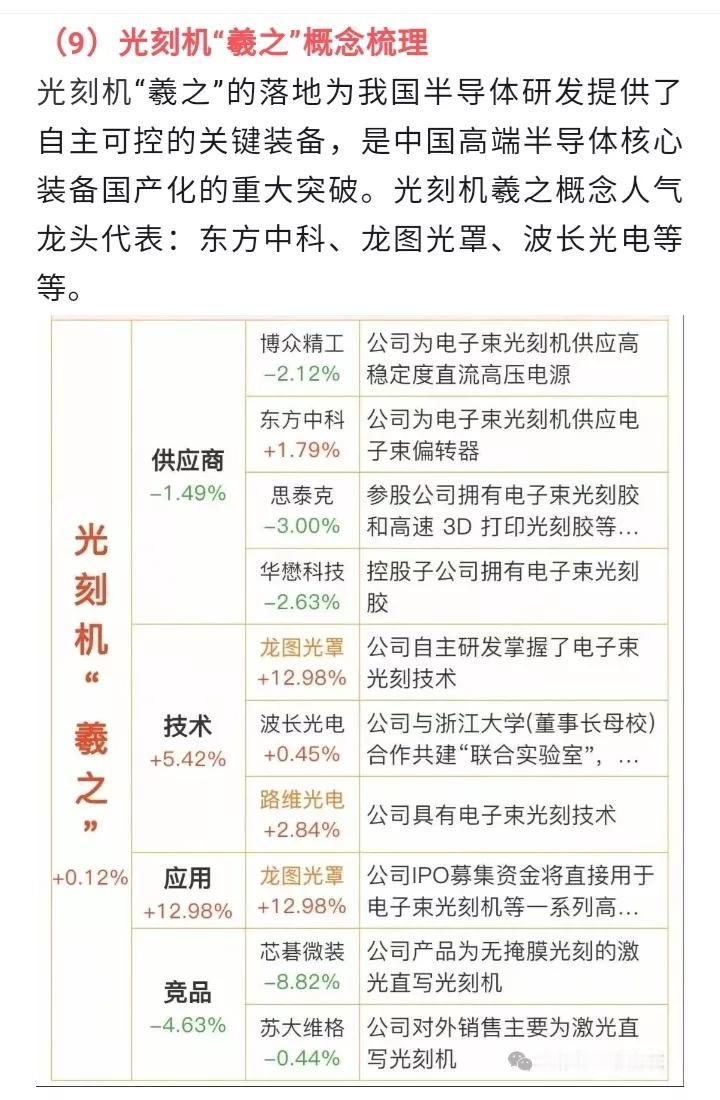

ASML最不愿看到的事发生?英国媒体:中国开始测试DUV光刻机。日前,据英国《金融时报》的报道,中芯国际已经在测试由上海初创企业宇量异生产的DUV 光刻机。虽然不是最先进的EUV极紫外光刻机,但是通过多重曝光技术,极限情况下,可以制造5纳米的芯片。原本,国内外普遍预测我国将在2030年左右实现DUV光刻技术的突破。 它指向一个更为深刻的趋势:在西方技术壁垒最为森严的领域之一,中国正以一种超越外界预期的速度,完成从“追赶者”到“破壁者”的角色转换,并悄然开启全球科技权力格局的重构进程。 ASML所代表的,不仅是光刻技术的巅峰,更是一套历时数十年、凝聚全球顶尖供应链的精密生态系统。 其宣称的“20年技术壁垒”,本质上是一种基于先发优势、知识产权网络和全球协作体系的护城河。传统观点认为,后来者几乎无法在封闭的体系内实现超越。 然而,中国的突破路径,恰恰跳出了单一技术点的线性追赶模式,展现了一种更具韧性的“系统思维”。 这种思维的核心在于,将技术突破视为一个复杂系统工程,而非孤立的技术竞赛。它要求顶层设计、基础科研、产业链协同、市场应用形成闭环反馈。 在DUV光刻机的案例中,我们看到的可能不仅仅是宇量异一家的成果,而是背后材料科学、精密光学、精密机械、控制软件乃至尖端化学等整个工业体系协同攻关的集中体现。 通过多重曝光技术将DUV潜力挖掘至接近5纳米制程,这本身就是一种在约束条件下寻求最优解的“系统优化”能力的证明。 这预示着,未来的科技竞争,将更多是体系对体系的竞争,是生态对生态的竞争。 当一方能够内部循环、自我迭代时,外部封堵的边际效应将加速递减。 英特尔、高通、美光等美企对先进芯片市场的垄断,建立在两个基石之上:一是无可替代的技术领先,二是由此衍生出的行业标准与市场规则制定权。 他们真正忌惮的,并非中国短期内能生产出多少颗7纳米或5纳米芯片,而是中国在实现“从设计、研发到生产一条龙服务”后,对现有游戏规则的颠覆性冲击。 一旦中国掌握了自主可控的先进制程制造能力,将产生多重外溢效应。 首先,它将为全球芯片市场提供一个稳定可靠的“第二来源”,削弱单一供应链的地缘政治风险,给予客户更多选择权。这种选择权本身就是一种权力。 其次,中国庞大的内需市场与完整的产业链结合,将有可能催生不同于现有技术路径的芯片架构、应用生态甚至行业标准。 例如,在物联网、人工智能、新能源汽车等对芯片有特定需求的领域,中国完全有能力定义新的性能标杆和市场规则。 最终,中国输出的将不仅是实体芯片,更是一种参与乃至主导未来技术演进方向的能力。 全球科技产业的权力版图,将从由少数巨头控制的“中心化”模式,逐渐向多极、多元的“分布式”模式演进。 报道中提及的生物科技领域案例,与光刻机的突破共享着同一种方法论内核:在认清自身优势和赛道特点的基础上,寻找实现非对称超越的路径。 这并非简单的模仿或跟随,而是在深刻理解技术发展趋势和市场痛点后,进行的精准聚焦和资源重配。 在光刻机领域,或许短期内无法在EUV这样的最前沿实现全面领先,但在成熟工艺的极致优化、在特定应用场景的深度定制、在成本控制与大规模制造方面,完全可以形成独特的竞争优势。 然而,前方的道路依然充满悬念与挑战。DUV光刻机的测试与最终实现稳定、大批量、高良率的商业化生产之间,仍有漫长的路要走。 核心零部件、软件算法的成熟度、知识产权的清晰度,都是需要跨越的关口。 更重要的是,当中国作为一股不可忽视的力量更深入地融入乃至重塑全球科技产业链时,原有的既得利益者将如何应对? 是走向更激烈的对抗与脱钩,还是在新的现实下寻求某种程度的竞合与共治? 悬念之问: 这场始于光刻机的突破,最终将把全球科技产业引向何方? 是催生一个更加分裂、各自为营的“技术平行宇宙”,还是迫使各方坐下来,共同构建一个更具包容性、韧性和可持续性的全球创新共同体? 中国的“破壁”行动,在打破技术垄断的同时,是否也能为打破国际科技合作中的僵化思维与零和博弈贡献新的智慧? 这一切,不仅考验着中国的战略定力与创新智慧,也同样考验着整个国际社会的远见与包容度。 读者们,您认为在这场波澜壮阔的变革中,决定未来格局的最关键变量会是什么? 是技术的迭代速度,是市场的选择力量,还是超越技术本身的政治智慧? (免责声明:本文基于公开权威信源深度分析,坚持客观立场,旨在促进理性讨论。原创首发内容结合AI辅助完成仅供交流参考,不构成任何投资或决策建议。信源、图片均来自网络,若存在争议、图片侵权问题,请及时联系作者,将予以删除。)