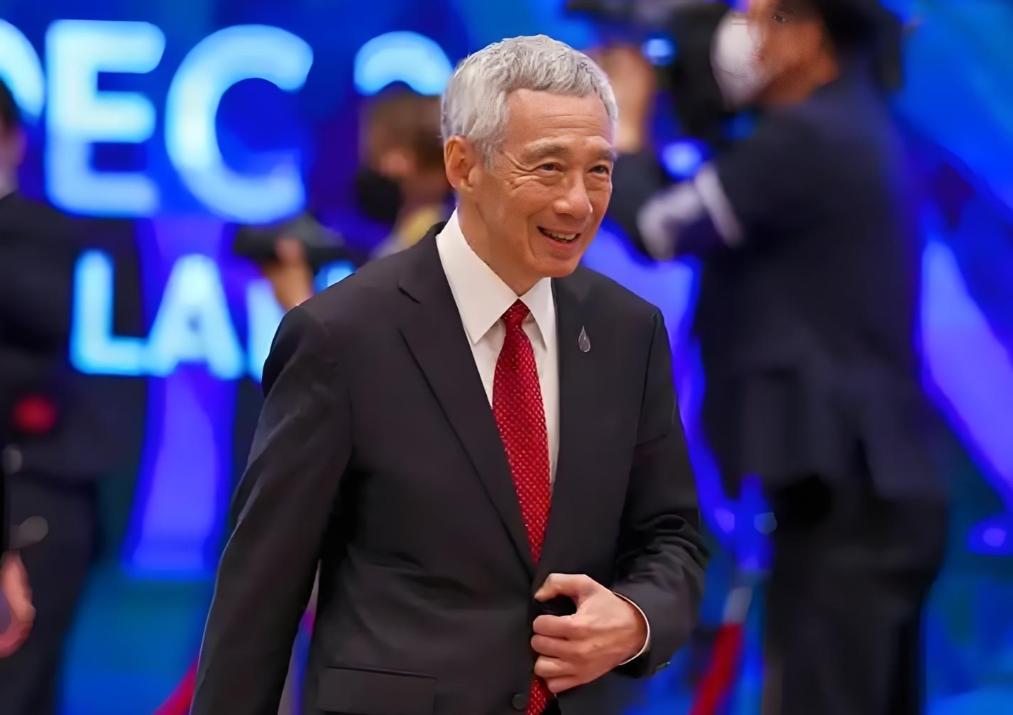

李显龙表示,真正的新加坡人要认清一个事实,新加坡不是华人国家,只是华人占多数而已,必须明白这一点。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 一个七成人口是华人的国家,为什么要反复撇清与“华人”这层身份的联系?从1965年独立的那一刻起,新加坡就不想把未来寄托在“血缘”或“文化同宗”上。 夹在马来西亚和印尼之间,如果强调自己是“华人国家”,只会引来周边国家的戒备与敌意,李光耀当时的选择,是迅速将国家的生存捆绑在西方秩序之下。 1968年新加坡就与美国签订《国防合作协议》,允许美军使用樟宜海军基地,把这个战略要地直接纳入美国在亚太的军事网络,几十年下来,樟宜几乎成了美军的“前进补给站”,航母、濒海战斗舰频繁停靠,每年高达百余次,规模不比日本横须贺少多少。 经济层面,新加坡的选择同样明确,对华贸易的确庞大,但那更多是港口转运和加工,真正支撑国家的命脉,是西方主导的高科技产业链,半导体出口全球第五,看似风光,其实关键设备全部依赖欧美。 光刻机来自荷兰ASML,刻蚀机掌握在美国应用材料公司手里,若这些供应一旦中断,新加坡的工厂立即停摆。 再看看外汇储备的投向,3800亿美元里六成以上投在欧美市场,中国资产的占比连两成都不到,这些数字远比外交辞令更能揭示新加坡的真实倾向。 军事安全上,新加坡干脆把自己绑进了美国体系,刚刚敲定的新一轮国防合作协议,更是允许美军使用更多军事设施。 每年与美国、澳大利亚举行的联合军演里,新加坡陆军装甲车的迷彩涂装与美军如出一辙,战术手册照抄美军教材,就连通讯系统也同步接轨,所谓“美军东南亚分部队”的形容,并非夸张。 教育和社会认同层面,更能看出深层变化,表面上华语依然是官方语言之一,政府也每隔几年喊一次“讲华语运动”,可课堂里真正主导的是英语。 从小学到大学,英语才是考试的关键、升学的门票、职场的必备技能,新加坡国立大学、南洋理工大学的教授大多数来自欧美学府,课堂上引用的案例也是美国公司、欧洲企业的故事。 新加坡学生申请大学,八成的首选是英国或美国,去清华北大的只是少数,语言塑造思维,教育塑造价值观,一代又一代年轻人,在英语的语境里逐渐形成了更靠近西方的认同。 法律和制度则是另一道更隐蔽的枷锁,新加坡的司法体系完全照搬英国模式,判案参考的多是英美判例,商业合同清一色英文版本。 也正是因为这种体系的高度国际化,新加坡才能成为全球五大国际仲裁中心之一,吸引西方资本在这里设立仲裁地,可与此同时,这也让新加坡与中国的大陆法系天然保持距离。 商业纠纷一旦涉及中资企业,法官往往更倾向采用西方的规则框架,这种制度基因,早已写进了国家的运行逻辑。 社会生活里的细节,也在不断稀释“华人身份”,政府推行组屋配额政策,强制不同族群混居,防止华人聚集成片。 节日的庆祝往往是多元的,农历新年、开斋节、屠妖节一起放假,邻里之间的交流基本靠英语,哪怕是在华人家庭长大的孩子,日常说华语的机会也在减少。 年轻一代会在庙会上看舞龙舞狮,但转身就用英语在社交媒体上交流,华人文化逐渐变成生活习惯的表层,而真正的国家认同,已经被“我是新加坡人”取代。 外交层面,新加坡一直玩的是精细的平衡术,经济上高度依赖中国市场,港口八成货运与中国有关;安全上死死抱住美国,让第七舰队在马六甲海峡巡逻,自己安心坐享稳定。 新加坡的领导层反复强调“小国没有退路,只能灵活变通”,说穿了就是要在中美之间找一条既不失去经济利益,又不放弃安全保障的生存之道。 李显龙的讲话,正是把这种长期的战略选择再次摆上台面:不要幻想新加坡是“第二个中国”,更不要指望它会以“华人国家”的身份和中国站在一起。 这就是新加坡的悖论:街头巷尾全是黑发黄皮肤的华人,庙会里依旧人山人海,可在制度、教育、军事、金融、法律的层面,它已经是西方体系的一部分,华人身份是表象,西方化才是骨子里的基因。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法!