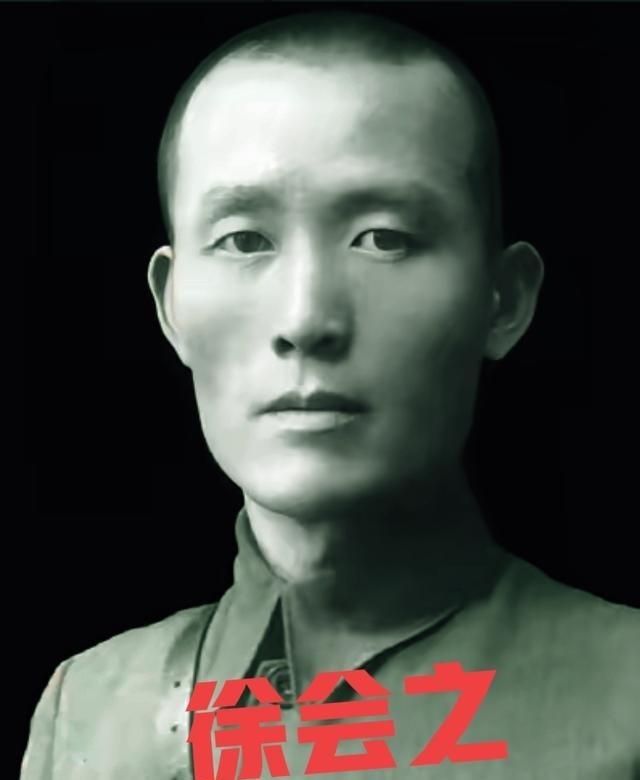

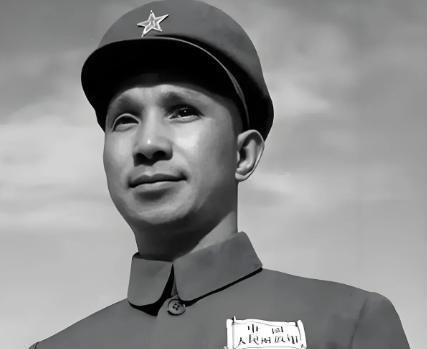

解放时期的一个早晨,村民陈亮的妻子像往常一样来到自家的菜地,准备割些南瓜叶喂猪。突然,一根南瓜藤被绑上了一个红色的小布袋。她觉得很奇怪,打开包,里面是一个银元和一张她不认识的纸条。 在那个战火纷飞的年代,红军长征途经贵州时,部队纪律严明成了他们赢得民心的关键。朱德作为总司令,一贯强调不拿群众一针一线,这原则在实际行动中体现得淋漓尽致。1935年春,红军进入遵义附近一个村子,当时地主散布谣言,说红军抢掠,村民们吓得躲进山里,村子空荡荡的。部队缺粮问题严重,两个警卫战士实在饿得慌,从陈亮家地里摘了两个南瓜,打算等村民回来再付钱。 可朱德知道后,立刻批评他们违反纪律,必须马上补偿。战士们找不到人,就把一枚银元包在红布里,绑在南瓜蒂上,还留了字条说明情况。陈亮的妻子发现这个包时,正是第二天早上,她不识字,带回去找人念,村里人才知道真相。银元在当时值不少钱,能买好多粮食,这举动让大家对红军刮目相看。 朱德生于1886年四川仪陇穷苦人家,从小干农活,1909年进云南讲武堂学军事,1911年参加辛亥革命,率兵攻城。1922年留学德国和苏联,学社会学和军事,1927年南昌起义指挥部队。长征中他统筹全局,确保部队渡江过河。陈亮只是普通农民,靠种地过日子,那年村子因谣言受影响。事件传开后,村民返回,红军帮干活看病,关系融洽。陈亮后悔埋怨红军,挑粮赔罪,朱德亲自道歉,说这事是教训。故事流传,推动长征顺利。新中国成立后,朱德继续领导,陈亮夫妇务农生活安定。 红军长征时期,纪律建设是核心竞争力,朱德反复教育部队尊重群众财产,这在贵州事件中显露无遗。部队进村时,村民因地主谣言逃散,粮食短缺迫使战士摘瓜,但他们坚持补偿原则,用银元和字条表达诚意。陈亮的妻子发现布包后,村人议论这银元价值,远超两个瓜的价格,体现了红军的高标准。朱德早年经历塑造了他的作风,从仪陇农家子到讲武堂学员,他逐步积累军事经验。 辛亥革命中他指挥作战,留学期间钻研理论,南昌起义和井冈山会师奠定基础。长征指挥中,他处理类似事件,确保部队形象。陈亮作为典型农民,代表了普通百姓的转变,从疑虑到支持。后续发展中,红军协助村务,村民回报信任,陈亮主动认错,朱德借此强化纪律。事件影响周边,群众积极配合长征。新中国后,朱德参与国家建设,陈亮家庭稳定。这故事反映了军民关系的本质。 那个时代,红军靠铁的纪律赢得支持,朱德领导下部队严格执行政策,避免任何侵害群众行为。贵州村子事件就是例子,战士摘瓜后立即补银元,绑在蒂上留字条,避免误会。陈亮的妻子捡到包,带回解读,银元成为话题焦点,大家算账知道这补偿多么慷慨。朱德一生轨迹从贫农起步,进学堂练武,革命中屡立战功。留学经历拓宽视野,回国投身起义,长征统筹渡河行军。 陈亮夫妇的日常生活受事件影响,从埋怨到感激。红军返回后帮忙挑水修屋,村子恢复正常。陈亮挑粮找战士,朱德出面化解,说是部队的警醒。故事扩散,激发更多百姓援助长征。新中国成立,朱德任高职,陈亮继续种地。这体现了纪律在革命中的作用。 红军长征中,朱德的领导风格强调群众路线,这在南瓜事件上体现明显。部队缺粮但不强取,战士用银元补偿,绑布包留字条,显示出高度自律。陈亮的妻子发现后,村里人通过字条了解实情,银元的分量让大家信服红军。朱德从四川农家走来,早年劳作磨炼意志,讲武堂学军事,革命战争中指挥攻坚。 留学德国苏联,掌握先进知识,南昌起义率部占领城市。长征期间处理纪律问题,确保部队纯洁。陈亮代表基层民众,事件让他转变态度。红军助村后,关系密切,陈亮赔罪,朱德亲自回应。事件传扬,促进长征补给。新中国后,朱德领导军队现代化,陈亮务农度日。这故事突出纪律对胜利的贡献。 在长征贵州段,红军面对谣言和缺粮双重压力,朱德坚持纪律不松懈。战士摘瓜补偿银元,绑在蒂上留条,这举动化解了村民疑虑。陈亮的妻子捡包解读,银元价值引发讨论,红军形象提升。朱德生平从仪陇起步,农活中成长,进体育学堂练体,讲武堂习武。辛亥中率兵光复云南,护国战争埋伏作战。 留学研习理论,回国起义指挥。长征中巡视营地,调整策略。陈亮日常种瓜,事件改变看法。红军帮村看病扫院,村民回馈。陈亮挑粮认错,朱德道歉教育部队。故事流传,群众支持加强。新中国成立,朱德统筹国防,陈亮家庭安稳。这反映军民鱼水情深。