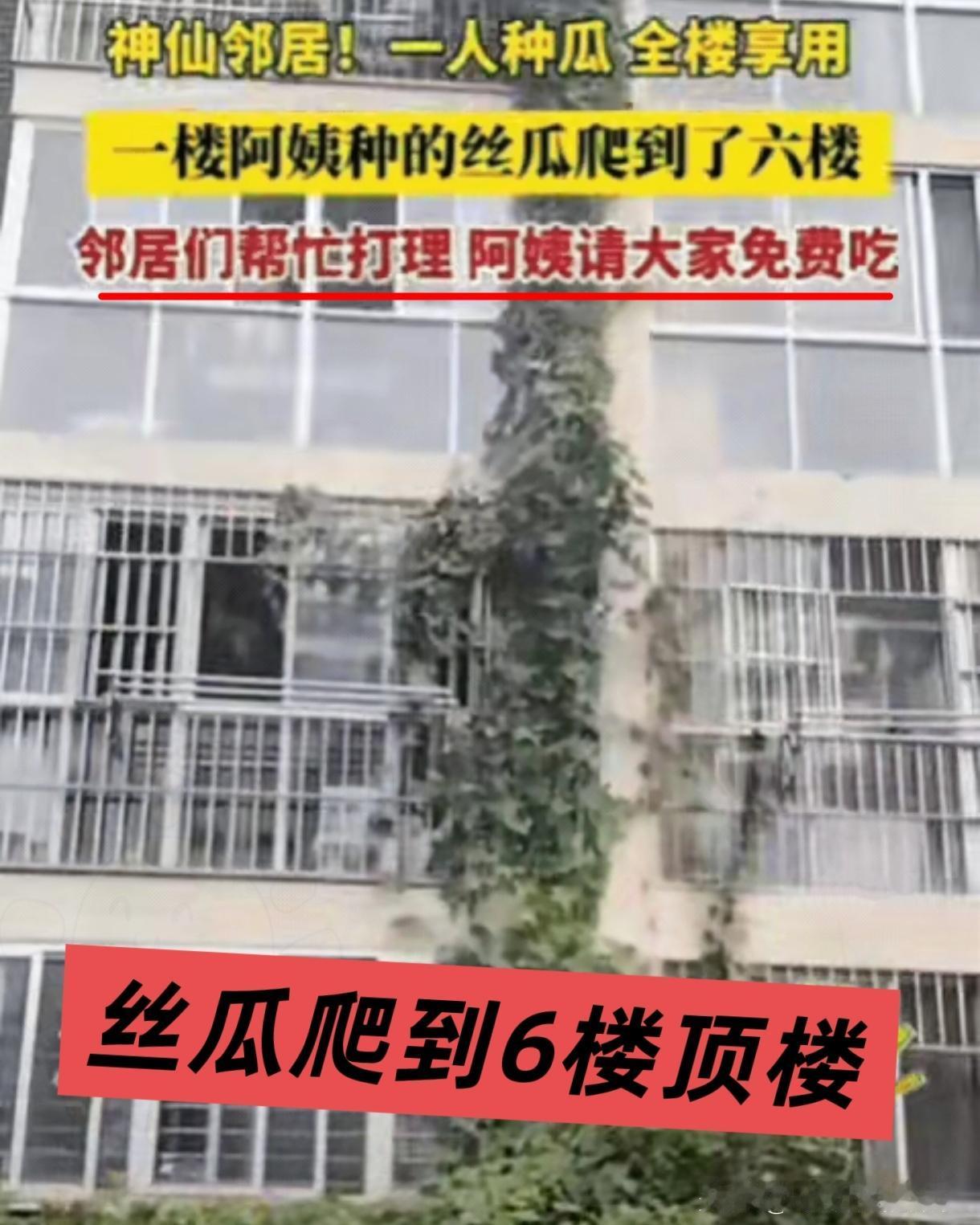

江苏连云港,一楼阿姨种的丝瓜,竟然一口气爬到了六楼,但却没有一人去破坏,甚至邻居们还帮忙打理,现在每家都能吃上新鲜丝瓜,楼上还隔三差五送丝瓜下楼,阿姨说:爬到哪家,哪家就自己摘着吃。 去年初夏,江苏连云港某居民楼的一楼张阿姨,在楼前空地上搭了个简易竹架,撒下几排去年剩下的丝瓜籽。 当时她只笑着说 “瞎种种玩”,没成想这不起眼的种子,后来成了整栋楼邻里情的纽带。 张阿姨退休前在街道办做老年工作,闲不住的她见楼前空地堆着杂物,便主动找物业商量清理。 清理当天,二楼休班的刘大哥见她搬砖头,立马扛着家里的竹梯下楼帮忙。 三楼王大叔也推来小推车,一起运走枯枝败叶,原本半天的活两小时就收尾了。 播下种子后,张阿姨每天清晨用小喷壶浇水,怕冲坏种子,还插了块 “丝瓜育苗中,谢谢关照” 的木牌。 十天后,土里冒出绿芽,她赶紧拍照片贴在单元公告栏,配文 “丝瓜芽长出来啦,欢迎来看”,不少邻居路过都特意驻足瞧瞧。 入夏后,丝瓜藤顺着竹架疯长,很快就超出架子高度。 张阿姨正发愁,四楼李大姐从阳台探出头:“张姨,我家有旧晾衣绳,扔下去您绑架子上,让藤顺着爬。” 说着就把绳子递下来,还教她怎么打结更结实。 藤蔓很快爬到二楼刘大哥家窗台。 做装修的刘大哥找来轻便铝合金条,在窗台外侧搭了小支架,把藤蔓引上去:“这样不挡窗,还能给您家遮点太阳。” 一次台风天,他怕藤蔓被吹断,冒雨下楼加固,浑身湿透。 张阿姨见状,赶紧煮了姜汤送上去。 三楼王大叔爱研究菜谱,见藤蔓开花就跟张阿姨说:“等结了丝瓜,我给您做丝瓜虾仁盅。” 七月初第一根丝瓜成熟,王大叔果然兑现承诺,做好菜端给张阿姨,还在单元群分享做法,邻居们纷纷跟着尝试。 六楼赵阿姨腿脚不便,见藤蔓爬上来,让孙子在阳台挂了个小篮子,装着纸巾和创可贴,附纸条:“路过需用直接拿,丝瓜熟了我让孙子送下去。” 张阿姨浇水时不小心划破手,用了篮子里的创可贴,后来特意包了饺子上门感谢。 丝瓜越结越多,张阿姨在单元门口贴通知:“丝瓜成熟,按需采摘,摘后记得浇水。” 此后,每天都有邻居提小篮子来摘,有人摘完留下自家的小葱、香菜。 有人见藤蔓长歪,顺手扶正,还有人悄悄撒上从网上买的有机肥料。 秋天藤蔓枯萎,张阿姨本想自己清理,周末一早刘大哥、王大叔就带着工具来了,李大姐和赵阿姨的孙子也帮忙收拾枯枝。 大家把能用的竹片、绳子收好留到明年,还在空地种上菠菜、大蒜,约定冬天一起收菜。 年底小区办年货市集,这栋楼的邻居们凑一起摆摊:张阿姨煮丝瓜干粥,王大叔教做丝瓜络清洁球,李大姐把晒干的丝瓜籽分装成小袋送给邻居。 摊位前挤满人,其他楼居民羡慕地说:“你们楼真像一家人。” 现在,楼前空地上的菠菜已绿油油一片,每天都有邻居来浇水、除草。 张阿姨还搭了小棚子,放着大家凑钱买的工具。 有人问她当初怎么想到种丝瓜,她笑着说:“一开始就想收拾下空地,没成想跟大家处成了一家人,这才是最珍贵的。” 其实,邻里间的温暖就藏在这些小事里:你帮我搭支架,我为你煮姜汤,你送我丝瓜,我留你香菜。 那爬满六楼的丝瓜藤,看似普通,却把原本陌生的邻居连在一起,让冰冷的楼道变成了温暖的家。 连云港一楼张阿姨种丝瓜引发整栋楼互助共享的事,看似寻常却戳中当下社会邻里关系的痛点。 如今城市高楼林立,“门对门不相识” 成常态,防盗门不仅隔开了空间,更拉远了人心。而这株丝瓜藤,恰如一把钥匙,打开了邻里间的隔阂。 从清理空地到搭架护藤,再到共享果实,邻居们的每一次主动付出,都在重建人与人之间的信任与温情。 这背后,是人们对温暖邻里关系的渴望,只是缺了一个 “破冰” 的契机。 丝瓜虽小,却印证了 “远亲不如近邻” 的老话,也为现代社区治理提供了启示:和谐邻里并非遥不可及,一次顺手的帮忙、一份真诚的分享,就能让冰冷的钢筋水泥社区充满烟火气。 这件事之所以引发关注,正因为它是当下稀缺的 “邻里范本”,提醒着我们:社会温情需要每个人主动搭建,微小善举也能汇聚成温暖社会的力量。 那么到最后,你们是怎么看的呢? 如果各位看官老爷们已经选择阅读了此文,麻烦您点一下关注,既方便您进行讨论和分享,又能给带来不一样的参与感,感谢各位看官老爷们的支持!