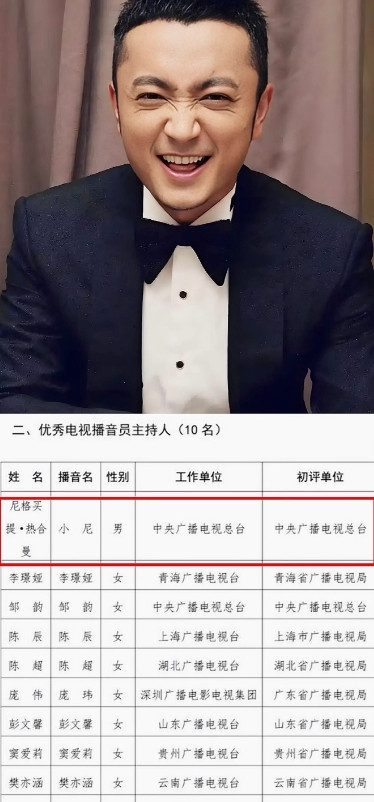

1988年,央视主持人李瑞英在新闻联播开播前十五分钟,突然接到电话,得知:孩子坠楼的消息,李瑞英忍着泪水,命令自己继续录制完节目...... 1961年,李瑞英出生在北京的一个军人家庭,老家是河南省濮阳市南乐县,在军区大院的生活,给了她特殊的成长环境:纪律、责任与使命感,这些军人家庭的基因,从小就深深烙印在她的骨子里。 高考前的一个偶然机会,李瑞英陪同学去北京广播学院参加考试,在传达室等候时,一位看似普通的老人让她读了几段报纸,随后赞扬她很有天赋,而这位老人,正是播音系创始人、中国播音界泰斗张颂教授。 进入北广后,李瑞英展现出了惊人的刻苦精神,寒冬清晨,当同学们还在温暖的被窝里时,她已经站在操场上朗读《人民日报》。 当别人休息时,她在宿舍楼下反复练习发音,她随身携带《新华字典》,几年下来翻烂了好几本,正是这种近乎偏执的专注与努力,为她日后成为"央视一姐"奠定了坚实基础。 大学毕业后,李瑞英被分配到了江苏电视台,主持《弹指一挥间》《看今朝》等栏目,凭借出色的表现,她很快在业内崭露头角。 真正让她名声大噪的,是1984年10月1日的那次播报,那天,在天安门广场庆祝中华人民共和国成立35周年的盛大阅兵式上,一个嗓音铿锵有力、情绪高昂的女播报员给全国人民留下了深刻印象。 那天之后,这个年轻女孩的名字开始被越来越多的人熟知,在李瑞英事业蒸蒸日上的同时,她的爱情故事也格外令人羡慕。 她的丈夫张宇燕,与她是地道的青梅竹马,两人从小在同一个军区大院长大,张宇燕考入北京大学经济系,后来成为中国社会科学院世界经济与政治研究所所长,是国内著名的经济学家。 1987年,两人在北京低调完婚,组建了自己的小家庭,正是这个温暖的家,在李瑞英职业生涯最艰难的时刻,给了她最坚实的后盾。 1996年,《新闻联播》由录播改为直播,这对主持人是一次极大的考验,直播意味着没有重来的机会,一切失误都将直接呈现在全国观众面前。 在这样高压的环境下,李瑞英被任命为《新闻联播》第一女主持,搭档是同样优秀的罗京,此后12年,这对黄金搭档成为了中国人心目中的"国脸",每晚7点准时进入千家万户。 1998年那个命运的傍晚,当电话铃声响起时,李瑞英正在为即将开始的《新闻联播》做准备。 电话那头传来家人焦急而颤抖的声音,她的孩子从楼上掉了下来,现在危在旦夕,那一刻,李瑞英的世界仿佛崩塌。 作为母亲,她本能地想立即奔向医院,但作为《新闻联播》主持人,她深知自己肩负的责任重大,距离开播只有短短15分钟,此时根本来不及找人替换。 挂断电话,她强忍着内心的煎熬,深呼吸几次,随后,她走向了那个无数次坐过的主播台,令人难以置信的是,在接下来的30分钟里,她的表现堪称完美。 声音依旧沉稳有力,吐字清晰准确,没有丝毫的颤抖或哽咽,只有最细心的观众,才能从她偶尔闪过的眼神中,捕捉到一丝不易察觉的忧虑。 更令人敬佩的是,当晚的直播中,提词器还出现了故障,面对这突发状况,李瑞英临场发挥,用现编的词填补了187秒的空档,观众丝毫没有察觉到异常。 直播结束后,李瑞英来不及更换衣服,第一时间奔向医院,推开病房门的那一刻,看到儿子安然无恙,她终于崩溃了,泪水夺眶而出。 所幸,儿子的伤势并不严重,已经脱离了危险,更重要的是,丈夫张宇燕给了她极大的理解与支持。 尽管家人没有责备,但儿子的心理却受到了影响,随着年龄增长,他开始对母亲产生了一些埋怨,有一次填写个人资料时,在父母一栏,他只写了父亲的名字。 这个小细节深深刺痛了李瑞英的心,她开始反思自己是否在工作与家庭的平衡上出了问题。 她开始有意识地为儿子付出更多时间,陪他聊天、辅导功课、参加他的学校活动,在丈夫的开导下,儿子也逐渐理解了母亲的职业使命。 2014年,李瑞英主持了她职业生涯里最后一场《新闻联播》,结束了28年的主持生涯,但她并没有选择安逸的退休生活。 她创办了"李瑞英播音主持艺术研修班",为社会培养播音主持人才,这个被誉为"播音界黄埔军校"的培训机构,培养了一大批优秀的播音人才。 从军区大院的小女孩,到全国观众熟悉的"央视一姐",从面临职业与亲情抉择的痛苦,到找到平衡点的智慧。 她用实际行动告诉我们:责任与亲情并非对立,而是可以在更高层面上达成和谐,当我们为了更大的责任而暂时牺牲小家时,并不意味着不爱家人。 相反,正是这种舍小家为大家的精神,才能让我们的家庭在更广阔的社会环境中获得尊重与理解。 信息来源:https://m.thepaper.cn/baijiahao_16499075