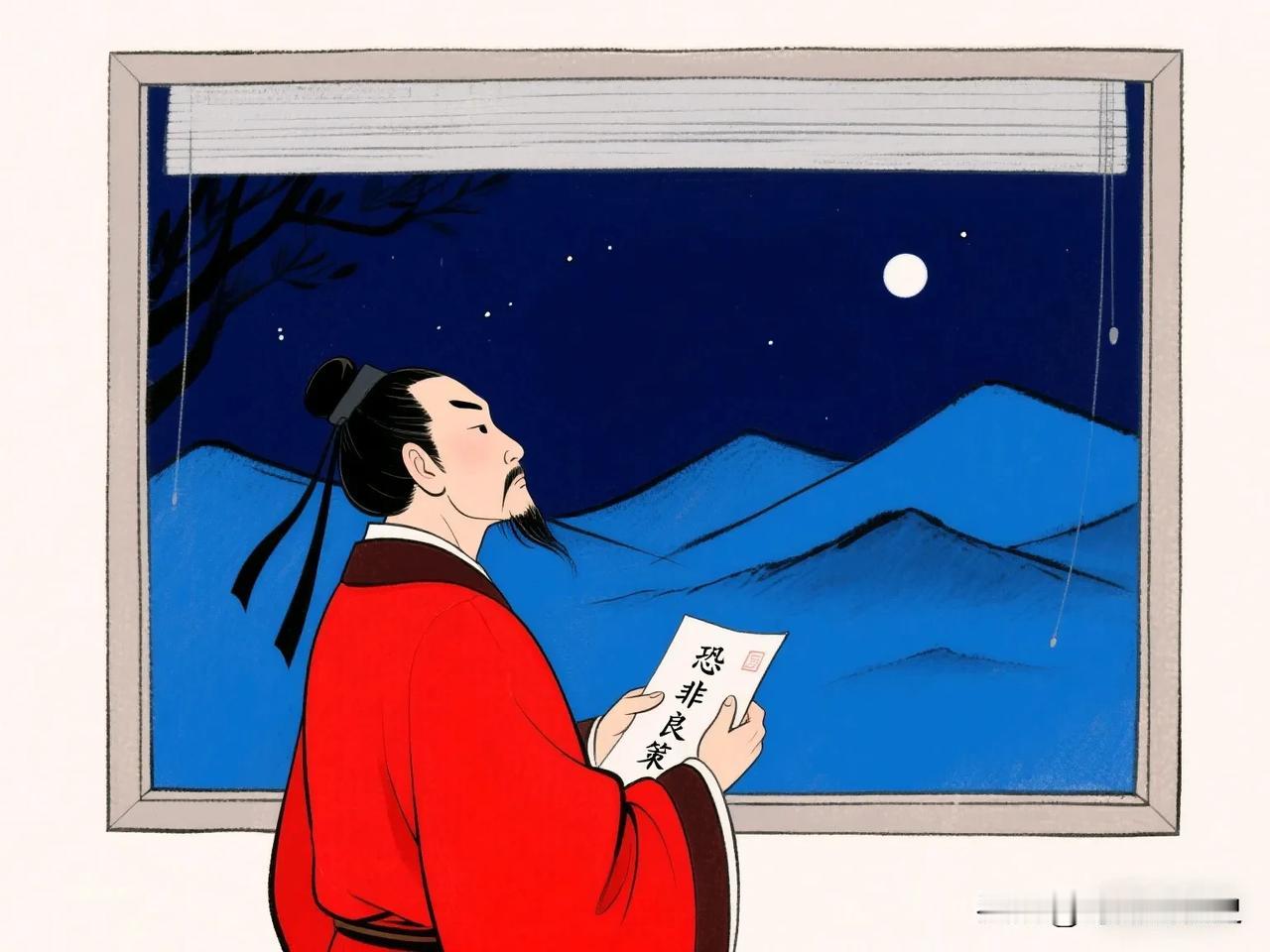

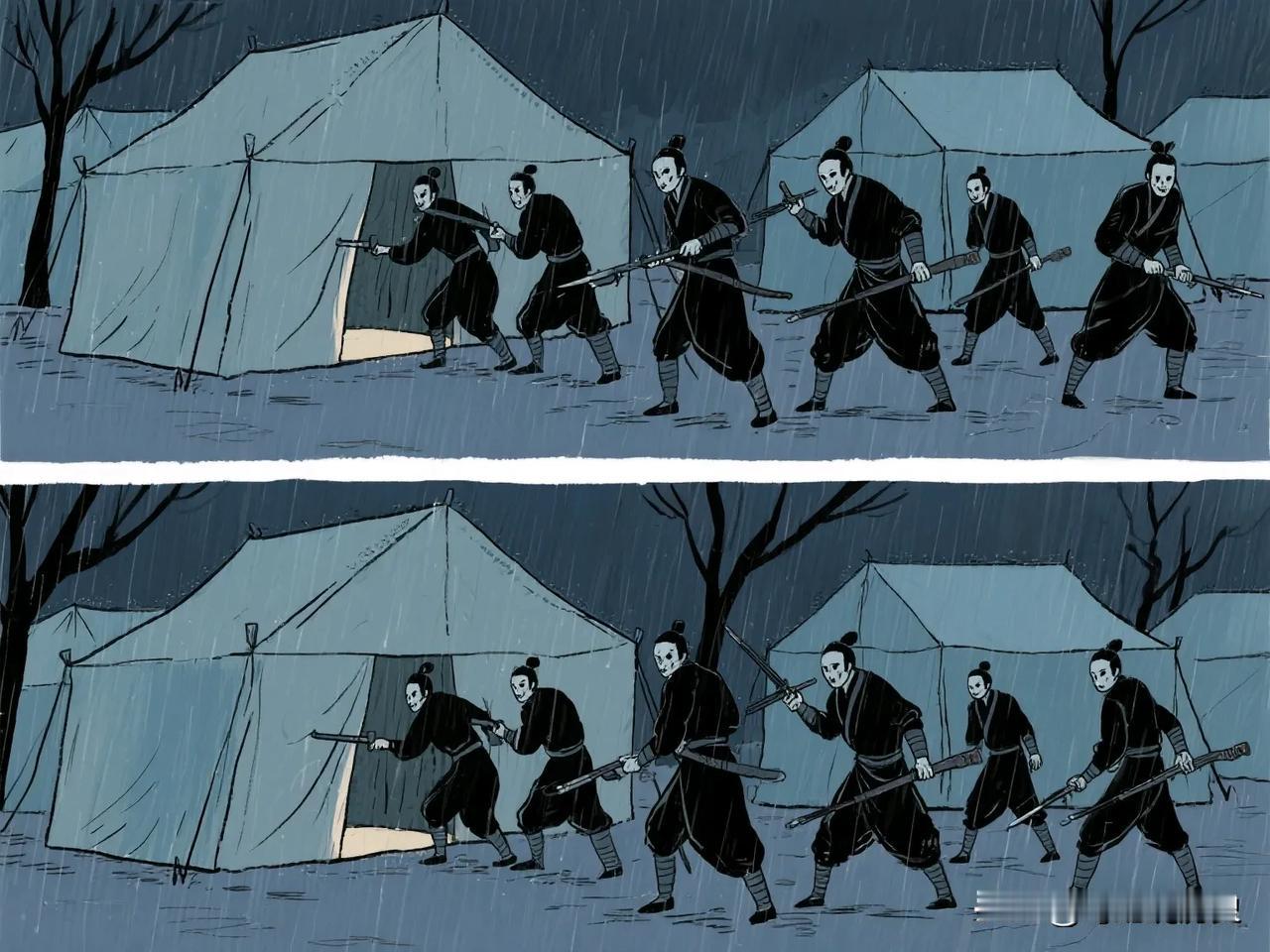

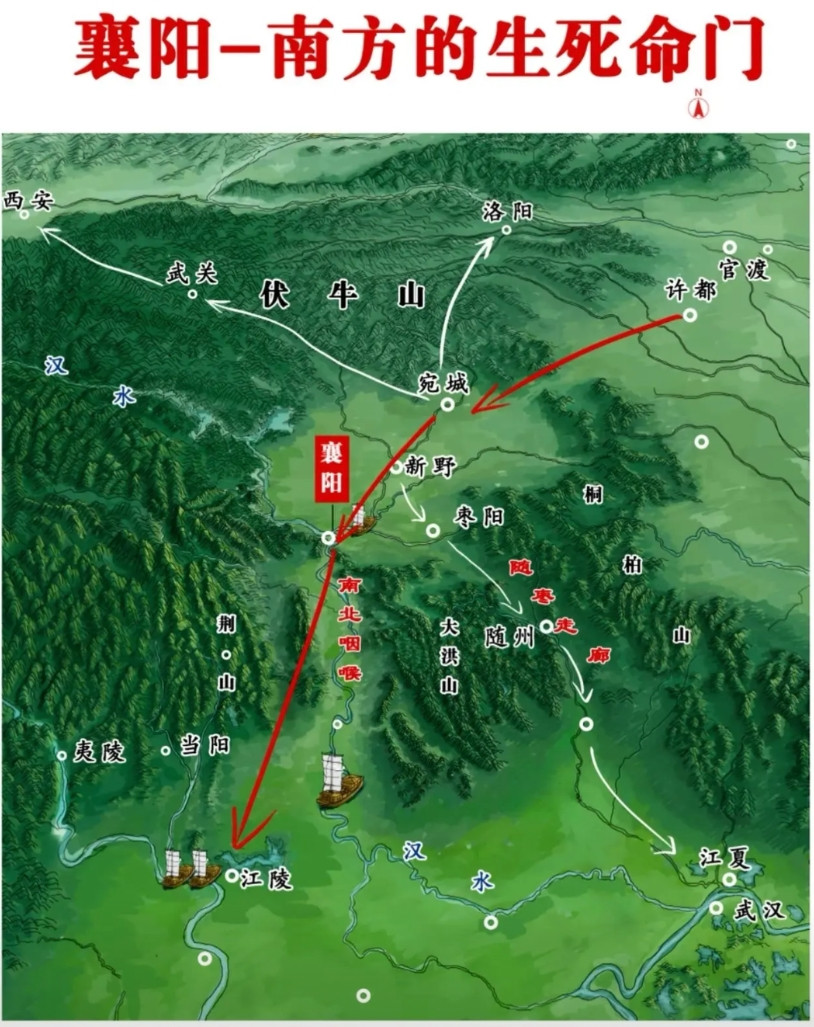

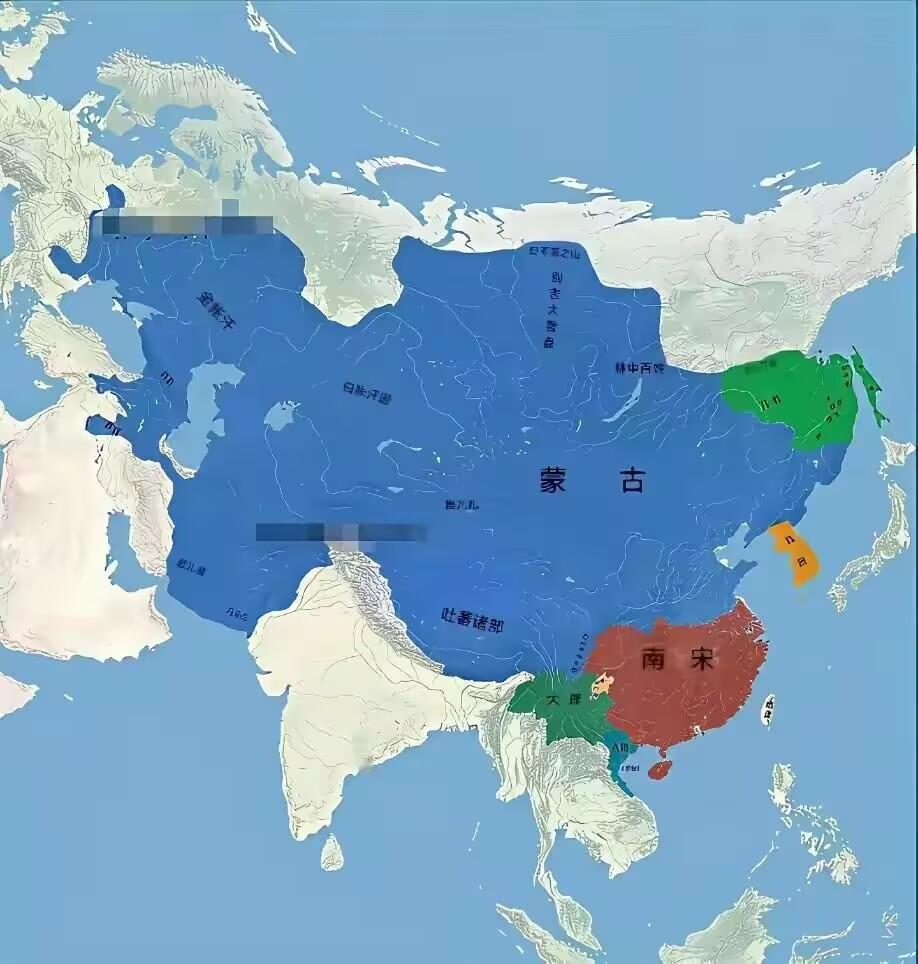

建元元年,东晋大将殷浩派出大批刺客,目标竟是自己的盟友姚襄。帐外风声呼啸,仿佛预示着这场暗杀将引发的惊天变故。殷浩不知道,这一决定将彻底改写东晋北伐的命运。 三年前,东晋朝廷上正为北伐大计争论不休。 时任会稽内史的王羲之听闻殷浩即将率军北伐,连夜修书劝阻。他在信中写道:“北伐事关国家存亡,不可轻举妄动。如今内部未稳,粮草不济,将士疲敝,若贸然出征,恐非良策。” 王羲之并非反对北伐本身,而是深知殷浩虽有名士之风,却缺乏实战经验。更让他担忧的是,北方局势复杂,各族势力犬牙交错,东晋军队长途征战,胜算渺茫。 然而殷浩已被朝廷授予中军将军头衔,统领扬、豫、徐、兖、青五州军事,志得意满。他对王羲之的劝告不以为然,回信道:“大丈夫当建功立业,岂能畏首畏尾?” 永和五年(349年),殷浩率领七万大军北伐。初期战事顺利,接连收复许昌、洛阳等重镇。但随着战线拉长,军粮供应日益困难,士兵疲惫不堪。 此时,羌族首领姚襄率部来投。姚襄勇猛善战,部下皆精锐骑兵,极大地增强了北伐军的实力。殷浩表面欢迎,内心却对这位威名远扬的羌族将领心存忌惮。 战事进入第二年春天,北伐军在邺城遭遇后赵石氏残余势力的顽强抵抗。久攻不下之际,军中流言四起,说姚襄暗中与敌军联络。这些谣言很快传到了殷浩耳中。 “姚襄近日常独自巡视城西,有士兵看见他与城外之人秘密接触。”殷浩的心腹深夜来报。 殷浩眉头紧锁,想起王羲之曾经的警告:“北方各族关系复杂,切不可轻信任何一方。”在焦虑与猜忌的驱使下,他做出了那个致命的决定——暗杀姚襄。 暗杀计划在一个雨夜实施。十名死士潜入姚襄营帐,却扑了个空。原来姚襄早已察觉殷浩的猜忌,提前转移了驻地。暗杀失败的消息很快传开,姚襄部众哗变。 “将军待殷浩如兄长,他却下此毒手!”姚襄的副将怒不可遏。 姚襄沉默良久,终于下令:“既然如此,我们便自行其是。” 永和六年(350年)三月,姚襄率部反叛,突袭殷浩粮道。北伐军顿时陷入前后受敌的困境。殷浩仓促应战,在山桑之战中遭遇惨败,七万大军损失过半,不得不向南撤退。 败讯传回建康,举朝震惊。王羲之闻讯长叹:“若听忠言,何至如此!” 殷浩兵败后被贬为庶人,终日郁郁寡欢,据说常常独自书写“咄咄怪事”四字。而东晋也因此次北伐失败,元气大伤,失去了恢复中原的最佳时机。 历史的转折往往始于猜忌。若殷浩能虚心纳谏,信任盟友,或许东晋的命运将会截然不同。殷浩北伐 姚襄