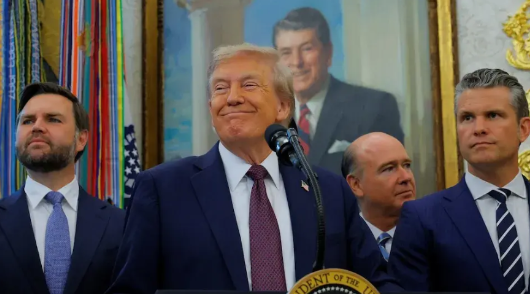

[微风]特朗普越来越体会到,与第一个任期相比,他能拿揑中国的筹码越来越少了。 第一任期时挥舞关税大棒时的意气风发早已消散,取而代之的是一种前所未有的无力感——他发现,能拿捏中国的筹码,真的越来越少了。 记得2018年,他签署《外国投资风险审查现代化法案》时,办公室里掌声雷动。幕僚们信誓旦旦地告诉他,这套组合拳能精准打击中国科技崛起的命脉。 可才几年光景,中国产业链的韧性超出了所有人预料。当他在2025年3月的国会演讲中刻意减少"中国"一词的出现频率时,台下敏锐的观察家们嗅到了不同寻常的气息——这位曾经言必称"China"的总统,似乎在刻意回避什么。 更让他头疼的是台湾问题。今年初,当赖清德试图"过境"美国时,特朗普团队罕见地踩了刹车。这个决定让华盛顿的鹰派们炸开了锅,他们私下抱怨总统"背叛了盟友"。但特朗普清楚得很,如今的中国早已不是2017年时的中国。 解放军绕台巡航已成常态,而美国航母战斗群在西太平洋的存在感却在肉眼可见地减弱。他想起幕僚递上的评估报告:若在台海生事,美国可能付出的代价将是天文数字。 贸易战场上的困境更让特朗普夜不能寐。第一任期时,他对数千亿美元中国商品加征关税,自以为能轻松逼对方就范。可现在呢? 中国外贸结构早已多元化,"一带一路"倡议结出硕果,东盟、非洲、拉美市场遍地开花。当他今年8月威胁要对中国商品征收200%关税时,连华尔街都传出讥笑声——商人们比他更清楚,这种威胁如今更像虚张声势的政治表演。 外交场合的微妙变化更让特朗普如坐针毡。8月初接受采访时,他突然改口说访华是"中方提出的",这种欲盖弥彰的表态立刻引发国际媒体热议。 更耐人寻味的是,他最近竟公开表示"欢迎中国留学生赴美",与几个月前强硬的留学限制政策形成鲜明对比。这些反复无常的表态背后,暴露的是美国对华政策空间的急剧萎缩。 复旦大学美国研究中心主任吴心伯的点评一针见血:"解决中美关系的钥匙今后可能要越来越取决于中方"。这句话像根刺,扎在特朗普心里。 他想起最近与幕僚的闭门会议,当有人提议放松对华高科技管制换取贸易协议时,会议室里爆发了激烈争吵。鹰派们痛斥这是"投降主义",但务实派却冷冷地抛出数据:美国企业正因管制政策损失数百亿美元。 站在白宫南草坪眺望,特朗普的思绪飘回1979年中美建交的那个冬天。那时谁能想到,短短四十多年后,世界格局会发生如此翻天覆地的变化?中国不仅建成了全球最完整的工业体系,还在5G、人工智能等尖端领域实现弯道超车。 更令他不安的是,这种发展势头丝毫没有放缓的迹象。 夜深人静时,特朗普偶尔会翻看第一任期时的对华政策文件。那些曾经让他引以为傲的"战绩",如今看来更像是沙滩上的城堡。中国经济的抗压能力、科技创新的爆发力、民族意志的凝聚力,都远超他的想象。他不得不承认,面对这个打不垮、拖不烂的对手,美国的传统施压手段正在逐渐失效。 更棘手的还在后面。随着中国持续深化改革开放,国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局正在形成。这意味着未来美国对华经济杠杆的作用将更加有限。 特朗普最近频繁召见商界领袖,却只听到一片哀叹——他们既离不开中国市场,又害怕政治压力,这种两难处境恰恰折射出美国对华政策的深层困境。 白宫幕僚长最近提交的一份内部报告让特朗普彻夜难眠。报告用冰冷的数据指出:中国在全球供应链中的地位不降反升,在新能源、电动汽车等未来产业已建立领先优势。当特朗普还在纠结如何用关税保护美国传统产业时,中国早已在新赛道上遥遥领先。这种代际差距,恐怕不是几轮制裁就能弥补的。 窗外的华盛顿特区华灯初上,特朗普揉了揉发胀的太阳穴。他想起几个月前就职时的雄心壮志,再看看如今对华政策的捉襟见肘,不禁苦笑。 第一任期时那种"美国优先"的豪言壮语,如今说起来竟有些底气不足。中国发展的速度实在太快,快到让所有预设的剧本都失去了意义。 或许正如某些分析人士所言,中美关系正在进入一个全新阶段。在这个阶段,单纯的施压与对抗越来越难奏效,而理解与尊重却显得愈发珍贵。 特朗普慢慢合上文件,目光投向遥远的东方。那里正在发生的变化,不仅改变着中国,也在重塑整个世界的格局。而他和他的团队,似乎还没找到应对这种变革的钥匙。