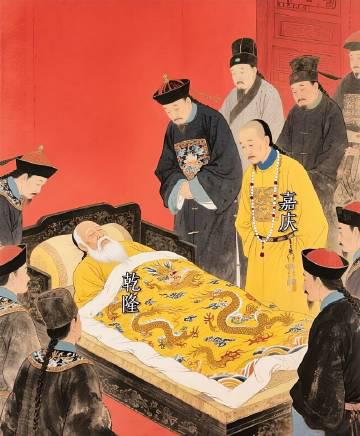

700年,76岁的武则天来送狄仁杰最后一程,没曾想,70岁的狄仁杰却向武则天提出了一个无理要求,骑虎难下的武则天只好答应,谁料,5年后她却痛哭道:“真是悔不当初!”[凝视] 公元700年秋天,一个改变唐朝命运的对话正在皇宫中悄然进行,76岁的武则天坐在病榻前,面对着她最信任的大臣狄仁杰,这位70岁的老臣即将离世,但他的最后一个建议,将在五年后彻底颠覆武周王朝。 狄仁杰与武则天的相遇堪称传奇,这位通过科举入仕的河南人,凭借过人的司法才能赢得了武则天的赏识,担任大理寺丞期间,他一年内审理积案涉及一万七千多人,竟然做到了无一冤案,这在古代司法史上几乎是不可能完成的奇迹。 更难得的是,狄仁杰敢于在武则天面前直言不讳,其他宰相在宫中都要跪拜行礼,只有狄仁杰可以拱手而立,武则天不但不怪罪,反而说看到狄仁杰下跪自己反而会心疼,并亲切地称他为“国老”。 这种君臣关系在中国历史上极为罕见,武则天杀伐决断,连亲生儿子都敢废黜,但对狄仁杰却格外宽容,即使狄仁杰曾被酷吏来俊臣诬陷谋反入狱,武则天也亲自过问,最终为他平反昭雪。 狄仁杰的政治智慧不仅体现在司法领域,面对武则天大兴土木、频繁征战的政策,他多次上疏劝谏,建议减轻赋税、关注民生,在继承人问题上,他更是展现出了深远的政治眼光。 当武则天询问立谁为太子时,狄仁杰巧妙地分析了家族政治的本质:“陛下的侄子武承嗣即便继位,也不会在宗庙中祭拜姑姑,但儿子不同。”这番话击中了武则天内心最柔软的部分,最终促成了李显被立为太子。 然而,狄仁杰临终前的最后一个举荐却最为关键,他向武则天推荐75岁的张柬之担任要职,理由是此人“虽然年迈,但具有宰相之才”,当时的张柬之已经被贬官多年,在外人看来毫无价值,但狄仁杰坚持认为他是治国安邦的不二人选。 武则天起初有些犹豫,毕竟张柬之年事已高,且曾经得罪过自己,但出于对狄仁杰的深厚信任,她最终答应了这个请求,逐步将张柬之提拔至宰相之位。 时间很快证明了狄仁杰眼光的独到,公元705年,武则天病重,张柬之联合敬晖、桓彦范等忠于李唐的大臣,趁机发动了著名的神龙政变,他们迅速控制宫廷,诛杀了武则天的宠臣张易之兄弟,随后扶持太子李显重新登基,恢复了唐朝国号。 这场政变的成功,很大程度上要归功于张柬之的老练和威望,作为朝中重臣,他既有足够的影响力号召同僚,又有丰富的政治经验确保政变的顺利进行,更重要的是,他对李唐王室的忠诚从未动摇。 武则天被迫退位后,居住在上阳宫中,回想起狄仁杰生前的种种建议,她终于明白了这位老臣的深谋远虑,狄仁杰早就预见到武周政权的不稳定性,也深知李唐王室迟早会重新掌权,因此他推荐张柬之,实际上是为政权的平稳过渡做准备。 从某种意义上说,狄仁杰用自己最后的政治影响力,为大唐江山的延续埋下了关键的伏笔。他没有选择激烈的对抗,而是采用了更加智慧的方式,在体制内培养合适的人选,等待历史时机的到来。 这种政治智慧体现了古代士大夫的最高境界:既要忠于自己的政治理念,又要考虑国家的长远稳定,狄仁杰深知,任何剧烈的政治变动都会给百姓带来灾难,因此他选择了一条相对温和但更加有效的道路。 然而,历史的复杂性在于,即使是最完美的政治布局也难免有其悲剧色彩,张柬之在政变成功后并未得到应有的善终,不久后就被武三思等人排挤,最终被流放边疆,郁郁而终,政治斗争的残酷往往超出个人的预料和控制。 狄仁杰与武则天的君臣情谊,以及狄仁杰最后的政治安排,至今仍被史学家津津乐道,这不仅是因为其中蕴含的政治智慧,更因为它展现了中国古代政治文化中那种超越个人恩怨的家国情怀。 从狄仁杰的角度看,他的选择体现了一个真正政治家的品格:在个人忠诚与历史大势之间找到平衡点,用最小的代价实现政权的平稳过渡。 从武则天的角度看,她对狄仁杰的信任虽然最终导致了自己政权的结束,但这种信任本身却体现了一个杰出统治者的胸怀。 在复杂的政治环境中,个人应该如何在理想与现实之间做出选择?狄仁杰的做法给了我们一个很好的答案,既要有坚定的政治立场,又要有灵活的政治手段,最终目标应该是国家的长治久安而非个人的一时得失。 你认为狄仁杰临终举荐张柬之是出于对李唐的忠诚,还是对国家稳定的考虑?如果你处在狄仁杰的位置,会选择直接劝谏武则天还政,还是会采用这种迂回的方式?在今天的职场和生活中,我们又该如何学习狄仁杰这种“润物细无声”的智慧?