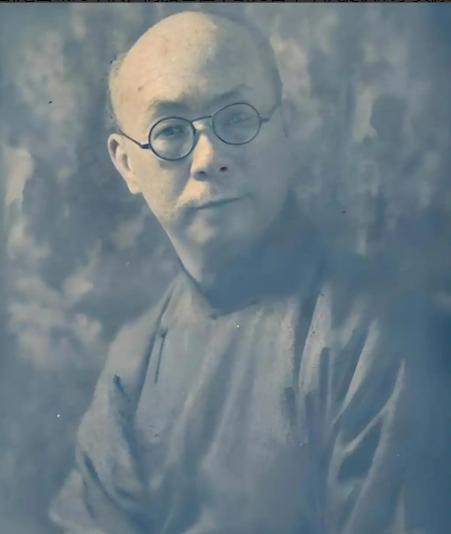

1925年,徐志摩在英国剑桥大学留学时,徐志摩邂逅一男子说:“弟弟,我找你找得好苦啊!” 那个人回头一看,两人都愣住了,站在徐志摩面前的是邵洵美,一个正在读经济系的中国留学生。两人不仅长相相似,连气质和穿衣风格都惊人地一致。 这种相似程度到了什么地步呢?徐悲鸿第一次见到邵洵美时,盯着他看了好久,最后说:“要是戴上眼镜就更像志摩了。”朋友们调侃他俩是“焦不离孟,孟不离焦”,走到哪儿都要被人认错。 两人都是标准的民国美男子模样,面容清秀,鼻梁高挺,常穿长衫,举手投足间都有种书生意气,区别只是徐志摩戴眼镜,身材稍高一些,声音也更厚实,邵洵美则留着小胡子,看起来更文艺一些。 这份奇缘很快发展成深厚的友谊,邵洵美原本专心读经济,遇到徐志摩后,渐渐被他的诗歌才华和文学热情感染,在徐志摩的鼓励下,邵洵美甚至转学去读英国文学,从此走上了文学创作的道路。 徐志摩对这个“双胞胎弟弟”的诗歌天赋赞不绝口,他曾称赞邵洵美是“一百分的魏尔伦”,把他比作法国象征派诗人,两人在诗歌创作上都追求唯美浪漫,经常一起探讨文学理念和创作技巧。 回到上海后,两人的友谊更加深厚,徐志摩创办新月书店时资金紧张,邵洵美二话不说就出钱相助,徐志摩在光华大学有事不能上课,也会请邵洵美代为讲课,学生们有时都分不清到底是哪位老师。 有一次,邵洵美画了一幅徐志摩不戴眼镜的画像,拿去给陆小曼看,他故意问道:“你看这是你丈夫还是我?”陆小曼仔细端详了半天,也觉得两人实在太像了,一时竟答不上来。 虽然长得像,但两人的性格和专长还是有差别的,徐志摩更专注于诗歌创作和情感表达,而邵洵美则把更多精力投入到出版事业上。 邵洵美在上海先后开办了书店,创办了《狮吼》《金屋》《论语》等十多种文学刊物,他不惜重金从德国引进先进的印刷设备,对书刊的装帧设计要求极高,每本书都要做得精美如艺术品。 这种对美的极致追求让邵洵美在文坛赢得了“文坛孟尝君”的美誉,他慷慨资助文人,出版他们的作品,很多作家都受过他的恩惠。为了支持丈夫的事业,妻子盛佩玉甚至变卖了嫁妆。 两人的相似不仅体现在外貌上,连生活态度都很像,都有种不拘小节的潇洒,都对金钱看得很淡,都愿意为了理想而倾尽所有。这种共同的价值观让他们的友谊格外珍贵。 不过命运对这对“双胞胎”朋友却给出了完全不同的安排,1931年,徐志摩在飞机失事中英年早逝,年仅34岁,这对邵洵美来说是个巨大的打击,他失去了人生中最重要的知己。 没有了徐志摩的陪伴,邵洵美继续在文学和出版的道路上前行,他翻译了大量外国文学作品,尤其是雪莱和拜伦的诗歌,译笔优美,深受读者喜爱。 但是时代的变迁让邵洵美的后半生过得并不顺利,出版事业日渐衰落,家产也逐渐散尽,特殊的历史时期里,他甚至因为一些莫须有的罪名入狱,生活陷入困顿。 1968年,邵洵美在贫病交加中去世,享年62岁,临终前他还在翻译莎士比亚的作品,这位曾经风光无限的出版家和诗人,最终在寂寞中走完了人生路。 徐志摩和邵洵美的友谊只维持了短短六年,但正是因为这份难得的“相似”,让两个人结下了深厚的情谊,他们不仅外貌相像,更重要的是精神上的相知相惜。 在那个文人辈出的时代,像他们这样因为“撞脸”而结缘的故事确实罕见,这种机缘巧合下产生的友谊,比一般的交往更加珍贵和纯粹。 信源:加拿大作家眼中的项美丽与邵洵美:她爱他至死. 澎湃新闻