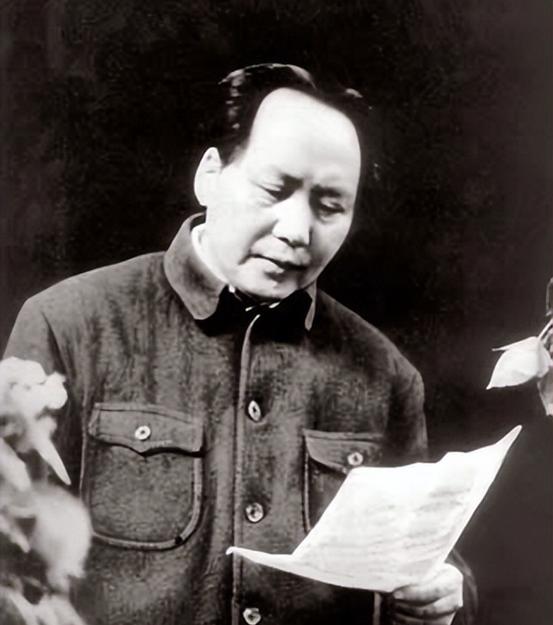

大同解放后聂荣臻翻阅敌伪档案,忽然指着一个名字:把他抓起来! “1950年8月的一个午后——‘老李,再仔细翻翻这一摞卷宗!’”档案室里混着纸屑味的闷热扑面而来,聂荣臻弯着腰,袖子卷到肘部,目光没有离开桌上那堆敌伪材料。大同刚刚收复不久,几卡车尘封档案被送进这座临时办公的教堂。随行军法处同志原以为只是例行清点,没想到,一张看似普通的“军人登记表”瞬间点燃了空气——“把这个人抓起来!”指尖重重落在“刘从文”三个字上,声音不高,却透出不容置疑。 事情得从两年前说起。1948年5月19日清晨,晋察冀边区司令部所在地城南庄上空突然出现刺耳轰鸣。两架B-25低空盘旋后投弹,爆炸声连成一片。彼时,毛泽东、周恩来等中央首长正以化名隐蔽在此,警卫极严,理论上无懈可击。可敌机却精准击中首长宿舍旁的小院,玻璃尽碎,弹片四散。警卫战士当场判断:必有人通风报信,否则国民党空军不可能锁定这座山村。 聂荣臻当日即令保卫部调查,可当时敌后战事胶着,人员流动频繁,线索像断了头的线。空袭案被暂时压在案卷最深处,却始终挂在他心里。建国后局势稍稳,华北地区开始系统清理敌伪档案,他亲自带队跑保定、赴大同,不放过一页纸。正是在大同的那间教堂,他看到刘从文的登记表:原注“上尉谍报员”,旁批“因参与谋杀有功”。那几个字像钉子一样扎眼。 刘从文是老资格司务长,1938年随部队转战晋察冀,十年里在后勤系统摸得门儿清。更巧的是,他的堂弟刘从志曾在军统保定站任“流动联络员”。这样亲缘链条一摆出来,再结合“谋杀”字样,空袭案几乎不言自明。聂荣臻迅速签批逮捕令,同时电令保定情报科监控刘从志。 抓捕当天并未惊动太多人。刘从文正在军区招待所后厨点验食材,几名战士以清点仓库为名把他带走。起初他大呼冤枉,声称“浴血抗日十年,岂能通敌?”但訊问只进行了短短三小时,他的心理防线就被捅破。原因很简单:现场摆着一张敌伪密电抄件,上面清楚记着“L·C·W已确认目标坐标,可实施空袭”——LCW正是刘从文姓名英文缩写,他无话可辩。 保定那边也顺利得手。刘从志在一家药铺后院被捕,口袋里搜出的暗号本与密写药水耐人寻味。一对堂兄弟,一个提供坐标,一个传递口令,形成闭环。至此,空袭案主要嫌疑链条完整浮出水面。 值得一提的是,刘从文并不是一开始就倒向军统。据档案显示,他在抗战初期还因掩护群众获过嘉奖。转折点大约出现在1945年冬,他曾因“公物私用”被记过一次。军统特务正是抓住他贪财的弱点,用金条和洋布逐步收买。试想一下,如果后勤岗位人员道德防线崩溃,再严的保密制度也会漏风。 侦查继续深入,很快牵出同案人孟建德。孟曾负责军区烟厂,人事往来频繁,是另一条情报管道。空袭前夕,他用补货为名到城南庄,实则踩点。事成之后,他收到一笔“购烟预付款”,金额竟与保密局档案里奖励数吻合。 1950年9月初,军法处在石家庄召开公开审理。庭审并无冗长辩论——电报、收钱收据、证人证言层层锁死。有人问刘从文:“为何甘当内奸?”他低头答:“贪便宜,一步错步步错。”现场鸦雀无声,人们在他身上看见另一种残酷:战争并非只在前线枪口上,也在后厨和仓库里。 审判结果经聂荣臻、薄一波核准:刘从文、孟建德死刑,刘从志无期徒刑。9月28日清晨,刑场枪声划破冀中平原的薄雾。执行回电发到华北军区司令部时,聂荣臻沉默许久,只说了一句话:“后勤亦战场,守不住人心,守不住阵地。” 空袭案划上句点,却给保卫工作提了醒。华北军区随后出台后勤岗位轮换、亲属关系申报、机要区分隔等制度,情报口再没出现类似泄密。不得不说,多付出的那些制度成本,比炸弹落在首长宿舍旁边要划算得多。 翻回档案,那张“军人登记表”如今已褪色,右上角写着处理批示:已正法。纸薄如蝉翼,却记录了谍战阴影与制度防线交缠的血淋淋事实。对年过半百的读者而言,熟悉的名字、熟悉的地名背后,是一次步步惊心的较量,也是一次代价惨痛的教训:任何岗位都可能成为前沿阵地,任何松懈都可能换来钢铁与死伤。