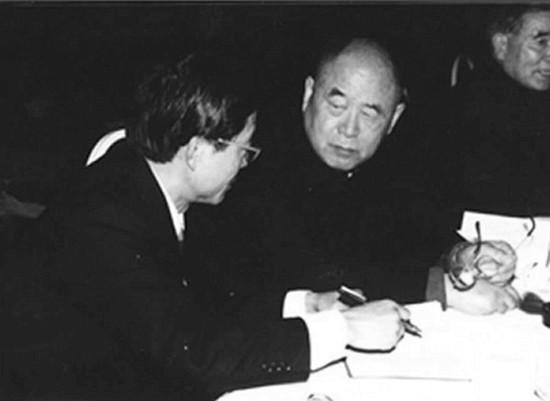

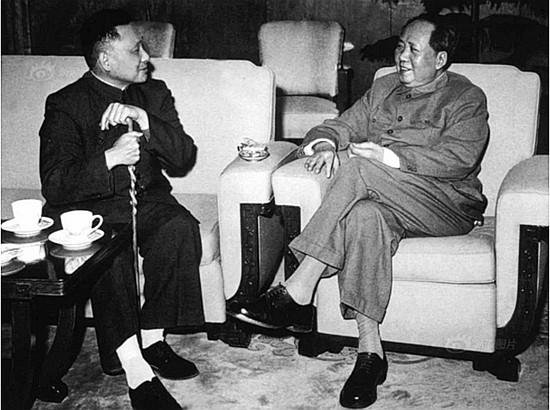

70年70年李德生被急召回京,毛主席亲自接见:你来当军区司令吧 “12月19日下午三点,电话里是周总理的声音:‘德生同志,毛主席要见你,今晚就动身。’”这一句短短的交代,把合肥冬日阴冷的空气瞬间搅热。李德生放下话筒,没有片刻犹豫,取下地图卷轴交给秘书,转身登车赶往机场。若干年后,他回忆那天,只说了两个字——突然。 只有对形势的高度敏锐,才解释得了中央的这份火急火燎。照规矩,外地请假的政治局委员本可不参加日常会议;主席却亲点姓名,自然另有深意。飞机掠过淮河平原时,李德生反复琢磨:北京军区最近并无大规模部署,召见自己究竟为何? 傍晚抵京,车刚进中南海,守卫早已开道。毛主席刚游完泳,身披灰色棉袍,步履稳健。见面不开客套,他先问了句“安徽安排好了?”听完简要汇报,当即丢出一句分量十足的话:“我和恩来商量,让你来当北京军区司令,别人做,我不放心。”语气平静,却像炮弹落地。李德生胸口发紧,脱口而出:“我已兼数职,恐担子太重。”主席摆手:“总政有副主任顶着,你把屁股坐在军区,余事可分。” 信任,并非一天炼成。两年前九届一中全会,主席第一次认真“审视”这位四方面军出身的老兵:先是询问籍贯,又追问年龄,最后还让他摘军帽。会议桌旁的笑声虽轻,却使主席记住了那个“回答只说六个字”的新面孔。安徽“抓舆论、建县团”的经验,为他挣来一次露脸的机会,也成为后续提拔的重要注脚。 时间线再往前拨,能看到更粗壮的根系。1930年,不满十四岁的李德生在大别山扛起红缨枪;1934年因“党籍风波”被处分,又凭硬仗赢得组织信任;抗战岁月,他从通信排长一路升为团长;解放战争,他在邓小平、刘伯承手下打下襄樊;朝鲜战场上甘岭,副炮手们还记得那位师长在五圣山指挥所里一句冷峻的命令:“炮口再低三分,弹道压住敌心脏!”炮兵照做,美军地堡瞬间被掀翻——这场硬仗,让主席亲自起草嘉奖电报,也让许多高级将领第一次记住了“李德生”三个字。 战功之外,李德生的用人、治军同样见长。1968年奉命入皖,他一手整顿芜湖的武装乱象;特务连被他拆分到基干民兵,每晚宿营有灯必灭,哨兵必换,半年内县市械斗骤减。主席听汇报时点头:“抓舆论,抓武装,两手都硬。”一句点评,在政治局形成了口碑。 1970年的那次紧急召见后,李德生按照“一个司令、多个肩膀”的指令就位。北京军区地位特殊,直辖首都安全,过去往往由元帅或大将担任。李德生年仅五十三,被称作“少壮派里的硬骨头”。有人私下嘀咕,他资历虽深,却少与中央核心直接共事。周总理淡淡一句:“主席看重的,是能扛事的人。” 实际上,主席对他的安排远不止一顶司令帽。毛主席当面给了一个“三分之一”模式:三分之一时间驻京;三分之一下部队调查;三分之一读书。主席还特意嘱咐:“别只看军事,红楼梦、天演论、通鉴纪事本末,都得啃。”这些书目不是随口举例,而是借“古典—自然—通史”三角坐标,提示一位军人如何练就更宽的战略视野。 对安徽而言,这意味着省里“一把手”常年不在。李德生担忧能否分身,主席却坚持“不免职”。此举既考验人,也考验班子。事实证明,那支班子随后几年确实顶住了天灾水患与经济复耕双重压力。很多老乡后来讲,“李司令虽在北京,心思却挂在合肥稻田”。 1973年筹备十届党代会时,主席提出“老、中、青三结合”,又加了一句“中要从军队里出”。周总理顺势推荐李德生为副主席候选人。消息来得同样突然,李德生当场推辞,称“资历不够”。李先念拉了他一把,用低声说:“组织考虑长远,你别再谦。”会后,他以最高票当选,成为建国以来首位“外放”的中央副主席。 一年后,主席推动八大军区司令对调,有人担心北京防务空档,主席却认为“换位思考,视野才宽”。李德生被调往沈阳军区。会上主席笑称:“李家出了李铁梅,你就是李铁梅,陪绑去东北,做点好事。”一句玩笑,暗含对其刮骨疗毒式锻炼的深意。沈阳军区肩负东北国防重任,邻近海参崴,形势敏感,不容一点迟疑。李德生初到任就跑满边境线,铁岭、丹东、佳木斯——一个点都没落下。 有人统计,他在沈阳军区三年跑了九万多公里,相当于绕地球两圈。换来的是前哨阵地防御体系加固,仓储与铁路机动计划重塑。从那时起,“三分之一”的习惯依旧:驻沈阳、下基层、读书写批注。毛主席后来在谈话中提到:“德生在东北没让我们操一点心。” 1976年后,李德生依规卸任要职,低调得几乎淡出公众视野。对于昔日闪光的衔牌和头衔,他的态度是“该交还国家的,一件不少”。阔别多年,他重回安徽乡下,一位老支书握着他粗硬的手掌说:“还是当年那股劲,不带花活。”李德生笑笑,简单回应:“当兵的人,干活就完了。” 回望那通“今晚就动身”的电话,许多人以为这是一段传奇的起点,其实更像检验——检验一个老兵的忠诚、专业与担当。把背包搁在哪片土地不是关键,要紧的是,只要国家需要,拔掉炮闩,立即就绪。李德生做到了。