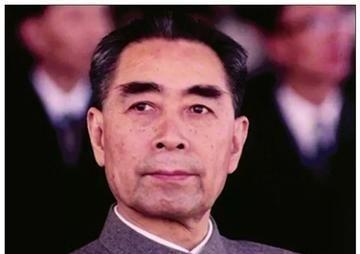

1956年,由周总理主持废除了尼泊尔在中国西藏地区的特权。为何历史课本中却无法找到清朝和尼泊尔签订的不平等条约? 清朝中后期,尼泊尔已成为英国的附庸国,处于半殖民地状态。1855年,尼泊尔军队入侵西藏聂拉木、吉隆等地,要求赔偿并割让土地。当时清政府正忙于镇压太平天国起义,军力分散,无法有效增援西藏。驻藏大臣赫特贺试图通过谈判化解,先同意支付一万五千两白银作为补偿,但尼泊尔未满足,继续军事推进。藏军组织抵抗,但由于装备落后和援军未到,逐步失守阵地。清廷承诺派遣三千援军,却因内地战事延误,最终未能实现。 1856年3月24日,在拉萨,清方代表与尼泊尔使者签订《藏尼条约》。条约规定西藏每年支付尼泊尔一万卢比,尼泊尔商人在西藏免税贸易,并在犯罪案件中享有共同审理权,还获得驻军和土地永租权。这份条约是清朝在第一次鸦片战争后签订的第二个不平等条约,早于1858年中法《天津条约》。尼泊尔通过战争手段获得这些特权,反映出清朝对外政策的软弱。当时尼泊尔领土只有十几万平方公里,不是传统列强,但借英国影响欺凌清朝边疆。 为什么中国历史课本中难觅这个条约的踪迹?主要因为近代史叙述重点放在与西方列强的冲突上,比如鸦片战争、八国联军侵华和甲午战争。这些事件涉及全国性主权丧失、巨额赔款和领土割让,影响深远,直接导致清朝灭亡。而《藏尼条约》影响限于西藏局部地区,规模较小,不像欧美列强那样主导全球殖民。课本内容有限,通常强调反帝反封建主线,突出列强侵略对中国整体的冲击,这个条约显得边缘化,没被纳入核心内容。 另外,历史教育侧重于国家统一和民族复兴的叙事,过多强调周边小国的侵略可能分散注意力。清朝对外条约众多,课本不可能一一列举,只挑选典型案例。《藏尼条约》虽屈辱,但尼泊尔当时是英国附庸,其行为部分受英国操控,这点在课本中可能被归入英国对西藏的间接影响之下。总之,课本设计考虑教育目的和篇幅,忽略这个条约不是故意淡化,而是因为它在整个近代史框架中不是主轴。 这个条约的签订过程暴露了清朝的衰落,内部叛乱和外部压力交织,导致边疆管理失控。尼泊尔特权持续近百年,直到新中国成立后才废除。这提醒人们,历史事件的选择性呈现往往服务于当下教育需求,但完整了解有助于更全面认识过去。 1955年中尼建交后,周恩来主导解决尼泊尔在西藏的特权问题。1956年,双方开始谈判,周恩来推动基于和平共处五项原则处理遗留事宜。谈判焦点是废除《藏尼条约》中的不平等条款,包括免税、驻军和治外法权。尼泊尔代表承认这些特权已不符合时代,最终同意取消。 9月20日,在加德满都签署《中华人民共和国和尼泊尔王国保持友好关系以及关于中国西藏地方和尼泊尔之间的通商和交通的协定》。协定规定尼泊尔撤出西藏武装卫队,取消所有特权,中国提供通商便利。这结束了近百年不平等关系,促进中尼友好。 废除特权是新中国外交的一部分,周恩来强调互惠互利,避免对抗。协定签订后,中尼关系进入新阶段,中国帮助尼泊尔发展经济,尼泊尔支持中国国际立场。这反映出中国处理历史问题的务实态度,不纠缠旧账,而是向前看。