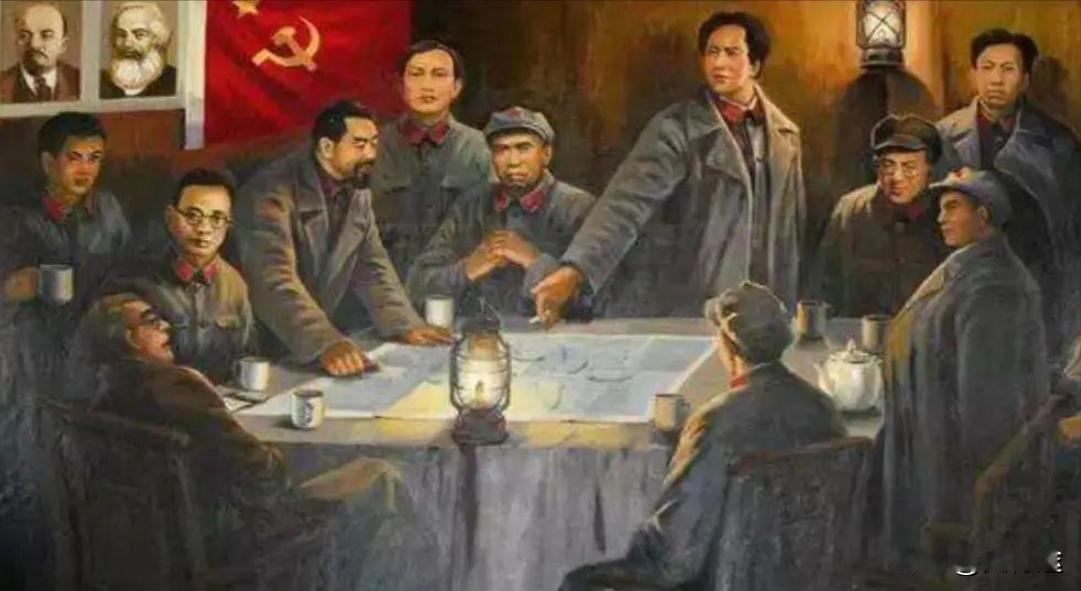

敢不敢说出来?遵义会议上,到底是哪三位投了毛主席的票?当然除了王稼祥最后投的这一票 遵义这座黔北的小城,常年潮湿。 冬天的雨落在青石板上,砸出一串细碎的回声。1935年初的那几天,红军刚刚越过乌江,闯过了一道又一道险关,拖着疲惫的身子走进城来。 城外的山,像黑色的屏障,压得人透不过气。 柏辉章的宅子就在老街上,青砖灰瓦,带着一股说不出的冷意。 那栋宅子,原本是地方军阀的府邸,如今却挤满了中共中央的要员。桌子摆开,椅子一圈围上去,三天三夜的争论就此展开。 会议一开始,博古先站了出来。 他神色还算镇定,声音一板一眼,说失败是因为敌人太强大,他说得像背书,甚至还有点底气。 但屋子里的空气并不买账,很多人低头不语,手指在桌面上无意识地敲打。 说到底,大家心里都明白,敌人从来就很强,可过去四次反“围剿”怎么就打赢了?问题不是出在敌人身上,而是出在自己身上。 张闻天忍不住站了起来。 他没有绕弯子,从口袋里掏出提纲,低头看着,一条一条念出来,声音并不高,却带着斩钉截铁的劲儿。 堡垒战术的僵化、分兵的盲目、战略的机械,他全都点了出来。 他说得很平静,可每一句都像是在揭短。 屋子里立刻紧张起来,博古脸色沉了下去,不停地抿茶水,手里的铅笔一会儿画圆,一会儿画斜线,明知道掩不住尴尬,还是强撑着坐着。 第二天夜里,毛泽东开口了。 他的话比张闻天更尖锐,他说“三人团”在指挥上,犯的不是小错,而是路线上的大错。 他把整个第五次反“围剿”的失败分成三段:冒险主义、保守主义、逃跑主义。 说完,他把目光投向李德,语气冷峻,说他只会对着地图指手画脚,不顾部队要走山路,还得吃饭,还得睡觉。李德脸色铁青,靠在椅子上,猛吸着烟,一言不发。 火光忽明忽暗,仿佛在替他辩解,却又软弱无力。 有人坐不住了,何克全突然插话,说毛的战术都是从《孙子兵法》和《三国演义》里学来的。 这话带着刺,像是要把毛泽东拉下神坛。 毛的脾气也上来了,冷笑一声:“你没读过《孙子兵法》,怎么知道我是从哪儿学的?”这句回击让气氛瞬间绷紧。 屋子里寂静了一会儿,连火盆里燃烧的木炭都发出咔嚓的脆响。 真正压下这股火气的,是朱德。 他的声音不急不缓,却像锤子一样落在桌上:“有什么本钱,就打什么仗。没有本钱,打什么洋仗?继续这样,我们不能再跟下去。”他平时少有这样直白的话,这次却摆明了态度。 所有人都意识到,朱德已经走到了忍耐的尽头。 这时候,王稼祥慢慢撑起身子。 他受伤很重,躺在椅子上已经多日,脸色苍白,额头冒着冷汗。 他用力支着身体,语气缓慢却坚定:“错误的领导必须改变。”八个字,像一锤定音。 那不是高声呐喊,而是一种从伤口里逼出来的力量。会场一下子静了下来,没人再说话。 几十年后,毛泽东回忆起这段经历,还说就是王稼祥投了那“关键的一票”。并不是举手点票,而是关键时刻那份态度,让局势彻底转了向。 第三天的会场,周恩来也开口了。 他没有急于辩护,而是坦然承认了自己的责任。 他说红军的失败有自己的一份,愿意让出位置,把指挥权交给更合适的人。他的语气里有一种真诚,也有一种自我牺牲的姿态。没有这一步,会议可能还会撕裂。 正是他的退让,让人们看见了新的可能。 三天的会议,像是一场漫长的角力。有人压抑着怒气,有人沉默不语,有人趁着夜深独自写下诗句,博古就是其中之一。他在失眠的夜里,写下一段哀怨的句子:“我是多伤惨,光阴犹如胆。何日胆光转,红军出青天。”这几行字带着少年人的忧伤和无奈,他并不想把红军推向绝境,只是他真的不懂军事。 那一刻,他的孤独几乎能从纸上渗透出来。 最终的决定摆了出来:毛泽东进入政治局常委;张闻天起草决议,军事由周恩来、朱德、毛泽东三人负责。 屋子里没有掌声,只有一种松一口气的疲惫。 士兵们或许并不知道里面发生了什么,可他们能感觉到,从那以后,行军的路线变得灵活了,仗打得更像仗了。 遵义会议的意义,不在于形式上的票数,而在于那一刻,人们终于敢于说出真话。 张闻天的反报告,把旧有的遮羞布撕开;朱德的重话,让所有人看见了危机的严重;王稼祥的八个字,把态度转变成了决定。 三个人,三种声音,最终指向同一个方向。 街道上,雨还在下。 青石板路湿滑,反射着昏黄的灯火。会场的窗户镶着彩色玻璃,透出的光线在夜里摇曳。 屋子里,那些争论过、沉默过的人,有的靠在椅子上闭眼,有的轻轻咳嗽,还有人默默在手里转动茶杯。没有人知道几十年后的中国会走到哪一步,但那一夜,他们已把方向拉了回来。 房子还在,街道还在。 走过的人,留下一阵阵回响。那张桌子上曾有过茶渍、烟灰,还有几句掷地有声的短语。 夜色压下去,像什么都没发生过,可转身望去,又仿佛听见有人在低声说:“错误的领导,必须改变。”