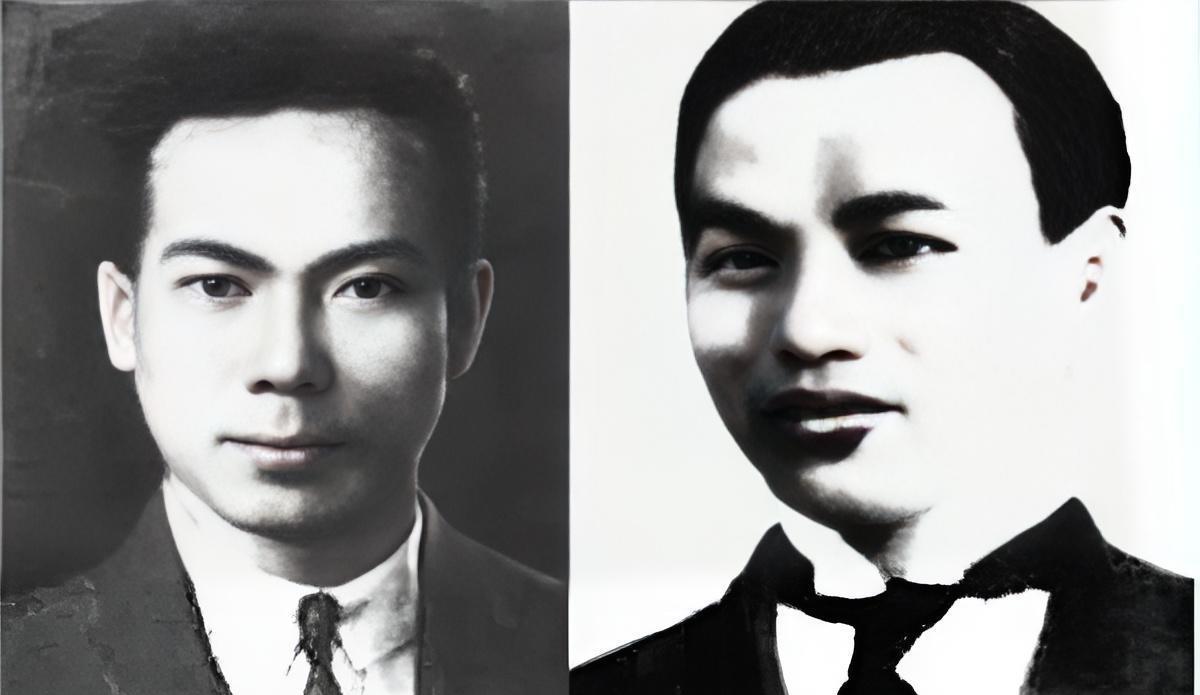

1953年,毛主席视察安庆,突然想起了陈独秀,于是便问地委书记:陈独秀家还有谁?殊不知,就是这简单的一问,给陈独秀后人的生活带来了巨大转变...... 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1953年,长江水面波光粼粼,行至安庆江段时,毛主席凝望着江畔古城,忽然想起一位已离世的旧人,他转身向身边的地方干部提出一个简单的问题:陈独秀的家里,还剩下谁? 这看似随意的一问,却在无形中拨动了历史的深弦,也让一个长期沉没在困顿中的家庭,迎来了久违的温暖与转机。 年仅二十九岁的生命,就这样停在了血色的年代,次子陈乔年一年后也在上海被捕,受尽酷刑仍不吐露任何秘密,直至刑场,始终坚定,他临终的从容与坚毅,被后人传颂不已。 这样的牺牲却让陈家接连陷入沉痛的打击,姐姐陈玉莹因承受不住悲恸,不久病逝,母亲高晓岚亦因忧伤成疾,最终离开人世,短短几年间,家中骨肉凋零,生者陷入无尽的孤单。 彼时年纪尚轻的三子陈松年,眼睁睁看着兄长、姐姐、母亲接连离去,心中悲愤交织,少年尚未成家立业,便要承担起支撑家门的重任。 他曾赶赴上海,希望带回大哥的遗体,却遭到当局阻挠,连最后的告别都无法完成,那份无力感,如同沉石压在心头,从那时起,他的人生注定与常人不同,更多的是忍耐与承担。 抗战爆发后,父子辗转至四川江津,靠着微薄薪水和亲友接济过活,破旧的屋子里,几代人挤在一起,清贫却难得团聚,直到1942年,陈独秀病逝,留下了低调的遗愿,希望墓碑只刻本名,以免再遭风雨,陈松年含泪完成父亲的叮嘱,从此一个人背起生活的重担。 新中国成立后,陈松年的境遇并未马上改善,他失去了教职,只能依靠打零工维持家计,为了养活一双儿女,他在砖瓦厂从事最沉重的体力活,每日搬运无数土坯,换来微薄的收入。 妻子操劳过度,因病早逝,留下的更大责任全落在他一人肩头,生活艰难至极,孩子们几度面临辍学,他却不愿放弃,那几本父亲留下的旧书,成了他心中最后的火种,他咬牙坚持让子女继续读书,即便要卖掉祖宅换学费。 转机出现在1953年,毛主席视察安庆时,主动问及陈独秀的后人,当得知陈松年仍在本地,且生活拮据时,他沉默片刻,随即作出指示,要求地方政府予以照顾,这一决定迅速落实下去,不仅有了固定的生活补助,还为陈松年安排了较为稳定的工作。 更重要的是,陈延年、陈乔年的烈士身份得到确认,政府为他们颁发了光荣纪念证书,这些举措,不只是改善生活,更像是给这个历经磨难的家庭,重新赐予了尊严与抚慰。 自此以后,陈松年的生活渐渐走上正轨,他不再需要整日劳作至筋疲力尽,而是调任学校工作,日子逐渐安稳,几个孩子也因此得以顺利完成学业,后来有人进入科研领域,有人成为工程技术骨干,有人致力于文化事业。 家族的命运,终于在这一刻发生了深远的转折,陈松年常常把那份写着毛主席亲笔签名的烈属证书视为家中最重要的珍藏,每次取出,眼眶总会湿润,他知道,这不只是对两个兄长牺牲的肯定,也是对整个家庭苦难的抚慰。 晚年的陈松年,经常独自回想那段艰难的岁月,若没有1953年的那一句问候,他或许仍旧在砖瓦厂抬着沉重的土坯,孩子们也可能永远失去读书的机会。 命运的轨迹,因为一声关怀而彻底改写,这样的变化,在外人看来或许只是政策上的一纸安排,但对陈松年来说,却是生命里最厚重的春风。 历史的评判自有公论,功过是非终究由后人书写,但对一个家庭而言,最直接的感受往往不是高远的论断,而是能否在困境中得到一份实实在在的帮助。 对于这件事你怎么看?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:大众日报数字报——陈独秀的子女们命运多舛