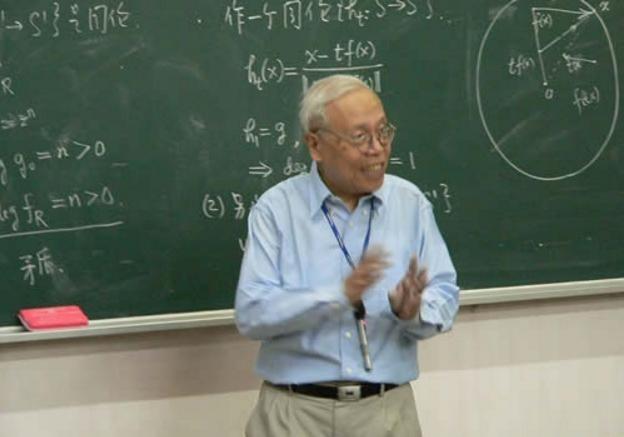

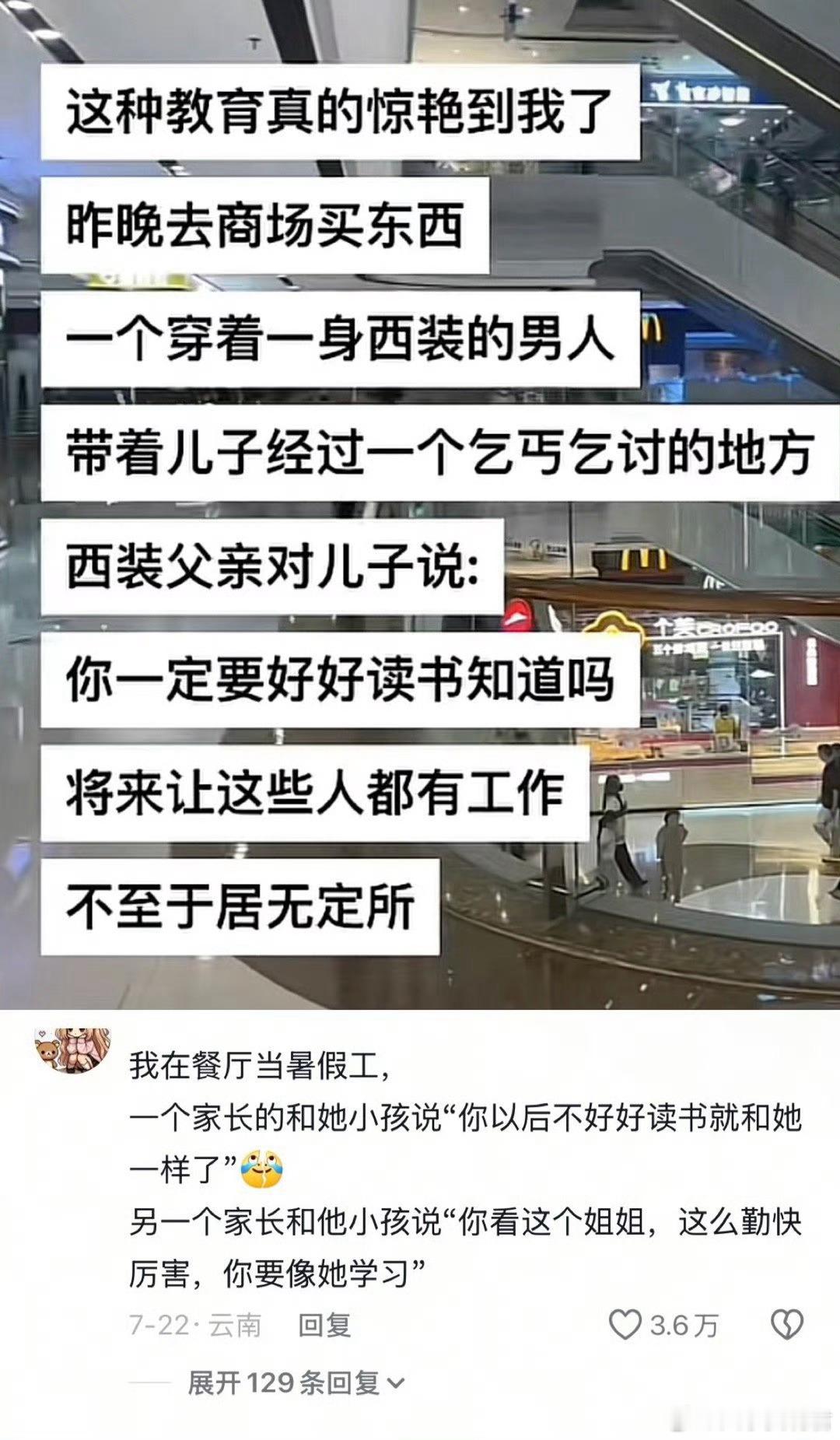

语出惊人!87岁姜伯驹院士直言:“不是别人要卡我们的脖子,而是我们用教育卡住了自己的脖子!”中国每年毕业800余万大学生,但在数理化领域有建树的人却少之又少,谈得上世界顶级的科学家更是寥寥无几…… 老院士真是一语惊醒梦中人!” 直指中国科技发展的症结——教育体系正成为制约创新的无形枷锁。 中国每年输送800余万大学毕业生,却在数理化等基础领域面临顶尖人才匮乏的窘境,这一现象背后,是教育模式与社会认知的双重困境。 当前教育体系还是以“分数”论英雄,自幼儿园开始一直到大学毕业,老师、学生乃至校领导全都被裹进分数的泥潭里,思维早已僵化,功利化。 物理课上公式堆积如山,实验却沦为演示;化学课中定理铺天盖地,动手操作寥寥无几。 这种填鸭式教学将知识异化为记忆符号,而非探索工具。正如姜伯驹所言,“小镇做题家”的批量生产,难以孕育突破常规的科学家。 国际研究印证了这一危机:中国大学生在四年间批判性思维能力等指标持续下滑,排名垫底。当教育沦为机械训练,创新精神便在无休止的刷题中枯萎。 教育的失衡不仅抑制创造力,更导致人才结构的断层。一方面,我们在顶尖研发领域缺少敢创新,能挑重担的尖子。由于一些原因,即便发现也最终错过。 尹希之类的天才赴美发展并非个例,人才流失这一现象反映出国内科研环境在自由探索和资源支持方面存在不足。 另一方面,国内的技工长期遭受歧视,得不到应有的尊重。德国地铁检修员的收入与地位可比大学教授,而中国技术岗位常被贴上“低端”标签。这种落后的观念,导致中国在技术人员岗位出现大量空缺。 能解方程的手与能拧好螺丝的手,本应同等珍贵,却因教育导向与社会价值观的扭曲,成为科技产业链的断裂点。 破解教育困局,必须从基本入手,这不是空中楼阁,需要稳扎稳打。 首先,教育需回归“育人”之本质。教育的初衷本就是育人,如今却在各种功利因素的干扰下有所偏离,回归本质是让教育重新聚焦于人的全面发展,真正实现育人的使命。 新课标强调综合素质虽为进步,但需配套评价体系改革,让实践课程真正落地。 唯有允许学生在实验中犯错、在项目中试错,才能培育独立思考与解决问题的勇气。然后,打破传统,在全社会树立新的价值观。技术技能绝非“次等选择”,德国双元制教育的成功证明,一流工匠与科学家同等重要。 政策应提升职教地位,企业需给予技术人才尊严与回报,消解“唯学历论”的偏见。 姜伯驹院士以自身实践昭示希望:他甘当学科铺路石,培养低维流形领域的青年才俊,证明改革的可能。 教育变革非一朝之功,但唯有直面问题,才能打破枷锁。 当教育不再困住创造力,当社会珍视每一双手的价值,中国科技方能挣脱“自我卡脖子”的困境,真正迈向自主创新的未来。 这不仅是教育命题,更是关乎民族命运的抉择。 对此,大家怎么看?