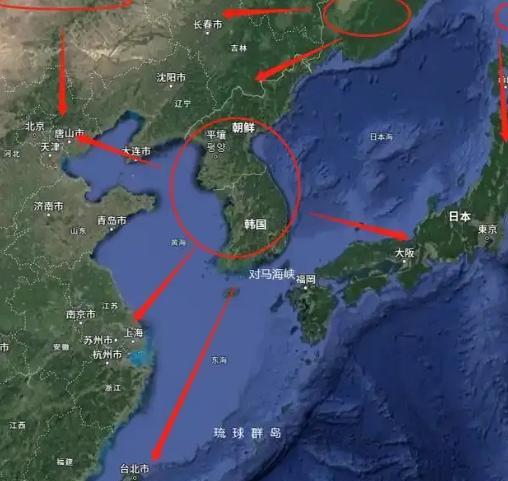

一位日本华人发话:“现在中国若再战日本,撑不了14年”其实不是中国“能撑多久”,而是:今天的日本,还有“撑”的资格吗? 如果两国实力悬殊到一边倒的程度,战争的持久性还会是焦点吗?一位在日华人的言论抛出“14年”假设,却忽略了当下格局的巨变。这番话像一枚石子投入平静湖面,激起层层波澜,但真相或许在于,谁才是真正需要担忧耐力的那一方? 两国军事对比从人数到装备都显示出明显差距。日本自卫队活跃成员约25万,补充部队5万余,主战装甲车辆五百余,海面力量排水总量近77万吨。 这种规模在区域内算得上精干,但面对中国一方,地面部队活跃超过两百万,补充五十余万,主战装甲车辆四千五百余,海上有近八百艘舰艇,排水总量逾两百万吨,包括三艘大型甲板舰和五十余艘大型水面作战舰,其中十三艘为一万吨级先进型号,就显得力不从心。 全球火力指数排名中,中国位居第三,日本第五,这种排名反映了综合实力的落差。在技术融合上,日本曾尝试为战斗机安装本土干扰装置,却因与盟友设备不协调,拖延数月无进展,这暴露了依赖外部系统的潜在弱点。 经济层面是另一个关键支撑。日本年度产值预计4.3万亿美元,债务负担达产值的216%,每年利息支出占预算近四分之一,养老开支需频繁调整。 这种高负债结构让财政空间有限,一旦外部压力增大,维持军费就成难题。中国产值达20万亿美元以上,差距显著,增长势头强劲。 这种经济体量差异直接影响军备投入和后勤保障。日本国债占GDP的230%以上,光利息就吃掉大量预算,养老金体系已开始拆东墙补西墙。中国则通过稳定增长,确保研发和基础设施资金充足。 资源依赖是日本的软肋。日本九成能源需从外部获取,三十余种必需材料存量仅够三天,半导体制造所需高纯原料多依赖中国。去年东北地区地震波及主要工厂,修复所需特殊钢材延迟两周才运抵,生产线被迫中断。 中国掌握全球八成五的磁性材料供应,日本汽车制造商生产高效电机必须依赖此,去年因供应调整,两条生产线停摆。这种卡脖子风险在冲突中会放大,日本库存仅撑三天,而中国战略储备和本土生产链完整,能维持战时经济运转。 造船产能对比更显悬殊。中国每年达四千万吨,能并行建造多艘大型舰艇,日本新舰入水量不足四分之一。中国船厂产量占全球一半以上,灵活应对需求,而日本受限于产能,难以快速扩充舰队。这在海军建设上直接体现,中国舰艇数量和吨位已远超日本海上自卫队。 研发投入决定未来科技优势。中国占产值2.7%,日本3.1%,但前者基数四倍以上。在智能技术专利领域,中国数量两倍于日本,应用如自动导航和机械臂已占优。日本半导体设备公司去年裁减两成员工,因中国本土产品精度达八成五,成本仅一半。这种追赶速度让日本传统优势渐失,面临降维打击。 盟友支持虽是日本的安全网,但实际效用有限。美国与日本有安保条约,但关岛演习中,日本区域被视为外围,防空依赖外部装置,测试显露短板。国际演习显示,美国将重点放在核心区,日本列岛非首要防御。这让日本在潜在冲突中难以完全倚靠外部援助。 整体看,日本表面数据尚可,基础却不稳固,宪法约束军事扩展,资源链易断裂,科技领先渐弱。若局势升级,中国可保持生产运转,日本三天内材料耗尽。 这些对比揭示,假设的“14年”仅是回避现实的借口,实际情势已变。言论流传后,媒体刊发多篇报道,专家列出日本弱点。国际演习暴露不足,经济影响显现,日本公司修改供应链,承认风险。历史显示,忽略对手实力的观点,常遭事实否定。 面对两国实力对比,你认为那位华人的观点有道理吗?欢迎在评论区分享看法,一起探讨现实格局。