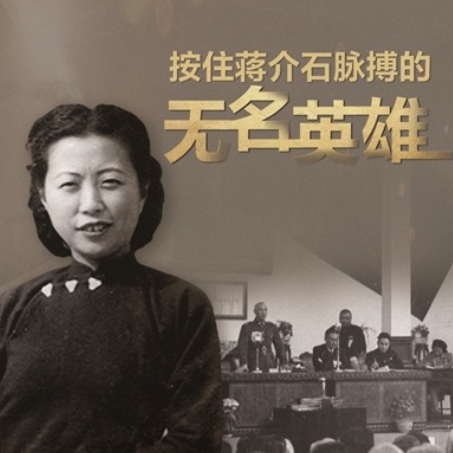

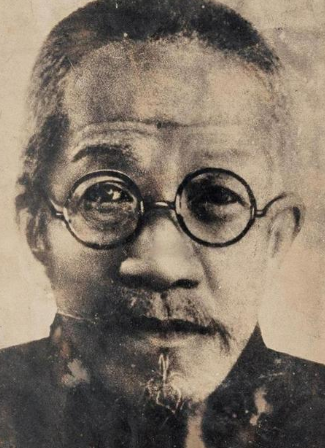

新中国成立后,她拒绝中央三次邀请,不想出任要职,这是为何?那是1977年,北京刚刚入冬,寒风从中南海西侧一阵阵刮过,一个穿着旧呢子大衣、身材瘦削的老人,独自走进了教育部的一间小会议室。 在历史的转折点上,一位女性革命者面对国家召唤,却三次推辞高位,这背后隐藏着怎样的坚持?她从革命地下工作者转型教育者,选择基层一线而非权力中心,引发人们对个人使命的思考。 王一知1901年生于湖南芷江一个侗族家庭,父亲王维恭留学归来,任《湘报》主笔,但家庭重男轻女思想根深蒂固,母亲早逝让她从小缺少关爱。14岁时,她独自考入湖南省立第二女子师范学校,通过帮工挣取学费,养成独立性格。 1919年五四运动期间,她参与长沙街头游行,抵制日货,推动女性觉醒。这段经历让她接触新思想,奠定革命基础。1922年,经刘少奇介绍,她加入中国共产党,在上海平民女校学习,同时从事妇女工作。次年进入上海大学,进一步深化理论认识。 她积极投身社会运动,强调教育平等,推动女性参与国家事务。这些早期活动让她从普通学生转变为革命骨干,为后来地下工作积累经验。 1925年,王一知参与五卅运动,组织抗议队伍,目睹当局镇压,却坚定信念。同年底,她前往广州,任妇女协会宣传主任,主编刊物,宣传革命理念。 1927年后,她转入地下活动,在上海中央机关工作,负责联络和情报传递。期间,她多次变换身份,应对敌方搜捕。1938年,她在上海建立三个秘密电台,用于党内外通信。 1942年,其中一个电台暴露,她及时转移资金和人员,到重庆继续任务。1945年重庆谈判时,她负责后勤保障,确保安全。 1948年,她抵达西柏坡,参与解放战争后期准备。这些年地下生涯让她积累丰富经验,但也付出巨大代价,许多同志牺牲。她始终保持低调,专注任务完成,而非个人名利。 1949年新中国成立,王一知奉命接管上海吴淞中学,任校长。她领导师生修复设施,恢复教学秩序,调整课程体系,使学校快速运转。这标志她从革命转向教育领域。 1950年,中央第一次邀请她担任外交部司长,认可其地下经验适合国际事务。她婉拒,表示更适合基层教学。组织同意后,她继续在学校推动改革,强调学生全面发展。几年后,学校成为模范单位,她注重师资培训,引入实践内容。 1954年,中央第二次邀请她到教育部任职,涉及国家教育规划。她再次谢绝,选择留在一线了解实际需求。她的决定反映出对教育根基的重视,认为培养人才比行政职位更关键。这些拒绝并非回避责任,而是基于长期积累的认识。 王一知在教育岗位上持续发力,1950年代中后期,她将吴淞中学迁至北京,更名为北京一零一中学,继续担任校长。她调整教学方法,鼓励学生参与社会实践,创办小型图书馆,促进阅读习惯。学校转型为普通中学,她从基础抓起,组织教师适应变化,推动男女合校。 1977年,中央第三次邀请她担任部委要职,当时她已76岁。她仍旧拒绝,坚持教书育人。她的理由一贯:教育是国家长远之计,基层工作能直接影响年轻人成长。这些选择让她行政级别从八级降至十二级,她主动要求调整,体现淡泊心态。拒绝后,她继续投入学校管理,撰写回忆文章,记录革命历史,如李大钊等同志事迹。这些努力为教育事业注入活力。 王一知一生坚守原则,新中国成立后,她拒绝高位邀请,转而深耕教育,影响几代人。她担任全国妇联执委和政协委员,但始终以教育为主业。 1981年因健康原因退休,却仍关注学校发展。她的工作推动北京一零一中学成为重点学校,培养出众多人才。她强调历史教育,让学生了解国家来路,避免革命精神断层。晚年,她参与党史编撰,贡献个人经历。 1991年11月23日,她在北京逝世,享年90岁。她的遗志在于传承,拒绝要职并非消极,而是积极选择基层贡献。这种路径选择在当代仍有借鉴价值,提醒人们审视个人定位与国家需要。