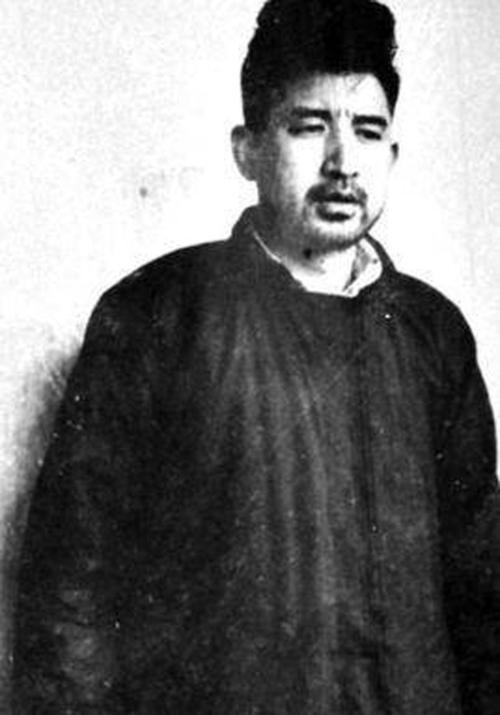

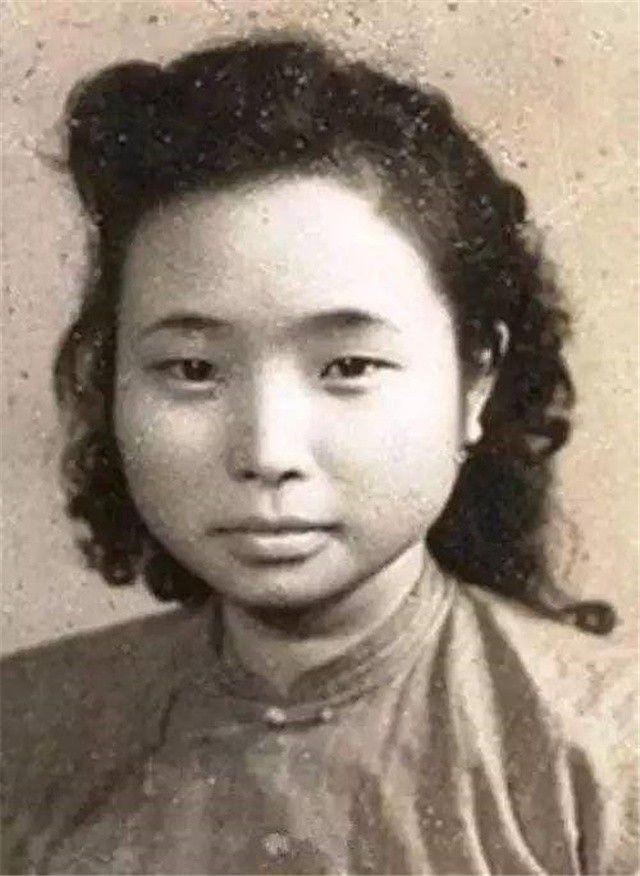

1953年乡村教师被判死刑,行刑前委屈大喊:我为江姐做过很多事 “1981年6月的午后,卢光推开窗子,低声嘀咕:‘成渝邮路真慢,那封荣县的来信怎么还不到?’”事情的转机,就从这句抱怨开始。卢光是重庆歌乐山烈士陵园的馆长,手里正攥着一份渣滓洞旧档案,里面赫然写着三个字——黄茂才。他隐约感觉,这名字关系到一桩久悬未决的冤案。 那天傍晚,邮差终于送来回信。拆封、展开,墨迹尚新:写信人自称黄茂才,二十多年背着“杀害江姐”罪名,现请求核实当年事实。卢光反复读了三遍,心头一跳:档案里分明写着“此人曾受江竹筠等人信任”,怎么如今却成了刽子手? 第二天一早,卢光带着档案找到市公安局,提出复查。工作人员有些迟疑:没有确凿见证,多半查不出结果。卢光摆摆手,“我只要求一个机会,或许能救回一个被误判的老兵。”几句平实的话,让复查申请终于盖章通过。 调查小组先赶到荣县。此时的黄茂才,头发花白,在小学的破旧教室里教拼音。三尺讲台之外,他早习惯了邻村指指点点:特务、汉奸、刽子手——这些词伴随他整整二十八年。公安车停在操场边,孩子们好奇围观,他合上课本,平静地跟随调查员离开。没人知道,他的心却在剧烈跳动:这会不会是彻底翻案的机会? 接下来的讯问,与其说是审讯,不如说是回溯。一九四八年七月,江竹筠被押入渣滓洞;同日,十七岁的黄茂才第一次值夜。黄家世代贫农,他进军统纯粹是为了逃避拉壮丁。档案显示,他字迹娟秀,被调去写押票。正因为这点便利,他能在狱卒眼皮底下递出小纸条、带出密信。江姐在一张油污昏黄的小纸片上写道:“小黄,人民不会忘记你。”这纸条,如今仍被黄茂才夹在日记里,边角早已泛黄。 调查员找到昔日难友的口供:曾紫霞、李青林、刘国志……可惜人散各地。线索一度中断,案件似又要沉入档案柜。就在此时,成都中医学院传来消息:曾紫霞仍在任教。七月初,调查员赶赴成都,将黄茂才与曾紫霞安排见面。两人对视片刻,泪水夺眶。曾紫霞的第一句话竟是:“小黄,你还留着那件蓝色毛衣吗?”那是江姐亲手量尺寸、众人合织的礼物,一针一线,都在诉说黄茂才的身份——狱中同志的朋友,而非刽子手。 口供整理花了整整十天。曾紫霞详细回忆:江姐临刑前,把表弟地址交给黄茂才,让他捎信托孤。若非信件中留名,表弟谭竹安也未必相信那看守已是自己人。调查员当场录音,每一个细节都对照旧档案,一一吻合。 复查报告递回重庆。八月,市高级法院下达批复:撤销一九五三年死刑判决,改判无罪。黄茂才终于等来那张薄薄的“昭雪决定书”。他没有兴奋,只是缓缓叩首,两行老泪滑落:“江姐,我没给你丢人。” 事情似已结束,却还有尾声。一九八二年春,荣县政协增补委员的通知送到黄家。他接过文件,愣了几秒,旋即笑了——那笑不张扬,像老槐树下的一缕风,带着倔强,也带着释然。他把委员证放进上衣口袋,同一格里,还有那件已被岁月磨得发白的蓝毛衣袖口。 后来几年,他常被请去学校、部队、机关做报告。没有煽情,更多是梳理时间线:从逃兵少年,到渣滓洞看守,再到“特务凶手”,最后是平反后的乡村教师。有人问他:“这几十年,最难的是什么?”他沉默片刻,“难在活下去,还得坚信自己活得有价值。” 一九九七年,重庆对渣滓洞旧址进行修缮。工程队刚进场,一个精神矍铄的老头拄着手杖,在女囚旧室门前站了许久——他就是黄茂才。工作人员请他指导原貌恢复,他不声不响地指出门栓高度、地砖铺法,甚至女囚室墙角那枚铁钉的位置。讲到江姐,他的声音几乎低不可闻:“她个子很小,穿一件旧旗袍,却像山一样立在那。” 七十三岁的黄茂才没再提毛衣,毛衣一直锁在家中柜子里。他说,那是江姐亲手量的尺寸,“我哪敢穿?穿了,就破了。”有人打趣:“留给子孙?”他摇头:“留给历史。” 如果故事到此结束,还差一点东西——对错的界线。黄茂才口述材料的最后一句写道:“我做过的事很小,只为证明:一个人即便站在错误的队伍,也有选择走出来的权利。”这句话,被烈士陵园刻在了渣滓洞陈列室角落,不显眼,却锋利。 黄茂才二〇〇三年病逝,享年七十九。葬礼简朴,村民自发送来一束束野菊。墓碑正面刻着名讳、出生与离世年份;背面,家人只凿了两行字:“生而为人,不负此生。”没有“特务”二字,也没有“烈士助手”之类的标签。他不需要标签。历史自己会说话,只要有人愿意多翻一页档案,多问一句“真相究竟如何”,尘埃终会落地。 至此,那句在行刑场上呐喊的“我为江姐做过很多事!”才算真正传到世人耳中。它不是自辩,也并非求生,而是一份迟到的佐证——在最黑暗的角落,微光从未熄灭。