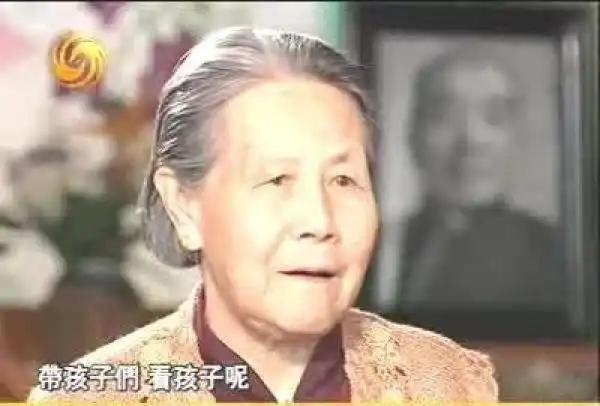

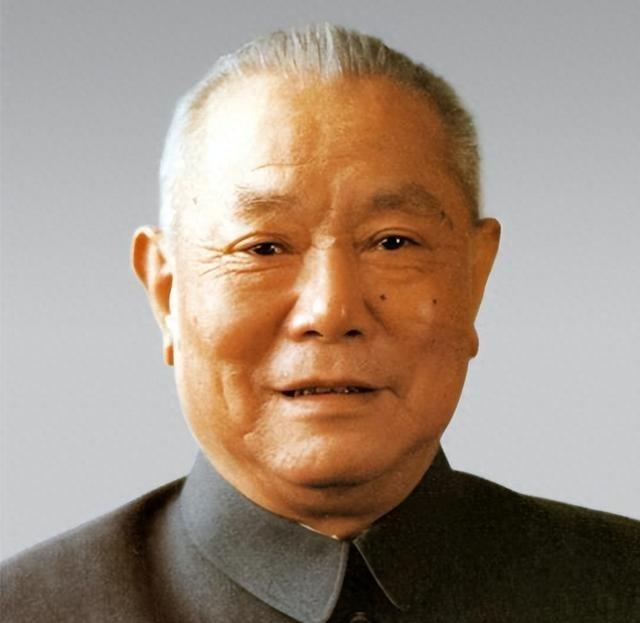

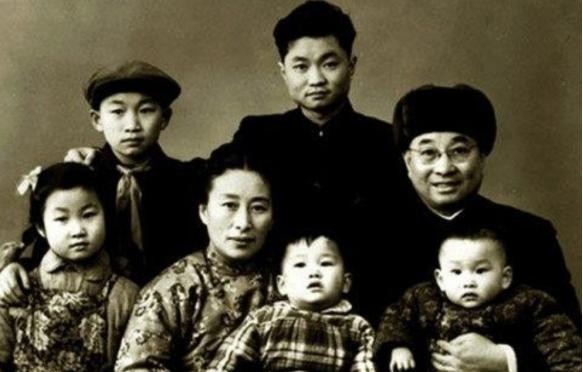

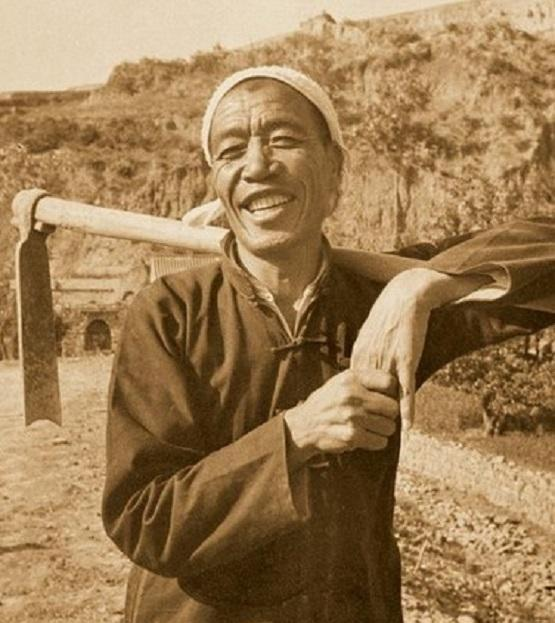

1965年,陈永贵的第一任妻子李虎妞去世后,经人介绍,昔阳县大寨村妇女宋玉林成为了陈永贵的第二任妻子,从1966年成亲到1986年陈永贵病逝,两人在一起生活长达20年之久。 1966年的春天,山西昔阳大寨村,一场没有唢呐鞭炮、没有宴席宾客的婚礼在黄土坡的窑洞里悄然进行。 52岁的村支书陈永贵,这时候早就已经成为了全国的大红人,农业劳模。 而他迎娶了39岁的同村妇女宋玉林。 新娘衣着朴素,裤脚还沾着泥土。 这场结合,在许多人眼中看着“不般配”。 陈永贵是登上《人民日报》的传奇人物,前妻病逝后说媒者踏破门槛。 而宋玉林,一个离异带娃的普通农妇,自称“二婚人哪配得上大英雄”。 媒人牵线时,她也觉得不合适,陈永贵也自惭“老头子怕耽误人”。 最终,两条轨迹竟然奇迹般的交汇。 宋玉林的前半生,是大寨妇女的缩影。 生于贫寒,长于战乱,十几岁便跟着乡亲为八路军缝军衣、纳鞋底,手指常被针尖扎得渗血,哈口热气继续赶工。 18岁因勤勉公道被推为妇女干部,县劳模榜上有名。 正是在某次劳模会上,她曾见过陈永贵一面。 彼时他是台上光荣的先进代表,她是台下鼓掌的普通一员。 婚姻变故曾将她抛入深渊。 在那个视离婚如耻辱的年代,她顶着流言蜚语,独自拉扯幼子。 白天,她强壮坚韧的挥汗挣工分,夜晚煤油灯下缝补浆洗。 这份坚韧,恰是陈永贵最看重的品质。 两人新婚开始,家庭重担便压上肩头。 陈永贵前妻留下的两个半大孩子,加上自己带来的儿子,还有年迈的公婆。 她每天只能辗转在灶台、田间与炕头。 当旁人笑问:“都是总理夫人了,咋还一身土?” 她只憨厚一笑:“庄稼人离不得土,一天不摸锄头,心里空落落。” 这不是客套,是刻进骨子里的本能。 即便后来陈永贵官至国务院副总理,按政策家属可随迁北京落户,亲戚纷纷劝她“享清福”,她却摇头拒绝:“我走了,托儿所几十个娃谁管?地里忙活的乡亲,娃总得有人看。” 至此,本有好日子的她选择留在大寨,担任村托儿所保育员。 清晨。她第一个点亮窑洞的灯,给娃娃们熬粥蒸馍,洗衣把尿。 而陈永贵的政治生涯如坐过山车,宋玉林则是那根最稳的压舱石。 大寨成为全国标杆后,参观者络绎不绝,从省部高官到外宾记者。 每当有领导提出“见见陈永贵同志爱人”,她总本能的躲进后厨,揪着陈永贵的衣角:“瞧我这身土,裤腿还沾泥,出去丢你的人!” 陈永贵却大笑,将她推到人前:“这就是我婆姨,地道的庄稼人!有人说我娶了年轻姑娘,你们看,劳动人民最光荣!” 就这样,毫不遮掩的用笑声化解尴尬,也道出这对夫妻的默契。 进京任职后,陈永贵不领工资,只拿大寨工分,政府补助的120元生活费也大半贴补村集体。 他坚持家人不转城市户口,宋玉林毫无怨言,领着孩子继续挣工分。 偶尔坐绿皮车去北京探望,行李里总塞满自家腌的咸菜、攒的鸡蛋,只为给丈夫补身子。 短暂相聚,也总是为丈夫的生活做些改变。 拆洗被褥,缝补衣衫。 陈永贵脾气火爆,但对妻子儿女从不打骂。 某次自家猪啃了集体庄稼,他带头认罚一斗玉米。 卖牛时拒绝高价私售,坚持低价交售食品站,称“不坑兄弟队”。 这些原则背后,是宋玉林无声的支持,她以最朴素的行动,守护着这个家的清贫与清白。 1986年3月,陈永贵病逝北京。 临终前,这位饱受争议的农民副总理留下“不枉此生”的慨叹。 宋玉林平静地为丈夫料理后事,将丈夫骨灰安葬于虎头山,随后退回大寨的旧窑洞。 组织提出照顾,她婉拒:“还能动,不添麻烦。” 她重新扛起锄头下地,继续在托儿所照看娃娃。 岁月流逝,儿女各自成长。 陈明珠官至昔阳县委宣传部长,陈明花任职县公安局,亲生儿子陈明亮留学澳洲经商,养子陈明善扎根陕西电业系统。 孙辈中,孙女陈春梅成为最高人民法院督察局副局长,著书追忆祖父。 宋玉林始终是大寨土地上最安静的守望者。 2018年,92岁的她安然离世。 出殡那日,并非官方组织,但大寨虎头山漫山遍野站满了自发赶来送行的人。 人们送别的,不仅是“陈永贵的妻子”,更是一位用一生诠释“劳动者本色”的乡亲。 宋玉林用二十载副总理夫人生涯与后半生的淡然回归证明,真正的荣耀,不在于身居庙堂,而在于心系田园。 不在于头衔加身,而在于裤脚永远沾着生养自己的泥土。 她的存在,让“大寨精神”在政治光环褪去后,依然在黄土坡上生生不息。 主要信源:(澎湃新闻——国务院原副总理陈永贵遗孀宋玉林在大寨去世,享年92岁)