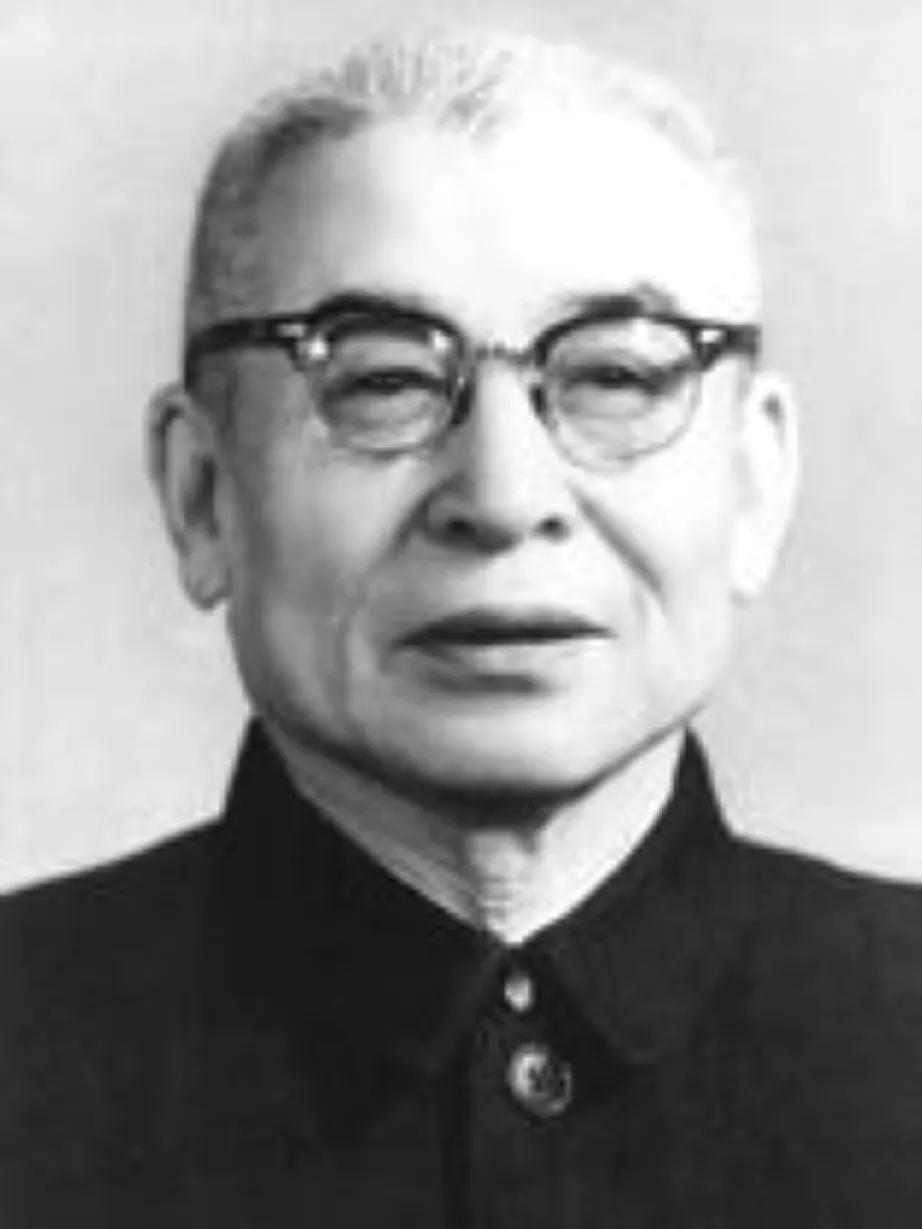

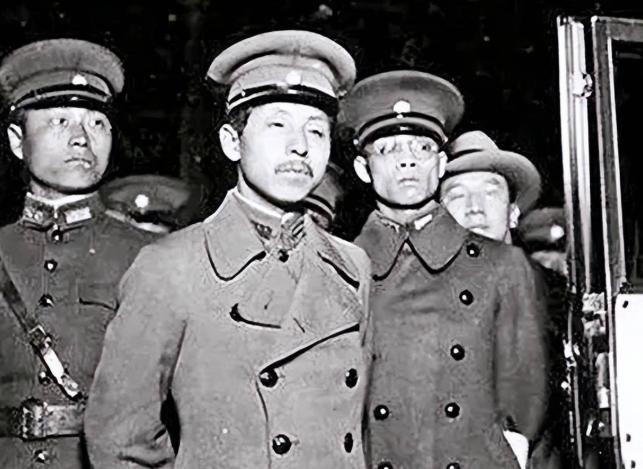

西安事变不是偶然发生的,张学良晚年曾说杨虎城是主角,但真正的幕后策划者是高崇民。 高崇民并非突然出现在历史舞台。他早年留学日本,1929年被张学良聘为秘书,是张身边的核心幕僚。九一八事变后他辞官不做,在北平组建“东北民众抗日救国会”,一心投入救亡。 1935年他避居上海时,与杜重远等人反复研讨东北军出路,得出惊人结论:东北军要生存,必须联共、联西北军抗日,否则只会沦为蒋介石“剿共”的牺牲品。 高崇民亲笔起草《给张学良的建议书》,带着这份凝聚战略视野的文件冒险入陕,开启了改变历史的游说之路。 他对张学良的进言直击要害:蒋介石调东北军“剿共”是借刀杀人,无论红军受损还是东北军折兵,蒋都是赢家;红军扎根民众根本“剿”不动,唯有联合才有出路。 张学良虽被触动,但最大障碍在于东北军与杨虎城的西北军长期互有猜忌。高崇民又主动请缨,赴杨虎城处剖析利害:“蒋介石的算盘就是让非嫡系部队互相消耗,东北军、西北军若继续内斗,终将同归于尽。” 杨虎城被他的坦诚打动,最终同意与张学良共谋抗日大计。这一“张杨联合”的破冰,实由高崇民一力促成,为后续兵谏埋下伏笔。 高崇民对张学良的影响不止于牵线搭桥。1936年初,他主编的《活路》小册子在东北军内部秘密传阅,明确提出联共抗日主张,张学良默许其传播。 这本小册子如同精神火种,点燃了东北军将士收复故土的决心,为事变作了思想动员。 及至事变前夜,高崇民更被张学良急召参与最终策划,并受托起草了著名的《八项主张》通电。 这份文件绝非普通文书——它直指“停止内战”“释放政治犯”“联合各党抗日”等核心诉求,蒋介石接受它就意味着国共二次合作。 可以说,高崇民执笔的八条,框定了事变解决的方向,也铺就了统一战线形成的基石。 事变后局势波谲云诡,尤其在是否放蒋问题上张杨爆发激烈争执。杨虎城坚持“蒋介石人格不可靠”,反对草率放人;张学良则担心夜长梦多。 高崇民此时主持“设计委员会”,在各方争论中竭力稳局。而周恩来抵西安后,高崇民与之密切配合,最终促成和平解决。这一过程中,他的政治智慧与协调能力至关重要。 张学良对杨虎城角色的矛盾表述,反衬出高崇民的“隐形”分量。1956年张学良对蒋称杨是“陪衬”,晚年在美国访谈时却说杨是“主角”。 这种摇摆既因政治压力,也源于事变参与者的复杂性——杨虎城提出“挟天子以令诸侯”的原始方案,其身边共产党员王炳南等人确实活跃;但若无高崇民前期对张、杨的整合及《八项主张》的定调,事变很可能走向混乱。高崇民虽不居台前,却以战略策划和文本建构奠定了全局。 西安事变后高崇民的命运同样跌宕。他辗转武汉领导“东北救亡总会”,继续为团结抗日奔走;新中国成立后官至全国政协副主席,致力于两岸和平。 而历史也给予他公允评价:周总理称其为“东北人的榜样”,两岸学者如今亦共同肯定事变抗日爱国的本质。 回望那段风云,高崇民从促成三方联合、起草纲领到力保和平,每一步都踩在历史转折点上。 西安事变绝非偶然兵变,而是一场由高崇民这样的“幕后操盘手”精密推动的民族救亡图存行动——这才是被时光掩埋的真相内核。 素材来源:团结报党派e家 《团结报》官方账号 2025-03-21 14:40