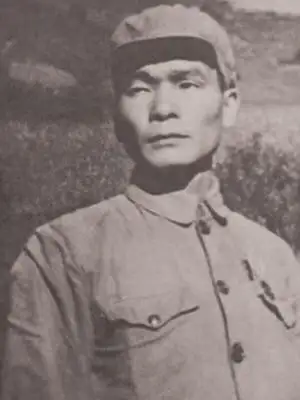

1980年,日本妇女美穗子来到人民大会堂与聂荣臻相见,她满含热泪道:“父亲,我好想你!”在场人虽动容但也充满疑问。 1980年那年夏天,北京人民大会堂迎来一位特别的客人。 她是个日本妇女,皮肤黝黑,穿着蓝底红花的连衣裙,脸上有岁月勒下的皱纹。 她走进大厅那一刻,眼眶已经泛红了。 等她看清那位坐在主位的老人时,身子一软,扑通一声跪下,哽咽着喊了一句:“父亲,我好想你!”她身后的丈夫和三个女儿也愣住了,而场内的工作人员一时间都没反应过来。 这位老人不是别人,正是时任中国国防科技主要负责人的聂荣臻,一位抗战年代的老将军,也是共和国的元帅。坐在他面前的日本妇人,名叫美穗子,说是日本人没错,但四十年前她还是个刚从尸堆里扒出来的小姑娘。 当年八路军在百团大战中攻下井陉煤矿,在瓦砾堆里发现了她和她的妹妹。 两人穿着破碎的和服,抱着早已僵硬的父母尸体,什么都不说,像是吓傻了。她六岁,妹妹还在襁褓里。谁都知道,她们是日本人。 那个年代的兵,眼里容不得沙子。 日本兵把村子烧了不止一次,老百姓的尸体都没来得及埋,一户人家能剩一个孩子就算幸运。 所以当有人说要把这两个“敌国孩子”带回营地时,士兵们是一肚子火的。 没人明说,但眼神里写满了拒绝。 仇恨太新鲜,昨天还听说有人被活埋,今天就要照顾日本孤儿,谁受得了? 消息传到指挥部,聂荣臻听说了,什么都没问,只说了句:“孩子又没打过仗。”他亲自去了营地,见到那两个孩子时,沉默了很久。 大的站着,小的躺着,眼神没焦距,像被抽了魂。 他把她们接了回来,安排人照料,还专门找了乳娘喂奶。那个叫美穗子的女孩起初不说话,只跟着聂荣臻走,不哭不闹,也不笑,像只失音的猫。 她每天坐在他的办公桌旁边,睁着大眼睛看他批文件。慢慢地,她开始说话,开始喊“爸爸”。 那个冬天特别冷,聂荣臻在火炉边给她暖手,她手指头冻得像萝卜干一样粗,他搓着搓着叹了口气,说:“这孩子要是我们自己的,也得这样过。”这话没传出去,但她听进去了。 从那以后,她每天早起,给他端水、折衣服,走哪儿都不肯撒手。 只是,这样的日子没维持多久。 部队要转移,战事吃紧,带着两个小姑娘走不现实。有战士私下议论,说干脆送人或者留下来藏着,聂荣臻听完没说话,回屋写了封信。他知道她们的国籍是改变不了的,可他也知道,送走她们不是因为不爱,而是因为要保命、要保她们的命。 信写得很长,开头是痛斥日本军阀的侵略,接着话锋一转,说这两个孩子虽为敌国国民,但为人之初本无是非,是非皆因成人酿。 他派人护送孩子回到日方控制区,信交到对方军官手上时,对方愣了半天。 在他们的认知里,中国八路军是“土匪”,没想到会有人这样对待日本遗孤。 小妹后来因病去世,没能长大。 美穗子被远房亲戚接走,辗转在九州生活,读书、结婚、生孩子,过着平常日本女人的日子。 她没忘那段日子,但也从不对外多说。她曾告诉丈夫,她小时候的记忆只记得一个穿军装的中国人,他给她洗头,哄她睡觉,还教她用筷子夹豆子。 她说,那人是她的爸爸。 过了四十年,这段往事像被尘封的信忽然被人打开。 1980年,《人民日报》上刊出一篇文章《日本小姑娘,你在哪里》,是记者听说了这件事后写的,想找出当年那个孩子。 文章没带照片,但消息一出,日本《读卖新闻》立刻转载,还派记者到地方寻找。 一个多月后,他们在九州一户普通人家找到了美穗子。 她看到那篇文章时,拿着报纸坐了很久没说话,后来轻声说:“我知道,他还记得我。” 那年夏天,她带着丈夫和三个女儿飞到了北京。 人民大会堂里,她哭着跪下,说出那句“父亲,我好想你”的时候,在场的翻译都一时间没反应过来。那不是什么外交安排的台词,那是一句从心底挖出来的话,带着童年、带着战争、也带着劫后余生的感激。 她们一家在中国待了半个多月,到过石家庄、去过井陉、爬了长城,也在锦江饭店吃了顿正宗的家常菜。 那天她穿着蓝底红花的裙子,女儿们穿得像蝴蝶一样,在餐厅跑来跑去。 有人悄悄认出了她,说那就是报纸上那个日本小姑娘。 她笑了笑,说自己早就不是小姑娘了,现在是三个孩子的妈。服务员给她倒橘子水,她说谢谢,说得一字一顿。那种学出来的中文发音,带着些许别扭,却也诚恳得很。 她们走的时候,一位曾参与接待的工作人员忍不住感叹,说战争那么久远,可人心里头的东西还在。 有些恩情,就算隔着国界、语言和几十年的时间,也还是能穿越过来。 几年后,聂荣臻病重。 他躺在床上,拉着女儿的手,气若游丝地说了一句:“有机会……去日本看看你妹妹。”那不是随口说的,那是他一辈子都没放下的事。 他这一生,打过仗,做过大事,但那两个孩子,是他最柔软的回忆。 很多年以后,有人再提起这段往事,总觉得像小说里写的——一个将军救下敌国孩子,对方喊他爸爸,还隔了四十年来认亲。 可这事确实发生过,有照片,有信,有人证,有人记得。