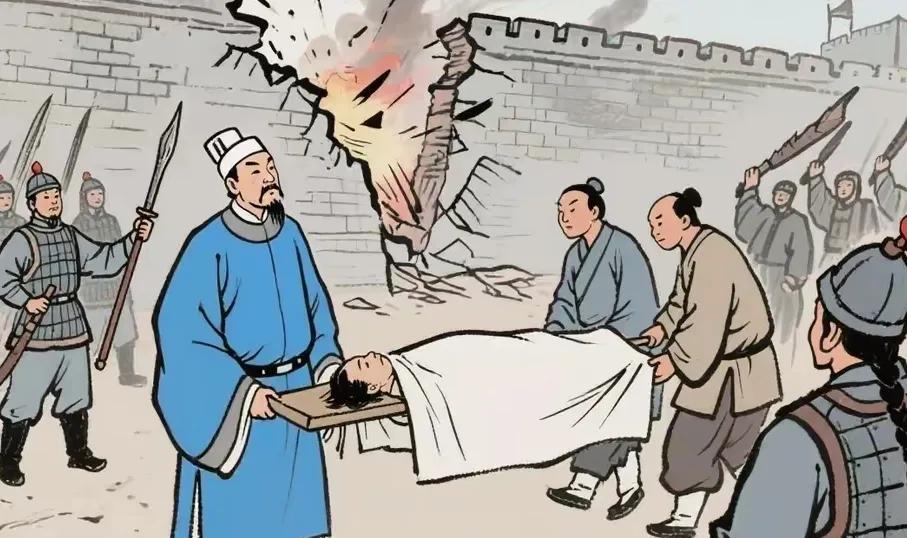

1390年,朱元璋要杀功臣李善长。李善长扑通一下跪倒在地:“我都77岁了,还能干什么?”朱元璋眼皮都没抬,冷声道:“司马懿七十多岁尚且叛主,你难道不也是吗?” 寒风凛冽的南京城,77岁的李善长跪在奉天殿前,满头白发在风中颤抖。这位曾为朱元璋运筹帷幄、奠定大明基业的第一文臣,此刻却成了阶下囚。 面对皇帝的质问,他颤声辩解:“陛下,老臣年近八旬,还能有何异心?”朱元璋冷冷一笑,目光如刀:“司马懿七十多岁尚且能夺曹魏江山,你李善长,难道就不会吗?” 李善长最终被处死,全家七十余口仅驸马李祺一脉幸存。这一惨剧并非偶然,而是明初皇权与功臣集团矛盾激化的必然结果。 李善长是淮西勋贵的核心人物,早年追随朱元璋,功勋卓著。 然而,随着大明江山稳固,朱元璋对功臣的猜忌日益加深。淮西集团势力庞大,李善长作为文官之首,门生故吏遍布朝堂,甚至能左右丞相人选。 朱元璋出身贫寒,对权力极度敏感,绝不容忍任何人威胁皇权。他废除丞相制,诛杀胡惟庸,本质上是要斩断功臣对朝政的干预。而李善长,恰恰是旧权力体系的象征。 朱元璋曾对太子朱标说:“这些功臣,今日对你恭敬,明日就可能篡位。”李善长的存在,让朱元璋如芒在背。即便他已退休多年,其影响力仍让皇帝寝食难安。 胡惟庸案爆发前,李善长虽已退休,但他还“以老臣自居”。他通过在朝廷中的旧部插手人事任免,朱元璋欲调换某些淮西籍官员,他直接提出异议,还暗中阻扰。 胡惟庸案爆发后,李善长虽未直接参与,却难逃干系。胡惟庸是他举荐的,其弟李存义更是涉案极深。更致命的是,胡惟庸曾试图拉拢李善长,而李善长知情未报。 朱元璋最恨的就是“知情不举”,这在他眼里等同于谋反。 李善长的政治失误还不止于此。他晚年居功自傲,甚至向朱元璋索要工匠修建府邸,触犯了皇帝的大忌。朱元璋曾警告他:“善长,你虽功高,但也要懂得收敛。” 可李善长并未醒悟,最终在胡惟庸案的余波中被揪出,成为朱元璋清洗功臣的最后一颗棋子。 朱元璋为何非要杀一个77岁的老人?原因很简单——为了朱标。 太子朱标性格宽厚,朱元璋担心自己死后,功臣集团会威胁到儿子的统治。李善长虽老,但其威望仍在,若不除,后患无穷。 此外,朱元璋还给他罗织了侵占民田、私役官户等罪名,这些虽是小事,但足以让天下人觉得皇帝杀他“有理有据”。 朱元璋的逻辑很明确:宁可错杀,不可放过。他要用李善长的血,震慑所有潜在的威胁。 明初皇权与功臣集团的矛盾,本质上是专制皇权与旧贵族势力的较量。朱元璋出身底层,对权力极度敏感,绝不容忍任何可能的挑战。 功臣们以为可以共享富贵,却不知在朱元璋眼里,他们只是皇权的垫脚石——用完了,就该丢掉了。 信息来源:《明史》 文|饮用纯净水 编辑|南风意史