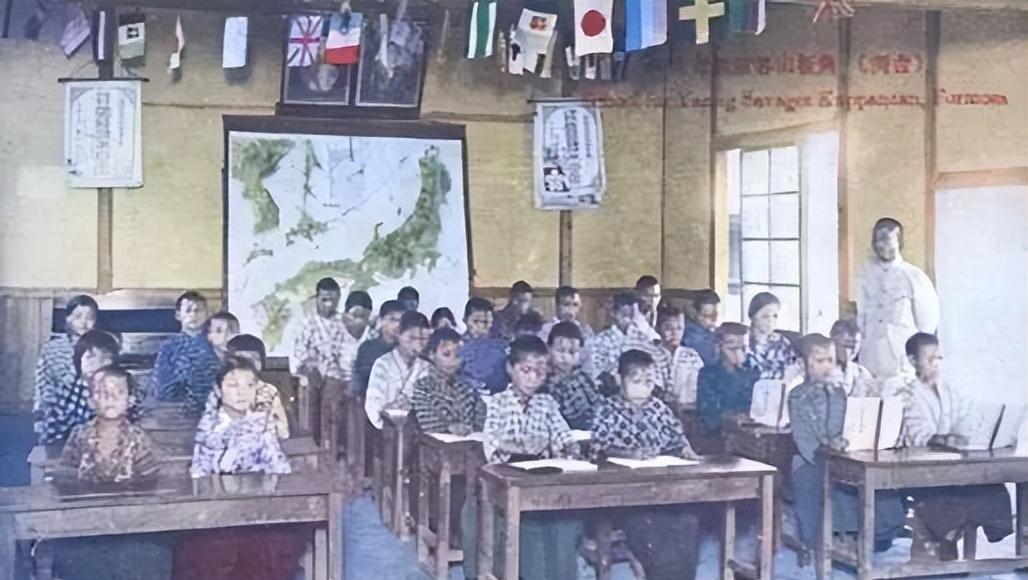

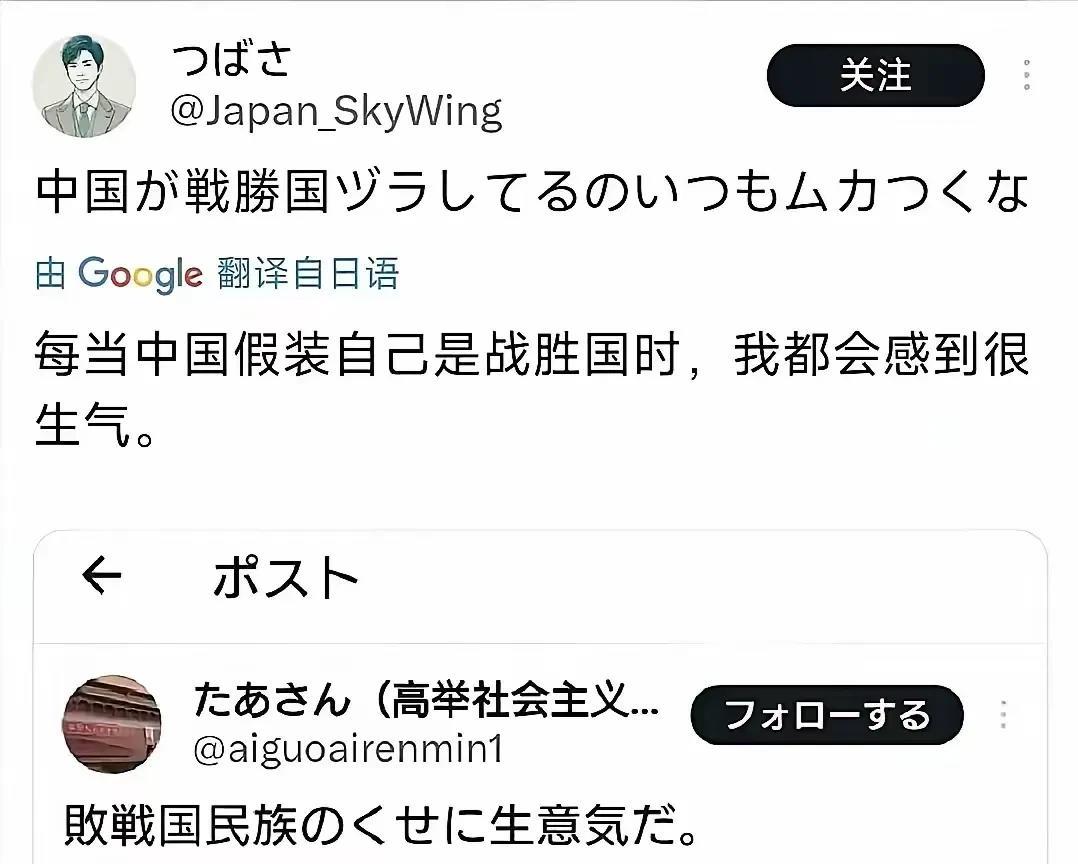

昨天8月15日是日本投降80周年,但日本人从来没有在心里真正服气过,他们觉得是美国人打败了他们,跟中国人无关。 二战后日本经济崛起,更使他们深信自己远优于中国,所以日本人会不顾中国人的感受,到今天还继续宣传二战战犯,继续参拜靖国神社。 他们心中刻着一个固执的叙事——摧毁日本的是太平洋上的美军、是投下的两颗原子弹,而非中国战场绵延十四年的浴血抵抗。 这种认知偏差,像一根刺扎在历史肌理中,至今未被拔除。日本民众最初得知战败时反应各异,震惊、悲痛、甚至幻想逆转的情绪交织。 在军国主义长期灌输下,许多人视侵略战争为正义之举,投降消息如同信仰崩塌。有家庭集体跪地痛哭,担忧民族未来; 也有人开始反思,意识到被战争机器蒙蔽。然而这种反思并未导向对侵略责任的普遍认知。 昭和天皇的《终战诏书》通篇回避“战败”与“投降”,仅称“终止战争”,甚至对大东亚战略“未竟”表示遗憾。这种暧昧措辞,为日后历史认知的扭曲埋下伏笔。 战后经济奇迹进一步固化了日本的优越心态。上世纪五六十年代,日本在美国朝鲜战争和越南战争特需订单刺激下,外汇储备激增。 政府将宪法限制的军费转化为基建与产业投资,引进技术发展电子产业,依托终身雇佣制等管理模式,创造了年均增长超10%的“伊弉诺景气”。 到1970年,日本重工业占比达62.5%,汽车、造船产量跃居世界前列,1979年更成为全球第二大经济体。 经济成功冲刷了战败的羞耻感,甚至滋生了一种论调:即便战败也能迅速崛起,证明日本民族本质优越于邻国。 这种经济自信与历史认知偏差结合,直接体现在靖国神社问题上。靖国神社从1869年建立之初就非普通宗教场所。 作为明治政府管理的“国家宗祠”,它被赋予凝聚军国主义的特殊职能:阵亡者经陆海军省审定合祀后,个体身份消失,化为抽象的“靖国之神”,参拜目的非为哀悼,而是彰显“为天皇献身”的价值观。 1978年,靖国神社更秘密将东条英机等14名甲级战犯纳入合祀。此举连昭和天皇都公开反对,称其“不懂父亲的心”,但政客们却视若无睹。 历史教育的错位进一步拉大认知鸿沟。日本初中历史教材仅30%内容涉及近现代史,部分教科书用“进出”模糊表述侵华行动,对南京大屠杀等暴行轻描淡写。 相比之下,中国八年级历史40%课时聚焦近代屈辱与抗争,明确“十四年抗战”脉络。北师大调查显示92%中国学生视抗日战争为核心历史记忆,而广岛大学研究指出日本青少年对战争认知呈现碎片化。 更多人记住的是原子弹而非南京的伤痕。这种教育差异导致两国民众情感无法对接:中国人视参拜为历史伤口被撕开,部分日本人却抱怨中方“纠缠旧事”。 这根刺能否被拔出,取决于日本何时真正与军国主义切割。德国能在黑格尔故乡抚平战争创伤,而富士山下的日本却仍在反复刺痛自身与邻国。 八十年的时间足够长,长到足以让废墟重建为都市;却也足够短,短到未能让一个民族看清:承认败给中国,并非否定当代成就,而是对历史的诚实。 唯有如此,东亚才可能走出“参拜-抗议”的轮回,让九段北的靖国神社真正归于宗教场所,而非政治角力的火药桶。 参考资料:19450815,不能忘,不敢忘!日本战败投降80周年 2025-08-15 08:00·北京日报客户端