1949年4月,太原解放,国军第30军军长戴炳南却不见踪影,谁也没想到,他的藏身之地如此诡秘,被发现时,打着赤脚,像个野人,裤腰里还藏着三根金条。

戴炳南原本是有机会立功的,但他把机会浪费掉了,为此,还害死了一手将他提拔起来、同生共死十几年,将他视为心腹的30军军长黄樵松。

早在1948年11月,我军就在争取太原城内的30军起义,军长黄樵松本就不想打内战,为此他曾称病躲进医院,但硬是被胡宗南从西安拉到了太原。

此时太原已是一座孤城,补给全靠空投,黄早就预料到太原的结局,打到最后,不是投降、被俘,就是战死。

就在他苦恼不已时,忽然收到原西北将领、他的老上级高树勋的一封信,高早在1945年便起义了,而且是第一位起义的国民党高级将领,影响很大。

高在信中推心置腹地谈了全国的解放及太原的形势,劝他早举义旗,为太原城30万百姓谋取光明。

黄随后便派人向徐向前司令送去了决心起义的亲笔信,我军专门派出八纵参谋处长晋夫前去谈判。

黄在谈判时提出三点要求:其一,起义成功后,由他改组山西省府;其二,保留并扩充30军;其三,30军在一年内暂不外调,同时对于起义计划也做了严密的部署。

但黄樵松性格弱点也很明显,就是沉不住气,在话语间时不时会自己泄露一些信息,在解放军同意了他的方案后,他便将起义的事与自己信任的27师师长戴炳南说了。

戴的思想与黄不一样,戴是老牌军阀子弟,其父曾相继在段祺瑞、唐继尧、阎锡山门下任过参谋等职,思想比较顽固。

虽然戴炳南跟随黄长达16年之久,一路从营长、团长提拔到师长,但他另有心思,他不愿对不起他的老长官孙连仲、鲁崇义,也担心西安的家眷受到牵连,更不愿背上叛变投敌的罪名。

所以,当黄向他说起义的事时,他只是表面同意,心里很不甘,转身就去找来结拜兄弟27师副师长仵德厚商议,仵给他指了三条路:参加起义、自杀、告密。

戴炳南选择了第三条:告密。

于是二人在一个深夜找到阎锡山,把黄樵松的起义计划和盘托出,之后阎锡山马上下令诱捕了黄,并被押解至南京。

1948年11月27日,黄樵松、晋夫被枪杀于南京江东门外中央军的监狱刑室。

在黄死后,戴炳南升任为30军军长,仵德厚升任27师师长,阎锡山一次奖励代三万块大洋,还送了他一个小老婆。

太原解放前夕,解放军列出五名必抓战犯,其中就有戴炳南。戴自知太原守不住,自己难逃一劫,想破脑壳终于想出一个脱身之计。

1949年4月22日,太原城即破,他把警卫李士杰出喊来,对外宣称“他”被炮弹炸死了,然后拖来一具脑袋被炸得稀巴烂的尸体,当他的替身,穿上他的衣服,找人来为“自己”举行了一个简单的葬礼,之后他人就消失了。

我军攻下太原后,五名战犯四个已有下落,唯独戴炳南不见踪影,之后把抓捕戴的任务交给了太原公安一科科长高杰。

5月时,李士杰被人从俘虏营检举出来,高杰立马提审了李,让他交代戴的下落。起初李心里包袱很重,闭口不谈,经过做他的思想工作,他只说戴已经被炸死了。

高杰看他还是不肯交代,继续对他进行说服教育,反复讲明我党政策,坦白从宽,立功者受奖,可以给他安排工作,还可以发路费让他回家。

很快李思想动摇了,又追问,如果他说了戴的下落,又没抓到,政府会不会处罚他,高说只要你把知道的事说出来,即使抓不到也不用他承担责任。

最后李交代,22日时,他把戴送到了开化寺阴阳巷二号院,也就是戴的小老婆潘德荣的姐姐家,戴的姐夫叫高尊愈,曾是太原绥暑少校秘书。分开时,戴还对他说,千万保密,以后会重赏他。

得此信息后,高杰立马带人去了阴阳巷,小巷不大,但地处繁华地段,过往行人很多,不能大范围戒严。

好在巷里只有两三个院、几户人家,所以就把阴阳巷封锁了,同时房顶也留有人员放哨。高带了30多人走进二号院的北屋。

然后让李士杰等数人去敲门,当时开门的人正是高尊愈,李士杰看到他就说:“你让他出来吧!” 高还在狡猾地应付来人,说:“他不在这里。”

李又说:“不要紧,快叫他出来吧,30军的团长、师长都活着。”

屋里无人应答,李接着喊道:“军长你出来吧!杜参谋长也活呢!”

这时不知从哪里传来一句干涩的声音:“杜参谋长也活着?”

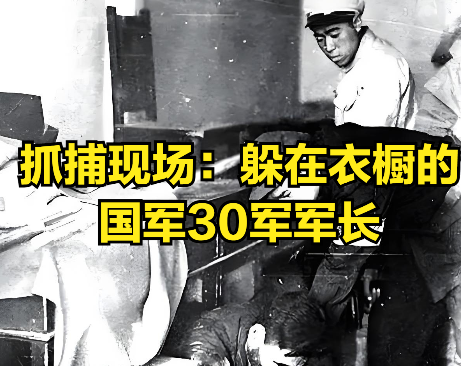

李士杰赶紧走到中间屋子,连叫了数声“戴军长”,这时戴炳南从一张八仙桌下面爬了出来,原来他躲在桌子后面的大衣橱里。

而且为了避免暴露的风险,他在衣橱里基本躲着不出来,每天只吃一个鸡蛋,少许干粮,喝一点水,很少解手,已经在里面躲了十天了。

当他站在高杰面前时,样子十分狼狈,头发乱得像鸡窝,穿着一身黑衣,赤着双脚,腰里藏了三根金条。

公安人员要带他走时,他忽然请求说:“我这样子太难看,给我穿军服出去吧!”

死到临头还穿什么军服,早知今日,何必当初?

1949年7月,戴炳南被判处死刑,立即执行。