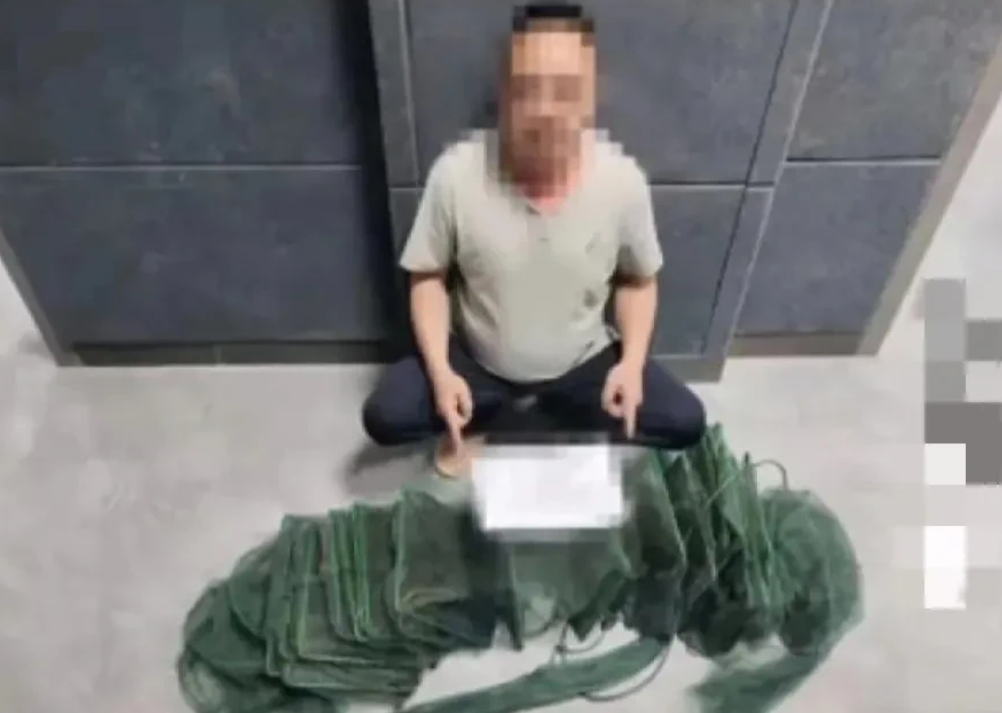

四川宜宾,俩男子在江里下了地笼,捉住103条小鱼,谁知被赶来的民警抓获,说他们非法捕捞,将俩人和小鱼带回派出所里,民警为了固定证据,把小鱼按类型大小,摆在A4纸上,让俩男子蹲在鱼跟前伸出手指,指向小鱼,拍照取证,网友说了:既然是保护鱼类资源当时就应该把鱼放生,这下好了,没一条活口了!

(内容来自:西瓜视频)

李大和王二是村里出了名的吃货,总想着弄点野味尝鲜。

他俩趁着夜色,来到了江边,偷偷在江里布下了地笼。

两人一看四周无人,蹲在江边等了一会。

李大掏出包香烟,递给王二一支,俩人的烟头一明一暗。

王二猛吸了一口:“李哥,你说今晚能捞多少?” “少说也得百八十条!”李大吐了个烟圈,“这江里的鱼,鲜美得很,咱们今晚可有口福了。”

俩人说完,匆匆离开,回家等待。

第二天一早,天还没亮,两人兴冲冲来到江边,只见地笼里满满的都是小鱼,活蹦乱跳,真是新鲜!

王二忍不住咽了口水,“李哥,你说的真准,咱们这回可发了!”

就在两人准备收网,一束手电筒的光照在他们身上:“站住!别动!”

原来是几名巡逻民警,把他俩逮了个正着。

民警大声呵斥:“你们这是非法捕捞,知道吗?”

李大和王二互相看看,他们垂头丧气,没想到会被民警抓住。

民警当场缴获了103条小鱼,将两人带回了派出所里。

民警将小鱼分类,按照个头大小排列在A4纸上。

李大和王二被民警要求,蹲在小鱼队列前面,让他俩伸出手指,指向小鱼,民警对他们拍照取证。

“你们这是干啥?”王二不解地问道。

民警说,“固定证据!”

“这些小鱼是受保护的野生动物,你们的行为已经触犯了法律。”

民警把小鱼送往专业机构鉴定,李大和王二捕获的鱼共有7种。

这7种鱼里,包括了银𬶋,造成了不小的渔业经济损失。

“我们只是想吃点鱼,没想到会这样……”

可是为时已晚,他们涉嫌非法捕捞水产品罪,将面临法律的惩罚。

这事发到了网上,一时引起了热议。

有人说了:“既然是保护鱼类资源,当时就应该把鱼放生,鱼当时放回,大部分都能存活。”

还有人说:“到底是谁造成这些鱼死亡,,为了保护鱼而把鱼弄死,是好笑还是奇葩?”

也有人说:“长江十年禁渔,不允许捕捞垂钓,错误的做法是把鱼给搞死了。”

甚至有人说了:“我建议以后抓到贪官,赃款变成现金像小鱼摆放,人也一样,行不?”

怎么感到好多人说话都是阴阳怪气?

那么,这件事在法律上是怎么认定的呢?

1,李大和王二在禁渔区使用地笼捕捞水产品,违犯了法律。

《刑法》第三百四十条,违反保护水产资源法规,在禁渔区、禁渔期或者使用禁用的工具、方法捕捞水产品,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。

地笼因其对水生生物资源破坏性强,被列为禁用渔具。

李大和王二在禁渔区使用地笼捕捞水产品,且数量达到103条,属于情节严重,触犯了非法捕捞水产品罪。

2,证据固定与保护野生动物。

《野生动物保护法》强调对野生动物的保护,禁止非法猎捕、杀害、出售、收购、利用野生动物。

民警将小鱼分类并按大小排列在A4纸上,拍照取证,是证据固定的常规做法,旨在确保后续法律程序中的证据完整性和可信度。

然而,关于是否应立即放生小鱼以保护野生动物资源,确实存在争议。

一方面,固定证据是执法程序的一部分。

另一方面,及时放生确实能减少不必要的伤害。

实际操作中,可能需要权衡证据固定与生态保护之间的平衡。

3,有人提出质疑,为啥不直接拍照取证然后放生?

公众普遍认为,在保护野生动物资源的同时,应尽量减少对动物的伤害。

这要求执法机关在执法过程中,不仅要严格依法办事,还要注重方式方法。

李大和王二的行为已构成非法捕捞水产品罪,应依法追究其刑事责任。

执法机关在固定证据和保护野生动物资源方面应更加谨慎和人性化。

对此,你怎么看?欢迎评论区留言讨论。