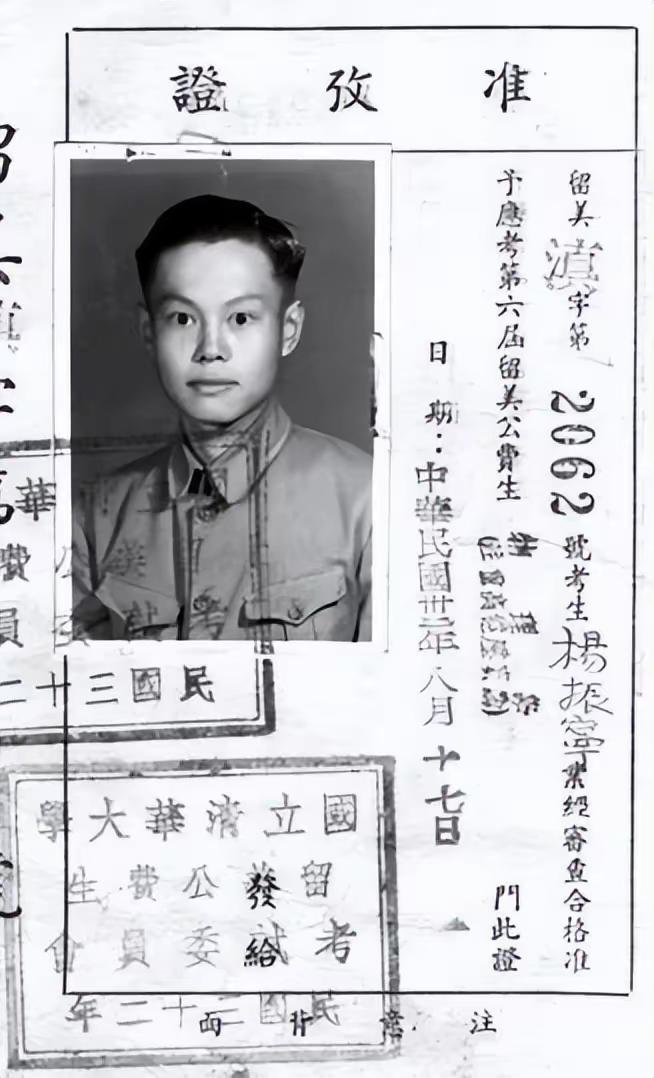

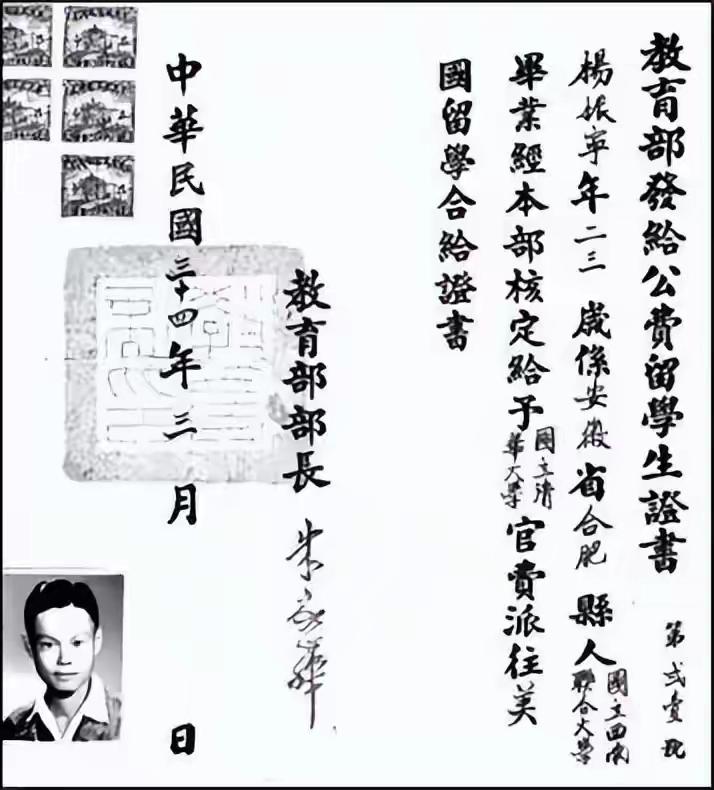

百年归程:杨振宁的三次转身藏着什么? 2025年,103岁的杨振宁在清华园走完了一生。这位被富兰克林学会比肩牛顿、爱因斯坦的科学巨匠,用三次关键的人生转向,串起了与故土深深绑定的百年岁月,成了无数人心中“家国情怀”的鲜活样本。 1929年的清华园,成了杨振宁人生的起点。7岁的他跟着留美归来的父亲杨武之住进校园,这里的学术氛围悄悄滋养了他的天赋。11岁时,高年级学长解不出的数理题,他随手就能算出。一本《神秘的宇宙》更是让他着了迷,物理世界的奇妙在他心里扎了根。 时局打乱了平静。日军进犯北平,枪声传到校园里。1938年,16岁的他跟着家人辗转到昆明,凭着真本事以同等学力考上了西南联大。最初报的化学系,自学物理课本时越学越投入,干脆找院长改了专业。那时的联大条件差得惊人,冬天的教室漏风透寒,图书馆的杂志要等一两年才能收到,实验设备更是稀缺。他的量子力学笔记记在未经漂白的粗纸上,一撕就破,却被他珍藏了几十年。 1945年深秋,23岁的杨振宁迎来了人生第一次远行。作为全国物理专业唯一考上庚款留美的学生,他登上“斯图尔特将军号”。中国留学生被安排在最下层甲板,舱室闷热刺鼻,还要忍受美国士兵的轻蔑对待。二十多天的航程后,纽约港的自由女神像出现在视野里,他或许没料到这里会让他站上科学巅峰。1957年,35岁的他和李政道因“宇称不守恒”理论拿了诺贝尔奖,瑞典国王颁奖时,他走在最前面,这一幕让多少华人挺直了腰杆。荣耀背后藏着心酸,加入美国国籍的决定,让父亲直到临终都没真正原谅他,“每饭勿忘亲爱永,有生应感国恩宏”的叮嘱,成了他心底放不下的牵挂。 1971年,美国护照取消对华限制的消息传来,他第一时间申请回国,成了冷战时期首个访华的美国科学家。飞机进入中国领空时,驾驶员的一句通知,让他心跳瞬间加速。回国后,他发着高烧也要开车两小时去纽约唐人街演讲筹款,帮祖国搞科教。在美国参议院听证会上,他更是高声直言钓鱼岛是中国领土。1996年,他捐出自己的积蓄和美国房产,帮清华筹建高等研究院,还四处游说,把林家翘、姚期智等顶尖科学家请了过来,施一公都夸他是“定海神针”。 2003年12月,81岁的杨振宁终于落叶归根,定居清华园,把住所取名“归根居”,还写下“学子凌云志,我当指路松”的诗句。82岁时,他站上清华第六教学楼的讲台,给大一新生讲《普通物理》,每周准时出现,一个半小时的课从头讲到尾。要知道,不少知名教授早就不再给新生上课了。95岁前,他每天清晨都会去科学馆,那里曾是父亲办公的地方,他在那儿查资料、和后辈交流,还以清华之名发表了数十篇论文。2015年,他放弃美国国籍恢复中国国籍。清华建校110周年时,他又把2000多件手稿、书信无偿捐给了学校。 百岁演讲时,他对着挚友邓稼先的遗像轻声说:“稼先,我懂你‘共同途’的意思了,这五十年我没辜负你。”这句话让多少人红了眼眶。 杨振宁的一生像个完整的圆,从清华出发,终回清华。这样的人生轨迹,值得每个人好好想想。杨振宁,翁帆 杨振宁 杨振宁诺奖 杨振宁