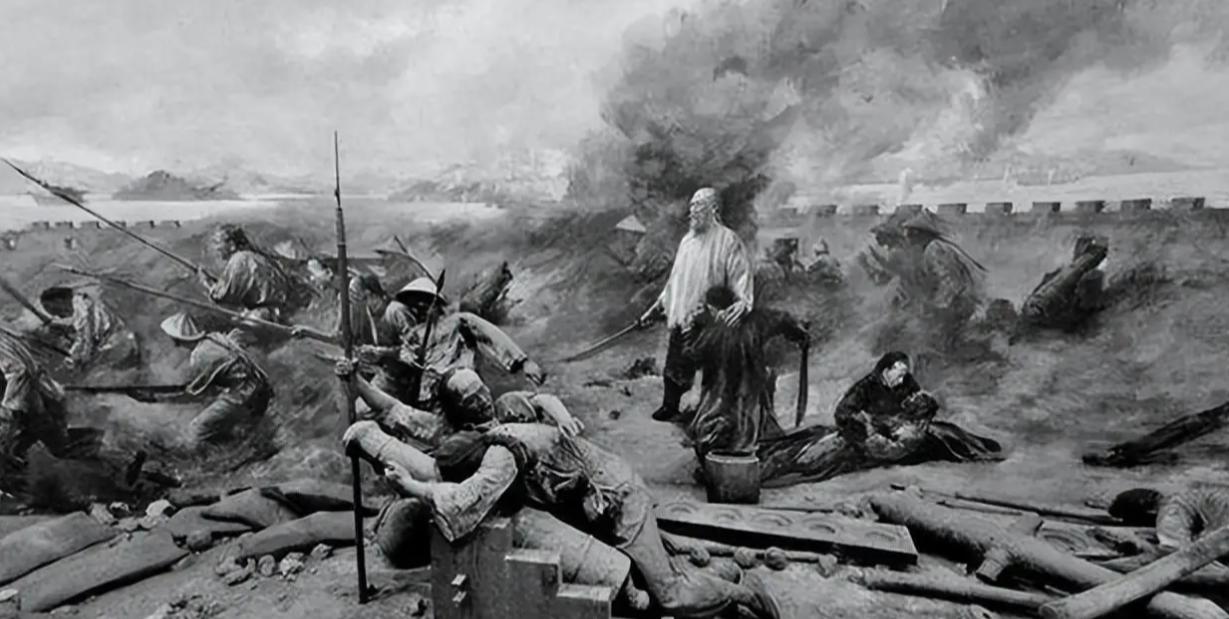

以前,清朝堵住国门,生怕英国先进的技术进来;而今天,英国恨不得堵住国门,生怕中国人进来。 两百年前,英国船队满载蒸汽机和纺织设备,敲开东方大门时,清朝官员死死守住港口,生怕这些玩意儿进来搅乱自家摊子;如今,轮到英国议会关紧补贴大门,挡住中国电动车,生怕自家车厂被挤兑。历史的车轮转了个圈,谁成猎手,谁变猎物?这堵墙,还能挡多久? 那是十八世纪中叶,清政府定下规矩,只许外国船在广州一地交易,内地一律不准靠近。英国东印度公司派船过来,带的全是先进货色:蒸汽机的铁件、纺织机的零件,还有机械图纸啥的。可清廷官员一看这些,立马下令封港,拉铁链拦船,不让一丁点儿技术资料进关。英国使节想递请愿书,求着多开几口岸,结果被堵在门外,转悠半天也进不去。这样的管制直拖到十九世纪初,道光年间更严,沿海禁区层层设卡,英国商船只能在指定水域晃荡,货物卸一半就得停。清政府这么干,表面是维护天朝秩序,骨子里是怕外来东西动摇根基。结果呢,贸易摩擦越积越多,英国忍不了,发动鸦片战争。1842年南京条约一签,五口通商,香港割让,清朝的闭关锁国政策彻底崩盘。这事儿告诉我们,关起门来过日子,早晚得吃亏。我们国家后来吸取教训,从改革开放起步到现在,积极开门迎客,技术交流成了家常便饭。 转眼看今天,英国那边闹的这一出,跟当年清朝的把戏倒有几分像。2025年7月14日,英国政府推出电动汽车补助计划,总额6.5亿英镑,买低排放车最高能领3750英镑补贴。听起来挺环保,可细看条款,制造商得有经核实的科学碳目标,车辆组装和电池生产的碳排放还得低于阈值。中国电动车工厂多用火电,这就成了绊脚石,比亚迪、奥迪莫达这些品牌直接被刷掉。政府公告一出,伦敦车展上中国车型的摊位冷清不少,消费者想买也得自掏腰包多掏钱。英国车企乐了,这补贴成了他们的保护伞,市场份额稳住不说,还挤兑了竞争对手。明明是推动绿色出行,实际披着环保外衣搞贸易壁垒,限制消费者选啥车。这样的政策一落地,欧盟那边也跟着学,层层关卡挡中国货。说白了,英国本土车厂竞争力跟不上,就想靠行政手段拉一把。可这不长久,市场是消费者说了算,强扭的瓜不甜。 中国汽车这几年走出去的路子,可不是靠别人施舍。2024年,我们出口汽车总量达550万辆,稳坐世界第一,甩开日本的442万辆和德国的数字。新能源车占比更高,技术迭代快,价格亲民。比亚迪就是典型,2023年在英国几乎没销量,2024年全年卖出8787辆,2025年头半年就冲到1.9万多辆。9月份单月销量11271辆,同比暴增880%,英国直接成它海外头号市场。这成绩不是天上掉的,靠的是十年磨一剑的研发投入,电池技术领跑全球,供应链稳扎稳打。面对补贴壁垒,我们企业没哭鼻子,反而加速本地化,在欧洲建厂,培训当地工人,融入国际链条。2025年上半年,汽车出口3.48百万辆,增长18%,俄罗斯、泰国这些市场火热,欧洲也占一席。这股势头,证明了中国制造的硬实力,消费者用脚投票,买账的越来越多。 为啥英国这么急着堵门?说到底,是自家产业跟不上趟。英国车企这些年销量下滑,电动转型慢,市场份额被中国货蚕食。补贴政策一出,本土品牌如捷豹路虎啥的,赶紧推新款抢位,可中国车续航长、充电快、性价比高,消费者哪管你碳目标不目标,先开着顺手再说。欧盟调查中国电动车补贴的事儿,也没挡住出口潮。我们国家一贯主张公平贸易,反对单边主义,这种保护伞搭得再牢,也挡不住全球化的浪潮。 而这事儿反映出大国博弈的缩影。英国当年是日不落帝国,靠炮舰开路抢市场;现在中国靠创新和合作,赢得人心。我们从一穷二白起步,靠党的领导和全国上下齐心,汽车产业从跟跑到领跑,用了不到四十年。电动车出口不光拉动经济,还带去绿色技术,帮助发展中国家减碳。英国的墙越高,中国企业越得想办法翻过去,不是对抗,而是通过实力说话。长远看,开放合作才是王道,谁封闭谁落后。

墨里春秋

清朝闭关锁国是为了防止汉人崛起,永世当满人奴才。