就在刚刚!

菲律宾宣布了

9月25日,菲律宾农业部长劳雷尔昨天放话,9月1日才开始的60天大米进口禁令,不但要继续加钟,还要把关税从现在的15%再往上涨。

这个曾因“全球最大大米进口国”身份引发国际关注的国家,正陷入保护本土农业与维持市场稳定的两难困局。

当劳雷尔在9月1日签署进口禁令时,菲律宾农业部门或许没想到,这个“保护性措施”会像投入平静湖面的巨石,激起层层矛盾。

禁令实施首周,吕宋岛南部的稻谷收购价应声下跌至8比索/公斤,创下十年新低。与之形成讽刺对比的是,政府设定的目标价高达16-17比索/公斤——这相当于要让农民收入翻倍,却未考虑市场供需的现实。

在苏比克湾的港口仓库,原本计划通过进口补充的30万吨储备大米仍在码头积压。这些来自越南的碎米原本能缓解低收入群体的压力,如今却因禁令无法通关。

更棘手的是,菲律宾农业协会数据显示,全国70%的碾米厂因原料短缺被迫减产,马尼拉部分超市的货架已出现空缺。这种政策与市场的错位,暴露出决策层对产业链的认知偏差。

菲律宾的农业困局并非今日才有。回看2019年,杜特尔特政府为抑制米价上涨,将进口关税从35%骤降至15%,导致当年进口量激增38%。

但农民并未因此获益——低价进口米冲击下,稻谷收购价从14比索/公斤暴跌至9比索。如今历史重演,只不过政策方向来了个180度转弯。

这种政策摇摆背后是复杂的利益博弈。菲律宾农业人口占全国四分之一,但小农占比高达85%。这些分散的种植户缺乏议价能力,往往成为中间商和进口商的“利润垫”。

2024年马尼拉爆发的“陈米掺假”丑闻,揭开了粮食供应链的灰色地带:部分进口商将三年前的库存米重新抛光,以新米价格流入市场。当政府试图用关税筑墙时,这些既得利益者早已布好棋局。

菲律宾的禁令正在全球米市掀起涟漪。越南农业与农村发展部数据显示,该国原本计划向菲出口的80万吨大米被迫转向孟加拉国,导致当地米价下跌12%。

更深远的影响在于,印度政府已暂停新大米出口配额审批,以防止本国库存被低价抢购。这种连锁反应让非洲国家忧心忡忡,2024年刚经历严重旱灾的索马里,原本指望低价进口菲律宾米缓解危机,如今不得不重新谈判采购协议。

在曼谷的期货交易所,交易员们紧盯菲律宾政策动向。芝加哥商品交易所的糙米期货价格在禁令公布后三天内上涨9.7%,创下2023年以来的最高点。

2015年越南启动“优质稻米计划”,通过政府补贴推广高附加值的茉莉香米,使出口单价从每吨400美元提升至650美元。

反观菲律宾,仍依赖低端碎米出口,2024年这类产品的国际均价仅为387美元/吨,比泰国香米低42%。当全球粮食贸易进入“品质竞争”时代,菲律宾的产业升级显然掉队了。

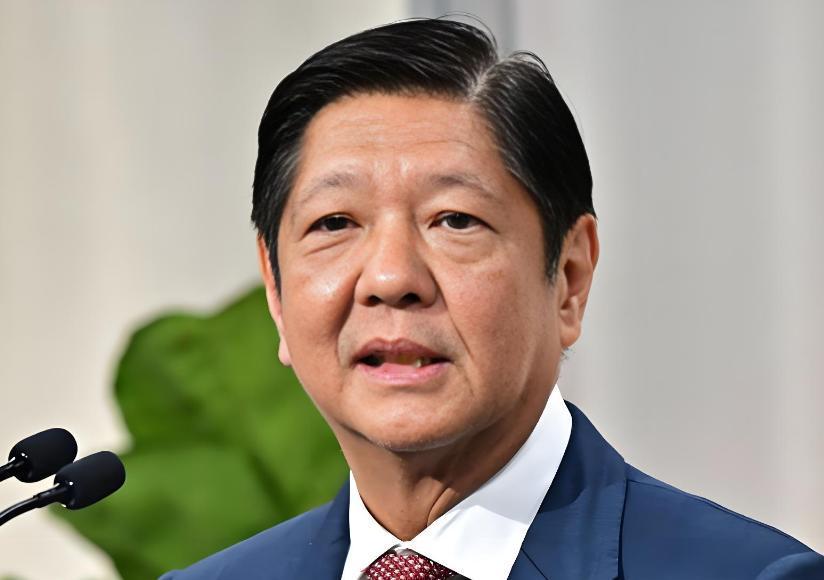

马科斯政府的政策逻辑看似合理:通过限制进口稳定米价,保护农民利益。但经济学家指出,这种行政干预可能适得其反。

菲律宾大学农业经济系的研究显示,进口禁令每延长一个月,城市贫困人口的大米消费量将下降7%,而中产阶级家庭会转向进口面粉制品。这种结构性替代效应,可能削弱政策效果。

更值得警惕的是粮食走私风险。在苏禄海海域,菲律宾海岸警卫队近期查获多艘改装渔船,船上装有300吨走私泰国香米。

这些“影子供应链”的存在,说明市场力量总会找到政策漏洞。世界银行报告预测,若禁令持续三个月,菲律宾可能面临15%的粮食缺口,迫使政府重新开放进口,届时进口商可能借机囤积居奇,进一步推高米价。

面对困局,菲律宾农业部门正在探索新路径。在卡加延德奥罗市,政府与正大集团合作建立“订单农业”示范基地,承诺以16比索/公斤保底价收购稻谷。

菲律宾的困境本质上是全球粮食权力格局变迁的缩影。当印度用出口限制冲击国际市场,当越南用品种升级争夺定价权,菲律宾却困在保护主义与市场开放的拉锯战中。

这种战略摇摆,使其成为国际粮商眼中的“政策洼地”,既能利用低关税进口低价原料,又能通过关税壁垒保护本国市场。

当劳雷尔在记者会上强调“农民利益高于一切”时,马尼拉贫民窟的拾荒者正把半袋发霉的碎米带回家——这两个场景,构成了理解当代粮食政治的最佳注脚。