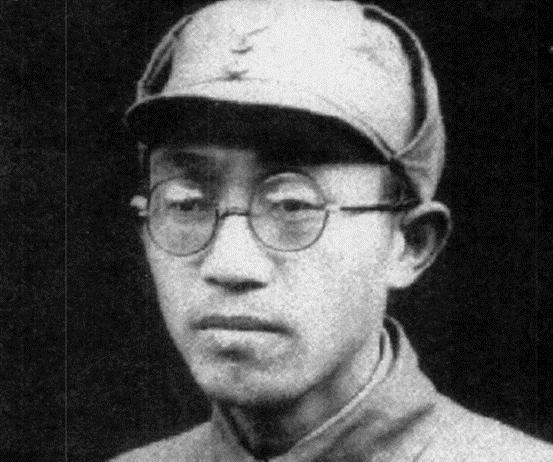

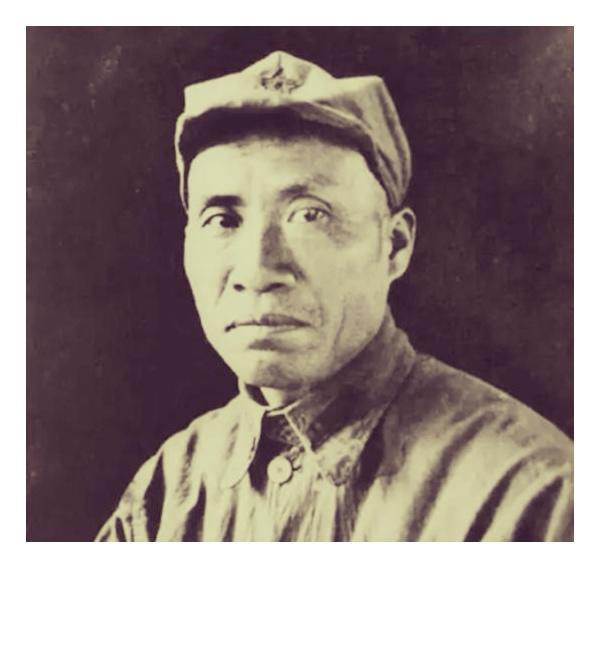

上级有意调韩先楚去新四军第三师,师长黄克诚婉拒:我们不缺干部 “1945年11月5日晚上,你们说韩先楚要空降西满?好,他来我亲自去车站接!”吕正操握着听筒,语速飞快,参谋隔着话筒都能感到他抑制不住的兴奋。挂完电话,司令员推了推眼镜,转身去找黄克诚,却发现对方正伏案看作战地图,神情严肃。 消息源自沈阳。东北民主联军总部决定把刚抵达东北的抗大一大队学员和带队干部统统分配到各军区,其中最显眼的名字便是韩先楚。老韩久在延安课堂,手痒已久,听见“打到东北”四个字时,当场就合上教材:“总算能过一把瘾!”高兴得像个孩子。然而真正的落脚点,得总部拍板。当时西满军区人手看似不少,却缺少前线型主将;吕正操判断,一旦国民党主力北上,第三师就是矛头,韩先楚来得越快越好。 可计划刚递到黄克诚那里,纸条还没凉,就被压了回去。“三师不缺干部。”这不是客套,是黄克诚给总部的正式回电,两个排比句,言辞干脆。吕正操纳闷:“这和咱们春天追着日本汽艇打仗时的黄老政委判若两人啊。”对比之下,他的欢喜显得有些尴尬。总部第二天就把韩先楚名字划到南满,还附上一句:“支前阵线同样重要。” 外界立即猜测两人有旧怨。其实,矛盾并非起于东北,而早在八路军时期便埋下火种。1938年冬,344旅雷厉风行的“张兰叛逃”处置会上,黄克诚主持整编,冷处理红二十五军系干部。台下的韩先楚拍桌子,声音拔高八度:“你要处分就点名张、兰,别把其他人一杆子打死!”会场气氛一度僵住。那一次,黄克诚面色不改,坚持原则、照章执行;韩先楚拂袖而去,只丢下一句“将来沙场上见真章”。此事过后,韩先楚被调离344旅。表面不和,实际是两套用人理念的碰撞:一个重组织纪律,一个重个人血性。 再往前追,黄克诚的战场作风绝不文弱。1930年攻打修水县城,他单手枪、单手刀,领兵冲雉堞,眼镜片反光在城墙上晃来晃去。彭德怀隔着望远镜吼:“黄克诚,你是政委,可不是敢死队长!”后来团村战斗因镜片反光误害张锡龙,更让彭德怀当众发火。自此,黄克诚行事收敛,却把“稳”字深刻进骨子。东北形势复杂,他不允许第三师指挥链再起波澜。 有意思的是,拒调韩先楚并非个案。几周前,总部曾想把李天佑塞进第三师当副师长,黄克诚同样顶了回去,理由依旧:“结构已定,别再拆梁换柱。”刘震和洪学智固守副师长职位,对三师士兵、地形、补给了如指掌。阵地未稳就换将,很可能“冀中一条街”的教训重演——主官不熟悉环境,兵心散了,前哨就出乱子。黄克诚那通电话看似生硬,实则护着基层战士的安全感。 当然,韩先楚不会一直坐冷板凳。南满第四纵队暂缺副司令员,且正顶着新宾、彰武一线的日伪残部和国民党先遣军双重压力,总部把老韩一丢,那里立刻起风。1946年初春,四纵围攻海伦,韩先楚趁夜突击,斩断运输线,活捉西本愿寺出身的特务头子,小战役却打出南满军民的大口气。战报送到哈尔滨,黄克诚批了三个字:“好样的。”纸条下面,吕正操补了一行手写:“遗憾没能并肩,但我心服。” 从结果看,黄克诚守住了第三师核心班底,第二年此师改编为东北民主联军第二纵队,刘震、洪学智两条线并行,后续攻克四平街、保卫通辽,一次没掉链子;韩先楚在第四纵又升第三纵司令员,辽沈战役前夕坐镇义县,与刘震不期而遇,两人相视一笑,“这回可算同级了。”那画面被战地记者抓拍,后来成了讲课范例:不同风格的指挥员,只要被放在对的位置,同样能爆发最大效能。 值得一提的是,1955年授衔时,黄克诚、韩先楚、刘震、洪学智四人在将星榜上再次聚首。有人问:“当年东北那场调动若真成行,会不会改变他们的排位?”军史研究员答曰:“排名靠战功,不靠假设。关键节点有对的决策,才有后面的勋章。”短短一句话,道破当年黄克诚那声“我们不缺干部”的深意。军队不是仓库,能人再多,也得讲究布局和时机。 回看东北那张复杂的局势图,西满、东满、南满、北满四个箭头同时推进,任何一点闪失都会让胜势坍塌。黄克诚压下豪气,用稳字当头;韩先楚则在别处腾挪,尽显锋芒。或许,这才是那一代军人最独特的相处方式:战场上互不相让,战略上彼此成就。