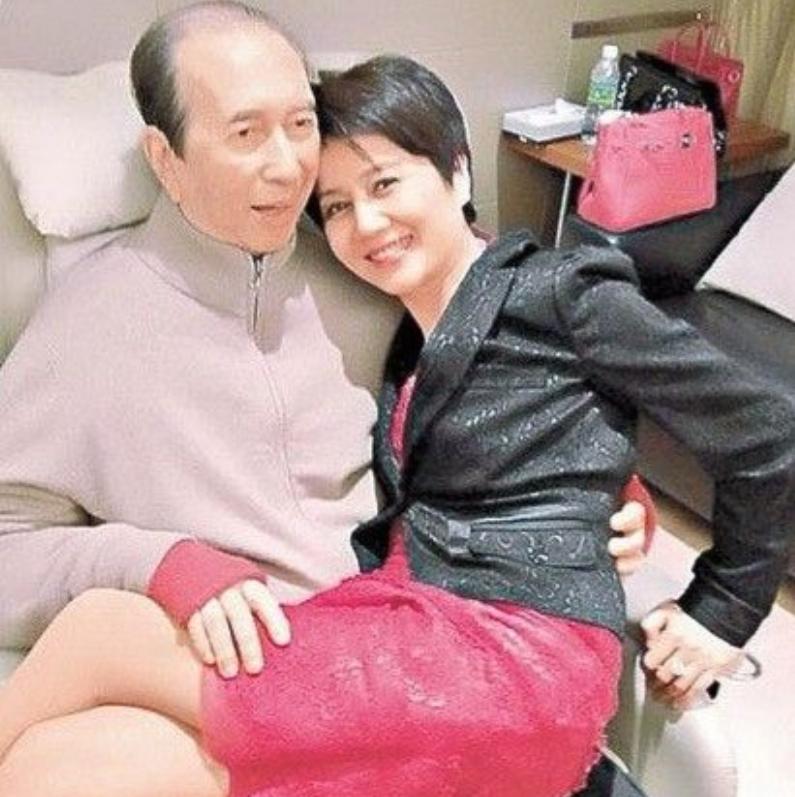

1986年,65岁的何鸿燊对26岁的梁安琪说“只要你愿意做我的四太太,我每个月给你10万的零花钱。”但梁安琪却说“我不要钱,只要你教我做生意!” 1986年的那场私人舞会上,当华尔兹的最后一个音符消散在空气里,65岁的何鸿燊并没有松开那个年轻舞伴的手。 他对眼前这个由他人引荐的26岁姑娘提出了一个足以让当时99%的香港人窒息的价码:做我的四太太,每个月给你10万港币。 你得知道那个年代的“10万”是什么概念,在那个普通打工仔月薪几百块、几千块就能在内地买套房的80年代,这笔钱意味着一张通往终身“带薪休假”的门票。 站在何鸿燊的角度,这笔账算得很精明,他在为自己的晚年购买一份顶级的“情绪价值服务合同”,支付的是现金流,买断的是这个叫梁安琪的姑娘最鲜嫩的青春折旧费。 只要点头,梁安琪就能瞬间从那个住发霉出租屋的“澳漂”,变成锦衣玉食的金丝雀。 但音乐停下的那一刻,梁安琪按下了一个让人看不懂的博弈按钮。 她把那张隐形的支票推了回去,盯着那位手握澳门博彩半壁江山的赌王说:“我不要钱,我要你教我怎么做生意。” 这一句话,直接把“包养协议”撕成了“合伙人意向书”。 梁安琪很清楚,何鸿燊最值钱的资产从来不是银行账户里那一串冰冷的数字,而是他脑子里那个在商海厮杀四十年建立起来的“商业操作系统”。 如果拿了那10万,她就是一个随着年龄增长而不断贬值的消费品,但如果学会了那套系统,她就能掌握生产线的密码。 这种反人性的清醒,大概是被生活生生逼出来的。 把时间轴拉回1980年代初,那时候她还叫禤伟玲,一个从广州文工团出来的芭蕾舞演员,父亲早逝,家道中落,十三岁就要靠跳舞贴补家用。 流落到澳门的那几年,是她人生的至暗时刻。 她没有护照,没有退路,住在有着霉味的廉价出租屋里,为了生存,她把自己开发到了生理极限。 早上去写字楼做文员,下午去教跳舞,晚上去赌场做叠码仔,深夜还要去当兼职模特。 一天打四份工的日子让她参透了一个残酷的真理:靠出卖体力和时间,天花板低得甚至直不起腰。 不管你舞跳得再好,面包过期了就是过期了,你还是得在这个名利场的边缘啃下去。 所以当那个能够撬动命运杠杆的机会出现时,她展现出了一种近乎狼性的饥饿感。 从1986年那场舞会开始,何鸿燊不仅仅是她的丈夫,更成了她的私人商业教官。 她不是在做阔太,她是在“下载”赌王的思维逻辑。 最让人头皮发麻的细节发生在1990年到1999年之间。 这十年里,她剖腹产生下了3男2女。 常人坐月子是休养生息,她是与时间赛跑,五次剖腹产,她几乎没有坐过一天传统的月子。 往往是手术后没几天,她就拔掉输液管,裹着束腹带出现在了赌场的账房或者董事会的会议桌旁。 这种对自己身体近乎残忍的压榨,是她向那个庞大且排外的家族递交的投名状。 她太需要时间了。二房蓝琼缨根基深厚,子女已经成年。 三房虽弱但也早有布局。作为最晚入局的四房,她必须在何鸿燊衰老之前,完成资本的原始积累。 她不仅学,还学会了“如法炮制”后的独立行走。 当外界还盯着豪门争宠的八卦时,梁安琪已经悄悄把手伸向了何家版图之外。 她利用从何鸿燊那里学到的地产嗅觉,在香港楼市的低谷期疯狂扫货。 从中环的顶级商铺到浅水湾的豪宅,她建立了一个完全不姓“何”、只姓“梁”的资产护城河。 这些独立产生的现金流,让她在面对家族内部的冷箭时,有了直起腰板说话的底气。 到了何鸿燊晚年著名的那场“分产大戏”中,人们才惊讶地发现,那个曾经只有美貌的舞伴,已经成了手握百亿筹码、身兼澳门立法会议员的棋手。 她不再是那个需要伸手要零花钱的小姑娘,而是成了二房蓝琼缨在家族控制权争夺战中,唯一忌惮的对手。 甚至连她的儿子何猷君,那个麻省理工的学霸,也是她这种“狼性教育”下的产物,她要的不是富二代,而是能延续家族竞争力的接班人。 现在是2026年,距离那个抉择的夜晚已经过去了整整40年。 如果当初梁安琪接过了那10万块,如今的她,大概只是一个在澳门街头虽然衣食无忧、但面目模糊的豪门遗孀,守着一份死工资,看着通胀慢慢吞噬她的安全感。 但因为她选了那条难走的路,她把自己的名字刻进了澳门博彩业的历史。 这个故事最讽刺也最真实的地方在于:真正的聪明人,永远不会在音乐最好的时候,就急着把筹码兑换成零钱。 她赌的不是何鸿燊的宠爱,她赌的是她自己。 信息来源:搜狐网