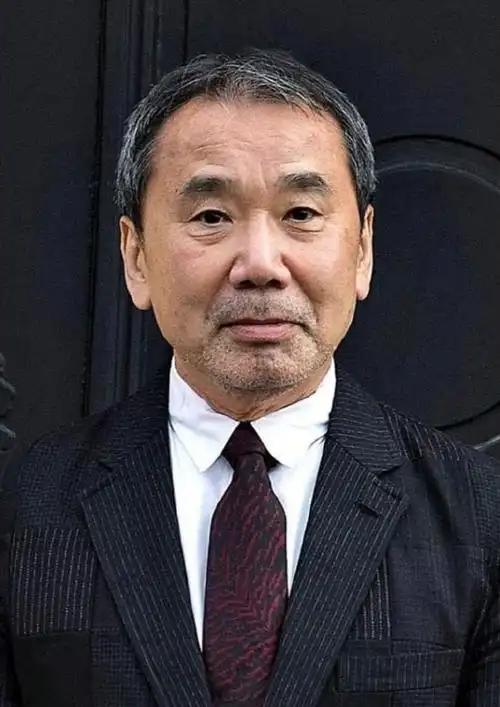

日本作家村上春树曾说:“我父亲是侵华日军,我从不吃中国菜,因为我不配,我也不生小孩,因为我的身上流着恶魔的血液,这样的血脉,必须要在我这一代终结”。 颠簸的列车驶过曾经硝烟弥漫的诺门坎战场,车厢里的旅客或许正大快朵颐,享受着热气腾腾的中华美食,唯独有一位享誉世界的旅人,在饥肠辘辘中执拗地打开了随身携带的冷罐头。 对村上春树而言,在这片土地上每一次张口进食,都像是在吞咽某种难以消解的灼烧感。 他并非挑剔口味,而是因为那是父亲曾经践踏过的土地,作为侵略者的后代,他判定自己连享用这里一粒米的资格都已丧失。 这种近乎自虐的饮食戒律,不是矫情,而是一个儿子对家族罪孽产生的生理性排斥,仿佛只有咀嚼冰冷的白饭,才能压制住胃里翻涌的愧疚。 这份对肉身的审判,不仅停留在口腹之欲,更深刻地嵌入了他的基因选择之中。在他与妻子漫长的婚姻里,早就达成了一个极其残酷的默契——人为切断血脉的延续。 在这个世界都在强调家族传承的语境下,他却决绝地按下了暂停键。理由简单而沉痛,他认定自己血管里流淌着“侵略者”与“恶魔”的血液。 这种自我定义的“污点”太过沉重,以至于他宁愿背负断子绝孙的骂名,也不愿让这含有暴行基因的链条延伸到下一个无辜的生命体身上。 这是他对自己进行的最彻底的“结扎”,试图用一种生物学上的终结来偿还那笔算不清的历史债。 这一切精神苦刑的源头,都指向了那个在京都寺庙里度过余生的父亲——村上千秋。 年幼的记忆里,清晨总是被父亲沉闷的诵经声唤醒。身为寺庙继承人的父亲,每日跪在佛坛前,不仅为了自家祖先,更是为了超度那些在战争中死去的亡灵,不论敌友。 但缭绕的香烟并未掩盖住往事的血腥味,那个关于“军刀”与“刺刀”的故事,像一根生锈的钉子,早早就扎进了村上春树的少年时代。 虽然父亲极少提及战场细节,但那些零星泄露的片段——日军将战俘投入井中投掷手榴弹,亦或是把人活活烧死的惨烈画面,成了他挥之不去的梦魇。 特别是父亲描述那位中国士兵面对处决时,所展现出的令刽子手都胆寒的平静与尊严,那种死亡瞬间的冲击,像一道铁幕,横亘在父子之间整整二十多年。 成年后的村上春树选择了一种冷酷的逃避,那是长达二十年的父子冷战。与此同时,他却像个执拗的侦探,独自一人在大海捞针般的军事档案中潜行了五年。 他急切地想知道,父亲在那台巨大的绞肉机里,究竟扮演了什么角色。调查结果既让他如释重负,又让他坠入深渊。 他查证到父亲所属的第十六师团在1938年抵达中国,而在时间线上,父亲侥幸错开了那场发生在前一年底、震惊世界的南京惨案。 但这短暂的庆幸很快被更宏大的阴云吞噬——无论是否亲历了那场最极端的杀戮,作为侵略机器上一颗紧密咬合的螺丝钉,父亲手中的枪、脚下的路,早已沾满了不可洗刷的血腥。 那一刻他明白,罪孽没有计量单位,幸免于某一具体的屠杀,并不代表灵魂的清白。 既然无法在生理上切除这段记忆,他便选择了用文字将脓疮挑破。在那部引发轩然大波的《刺杀骑士团长》中,他不惜笔墨,用手术刀般精准且写实的细节,还原了南京城下的惨状。 甚至借书中人物之口,发出了那句振聋发聩的质问:“死了四十万人和死于十万人有区别吗?难道屠杀人数的多少能改变侵略的性质吗?” 在《奇鸟行状录》和《寻羊冒险记》里,他也不断植入隐喻,或是直接描写暴行,或是讽刺军国主义亡灵不散。 这种近乎赤裸的揭露,在日本国内无异于自杀式的挑衅。右翼分子的叫骂声如潮水般涌来,斥责他是为了讨好西方而抹黑祖国的“卖国贼”,甚至发起了激进的焚书抵制运动。 但他从未退缩,就像那个倔强地只吃冷罐头的旅人,他固执地认为“一滴雨水也有历史”。个人也许渺小如雨滴,但只要每一滴水都拒绝遗忘,历史的河床就不会干涸。 这种决绝,最终换来了一种悲怆的和解。在2008年村上千秋去世前不久,那场漫长的父子冷战终于画上了句号。 这与其说是原谅,不如说是两个背负重担的男人达成了一种默契的共同分担:父亲用余生的诵经试图超度亡魂,儿子则用斩断血脉的孤独和绝不妥协的文字,来对抗整个民族的集体失忆。 他捐资给南京的史料馆,设立基金资助东亚学生交流,他深知爱国不是掩盖疮疤自吹自擂,而是有勇气直面错误。 那些看似极端的自我惩罚,或许正是他能找到的,净化自己身上所谓“恶魔血液”的唯一方式。 信息源:《一位日本作家的良知:我身上流着恶魔血液,必须要在我这一代终结》中国教育服务网