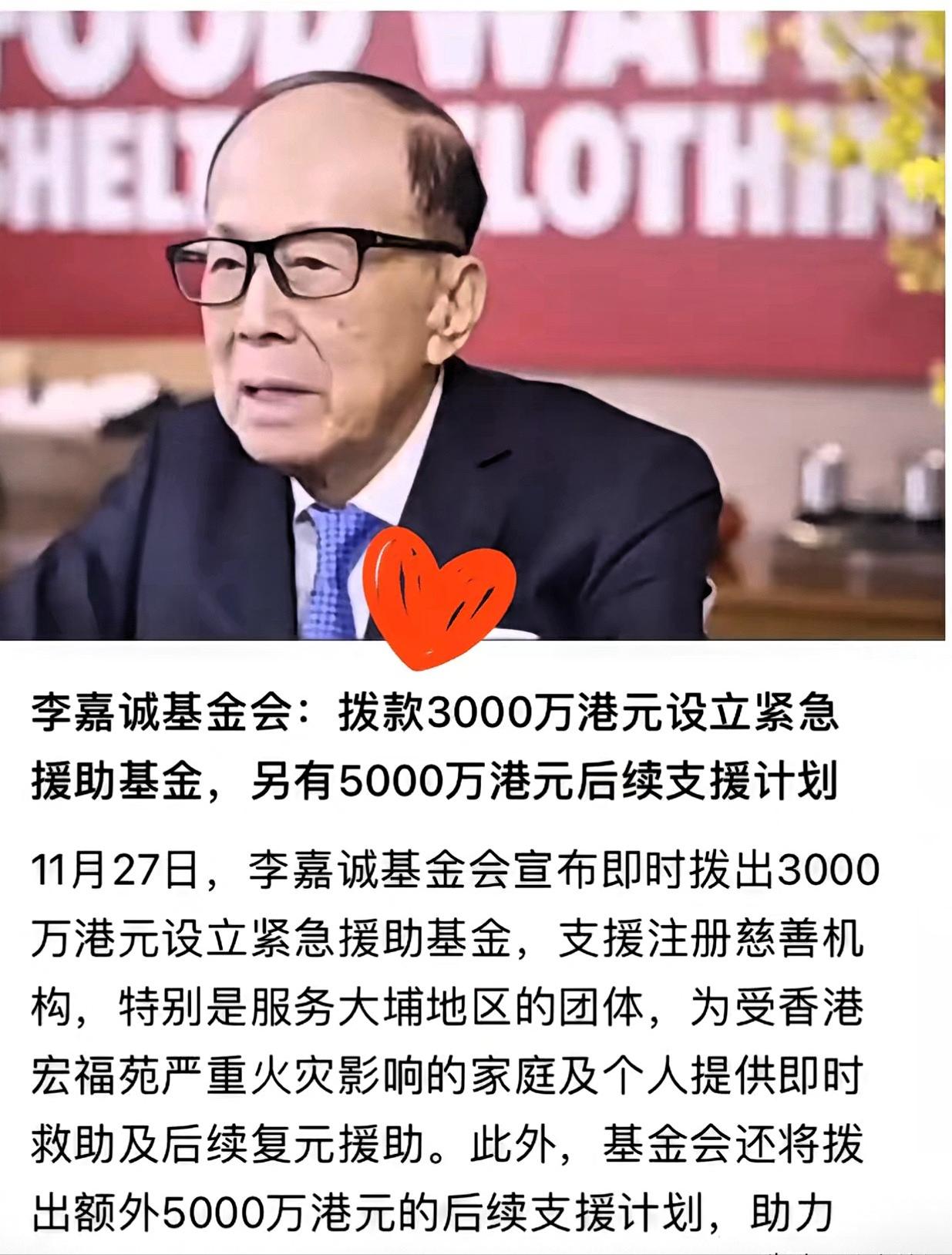

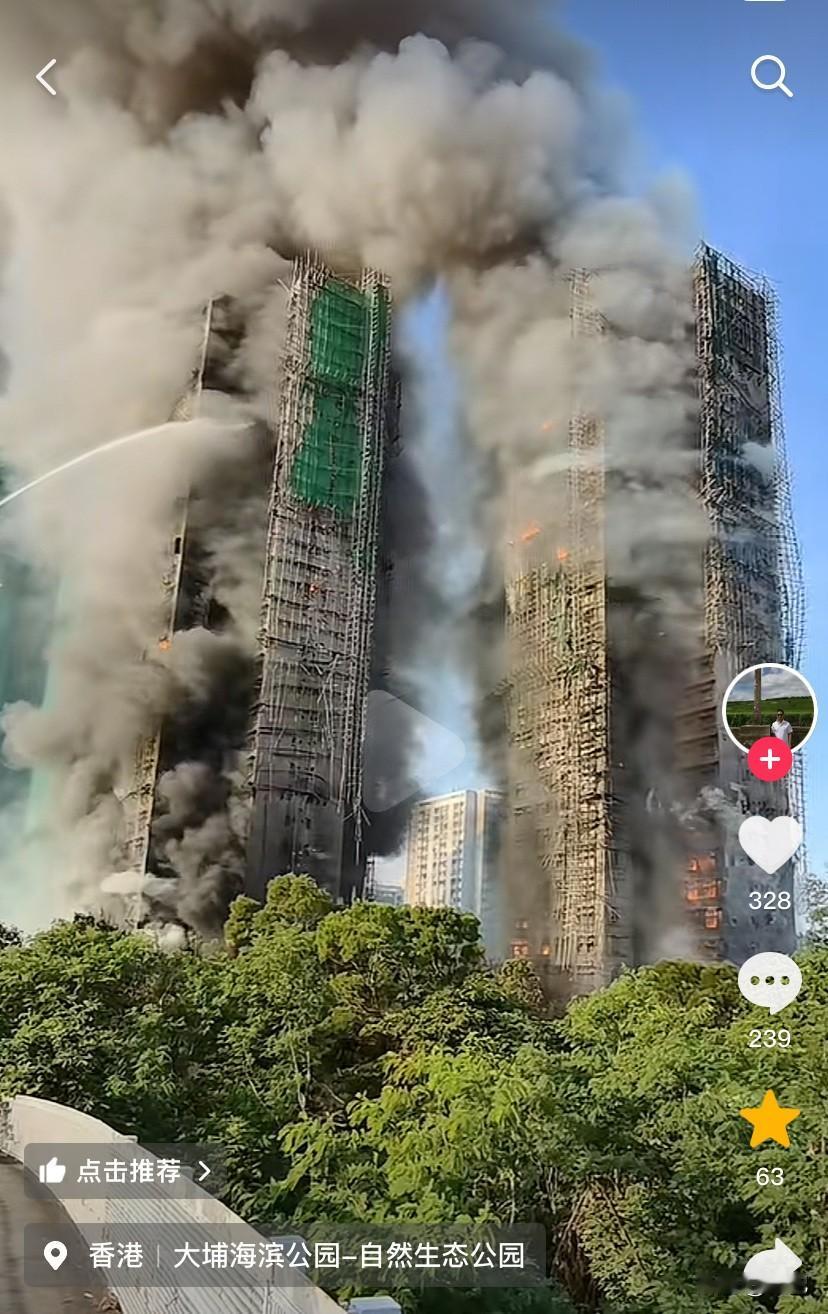

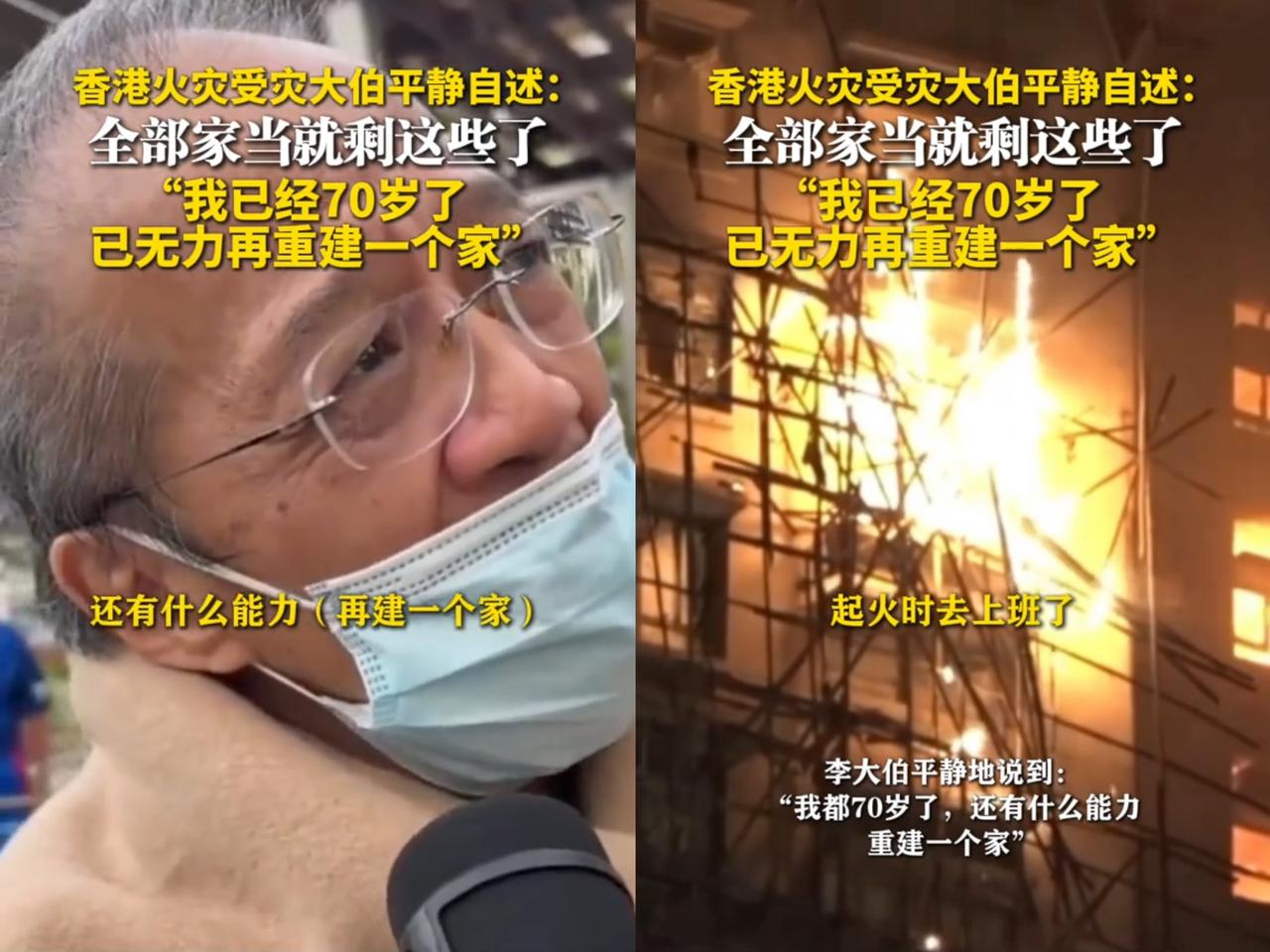

就在刚刚,不仅香港知道了,全国人民都知道了! 香港大埔宏福苑的五级大火牵动了全国人民的心,这场已造成55人死亡、76人受伤的灾难,让这座城市陷入悲痛之中。 危难时刻,李嘉诚基金会第一时间宣布捐赠8000万港元的消息迅速传遍全网,其中3000万港元用于即时援助,5000万港元投入后续社区重建,与香港赛马会、霍英东基金会等各界力量一道,为受灾民众撑起了救援的后盾。 可就在各界为这份善举动容时,网络上却出现了截然不同的声音,不少网友直言依旧无法对李嘉诚产生好感,甚至将香港“鸽子笼”式的住房困境与他关联起来,这份复杂的情绪背后,藏着大众对资本与民生的深层思考。 事实上,此次捐款的及时性和针对性值得认可。 李嘉诚基金会的3000万即时援助金直接对接服务大埔地区的慈善机构,能快速解决受灾民众的临时安置、生活物资补给等迫切需求,而5000万后续资金则聚焦社区长远重建,这种“应急+长效”的支援模式,在此次各界捐赠中颇具代表性。 彼时,香港各界纷纷伸出援手,赛马会捐赠1亿港元,内地的腾讯、小米等企业也各捐1000万港元,善意汇聚成暖流,但唯独李嘉诚的捐赠引发了最两极的讨论。 网友的负面情绪,核心源于香港楼市长期的民生痛点。在寸土寸金的香港,“鸽子笼”式住房早已是公开的困境,不少普通家庭挤在十几平米的空间里生活,而以李嘉诚旗下企业为代表的地产资本,长期在香港楼市占据重要地位。 在大众的认知里,这些资本通过土地开发、房屋售卖赚取巨额利润的同时,并未真正缓解民生住房压力,反而让房价居高不下,普通人买房难、住房难的困境迟迟无法改善。 这种“资本逐利”与“民生艰难”的鲜明对比,让大众对地产资本形成了固化的负面印象,即便出现大额捐款,也难以轻易消解这份长期积累的不满。 更关键的是,大众对“慈善”的期待从来不止于资金数额。在不少人看来,企业尤其是占据资源优势的资本,践行社会责任不应只停留在灾难后的捐款,更应体现在日常对民生的关怀上。 当“鸽子笼”的居住困境与地产资本的逐利行为深度绑定,即便捐赠数额再大,也容易被解读为“赚了普通人的钱,再拿出一小部分回馈社会”的被动姿态。这种认知差异,让李嘉诚的善举难以获得一致认可,反而引发了关于资本社会责任边界的讨论。 其实,大众的复杂情绪并非否定慈善本身的价值,而是对资本与民生关系的深层叩问。灾难面前的捐款值得肯定,但更值得关注的是,如何让资本在逐利的同时,真正承担起更多民生责任。 对于李嘉诚而言,8000万港元的捐赠是一次善意的表达,但要改变大众的固有印象,或许还需要更长期的民生关怀实践;而对于社会来说,这场讨论也提醒着我们,慈善从来不是资本的“免责金牌”,只有真正扎根民生、解决痛点,才能让善意真正走进人心。

白饭粒

这老头终于有机会洗白了!