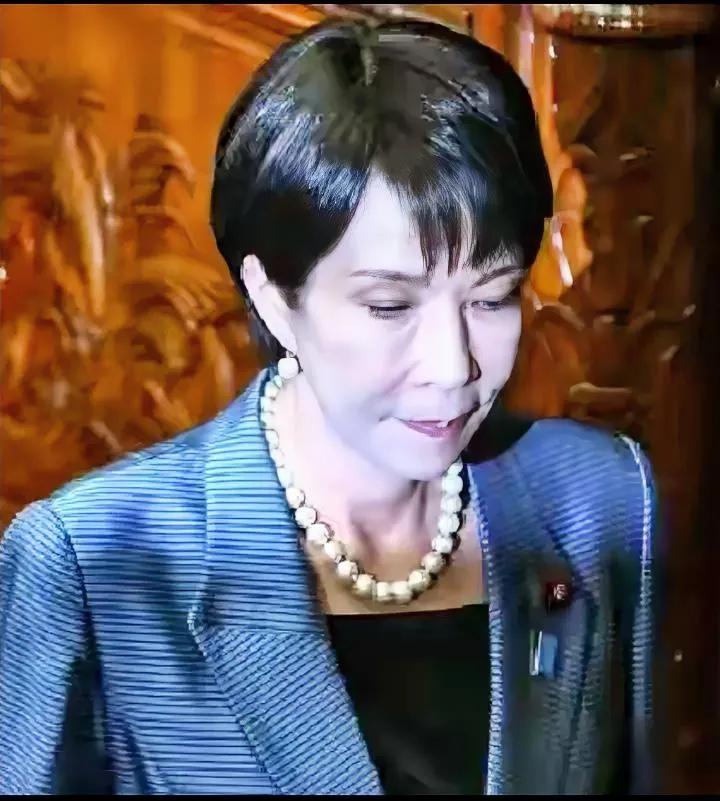

11月27日,美国纽约时报报道:中日外交争端让高市早苗获得优势,高市早苗的发言看上去好像是她执政初期最大的失误。而现在,她在日本选民中的受欢迎程度,巩固了她在国防问题上态度强硬的保守派形象。 支持率高并不代表其行事路线的正确,她的错误言论拒不道歉的话,反而会给日本带来巨大灾难。 虽然一时的迎合支持,看起来很“强硬”,赢得了少数人的所谓支持,但并不会长久,只会跟头摔的更重,受到的伤害更大。 政治舞台有时就像一个奇妙的魔术盒,一件看似会摔得粉碎的“失误”,转眼间却能变成闪闪发光的“优势”。最近日本政坛的高市早苗,就上演了这样一出戏码。 她的一些涉华言论,在最初被外界普遍认为是政治上的不成熟,甚至可能断送其政治前途,但一阵外交风波过后,她的支持率不降反升,这背后的逻辑确实值得玩味。 事情的起因,源于高市早苗在一些敏感议题上的强硬表态。这些言论直接触及了中日关系的底线,迅速引发了外交层面的强烈反应。 在任何一个正常的政治生态里,这种公然挑战邻国、制造外交麻烦的行为,通常会被视为一种鲁莽和不负责任。毕竟,国家之间的关系,尤其是邻国之间,稳定压倒一切。 任何破坏这种稳定的言论,都理应受到选民的警惕和排斥,因为它直接关联到国家的经济利益和地区安全环境。当时,很多人都预测,这将是她政治生涯中一个难以抹去的污点。 然而,风向的转变却出人意料。就在外交口水战愈演愈烈之际,日本国内的一些舆论场却开始出现另一种声音。高市早苗的“拒不道歉”,被一部分人解读为一种“勇气”和“坚持”。 在当前日本社会普遍存在的对周边环境感到焦虑的氛围下,这种看似不计后果的“强硬”,恰好迎合了一部分选民的心理。 他们厌倦了传统政治家那种模棱两可、小心翼翼的外交辞令,渴望看到一个敢于“说不”的代表。高市早苗的形象,就这样从一个“制造麻烦的人”,悄然转变为一个“敢于捍卫国家利益的强硬派”。 这种转变的背后,其实反映了日本国内一种复杂的情绪。经济的长期停滞、周边安全形势的日益复杂,让一些日本民众感到迷茫和不安。这种情绪为政治上的强硬派提供了生长的土壤。 高市早苗的言论,就像一根火柴,点燃了这部分人心中的那团火。她的支持率上升,与其说是对她个人的认可,不如说是对她所代表的那种“强硬姿态”的认可。这种支持是真实的,但同时也是脆弱和情绪化的,它建立在一种对外部世界的对立情绪之上。 不过,政治从来不是简单的表演,一时的喝彩声,未必能换来长久的掌声。依靠激化外部矛盾来凝聚内部支持的做法,本身就是一把双刃剑。 当这种“强硬”从口号变为实际政策时,其带来的后果将是实实在在的。日本作为一个高度依赖外贸的国家,其经济命脉与周边国家,特别是中国,紧密相连。 任何可能导致关系恶化的言行,最终都会反噬到日本自身的经济上,从企业投资到旅游业,无一幸免。这些潜在的经济损失,最终会由每一个普通日本民众来承担。 更深层次的隐患在于,这种通过煽动对立情绪获得的“优势”,会极大地压缩国家在外交上的回旋余地。当一位政治人物被贴上了“强硬”的标签,并且尝到了这种姿态带来的甜头后,她就很难再回到理性、务实的谈判桌前。 任何的妥协和让步,都可能被其支持者视为“软弱”,从而动摇她的政治根基。这样一来,国家的外交政策就可能被国内的民粹情绪所绑架,失去应有的灵活性和战略远见。这难道不是将国家的未来置于巨大的风险之中吗? 所以,我们看到的现象,其实是一个危险的循环。激进的言论带来了短期的支持率,而支持率又鼓励了更激进的言论。 这就像在钢丝上跳舞,看起来惊险刺激,赢得了观众的叫好,但只要稍有不慎,就是万丈深渊。 一个成熟的政治家,应该思考的是如何带领国家穿越复杂的国际丛林,而不是通过点燃丛林大火来彰显自己的存在感。 高市早苗的崛起,究竟是日本政治走向成熟的一个标志,还是一个危险信号的开端?这种靠“强硬”换来的支持,究竟能走多远?这恐怕是每一个关心日本未来的人,都需要冷静思考的问题。