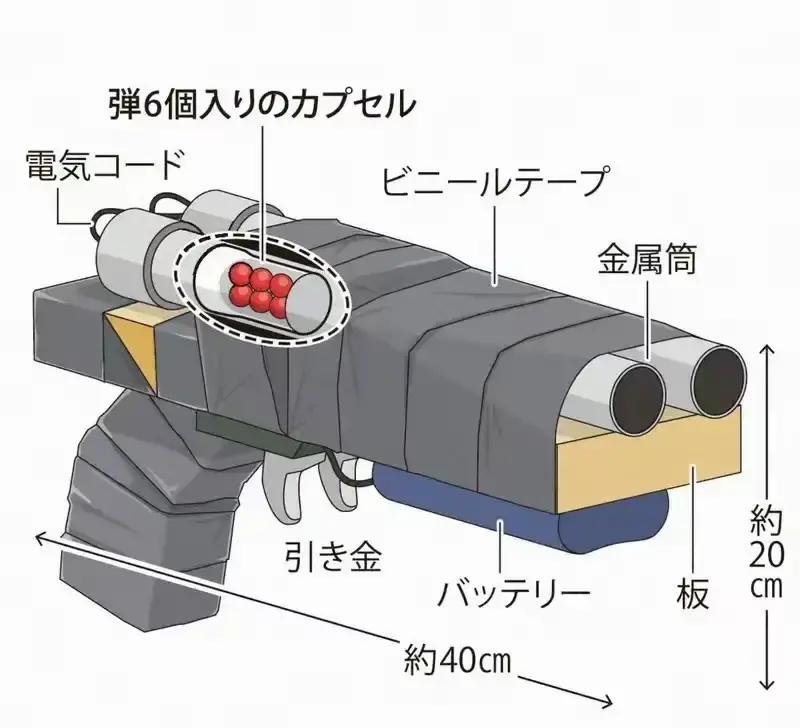

2022年7月8日,山上彻也用自制土枪在奈良成功刺杀了安倍晋三,在被捕后,这支枪的基本信息也浮出水面。 据悉,他是通过建材市场及网络平台,买了847件素材,总花费约2.7万元人民币。 很多人把这事归结为他“突然走极端”,但从头到尾都不是即兴。他长期独处,反复搜集信息,做了预算,比对方案,再一点点把风险压到自己能接受的范围。手机里那笔没到货的订单,也许就是最后一根导火索。如果那笔东西按时送到,故事会不会改写?没人能给出确定答案,但这个偶然,像一块石子,恰好落进了他已经起波澜的心湖。 邻居说他鲜少社交,夜里偶尔有敲打声。论坛里留下过只言片语,像是在找认同,又像是在试探底线。游戏里的模型、视频里的展示,对大多数人是消遣,对他却成了路径。工具只是外壳,情绪才是引擎。把怒火拧成目的,再用时间当燃料,结果就不再是冲动,而是计划。 这件事最刺痛我的,不是他用什么,而是他怎么一步步把现实和虚拟揉在一起。信息的便利让他能快速补齐知识,算法让同类内容不断叠加,孤立让反对声音越来越小。当一个人只听见自己想听的,风险就开始放大。我们总说要防范极端,但极端不是一天形成的,它更像是“长期无人照看的情绪工程”。 我不赞同任何暴力,这样的结局只会伤害更多无辜,也让公共空间更紧张。但必须正视几个问题: - 平台内容的边界怎么划?可见不等于可做。 - 社会支持网怎么织?有人掉下去之前,谁能拉一把? - 监管如何跟上?不是去堵一切材料,而是针对异常行为的联动预警。 还有一个细节至今让我在意:他到底向谁说过最后一句话?是家人,是网友,还是一条草稿?很多极端事件都有“最后信号”,要么被忽略,要么没被看见。我们总是在结果出来后复盘,却很少在过程里伸手。 这件事给我的提醒很直接:别把孤独当成隐形状态,它会发酵;别把内容当成中立工具,它有方向;别把偶然当成巧合,它可能是压垮的那一口气。生活里的小失望、小愤怒如果没人接住,就可能变成大灾难。 如果你身边有人突然变得沉默、执拗、情绪放大,别轻易说“他只是想安静”。问一句,陪一会儿,拉他出去走走。我们也许改变不了世界的走向,但能改变一个人的那一步。把风险拦在门外,有时就是把人拉回人群。 这故事没有爽点,只有冷冰冰的现实。它提醒我们,技术是放大的镜子,看见什么,取决于你把它对准哪里。把镜子转向人,把注意力给到人,才是最难也最重要的事。