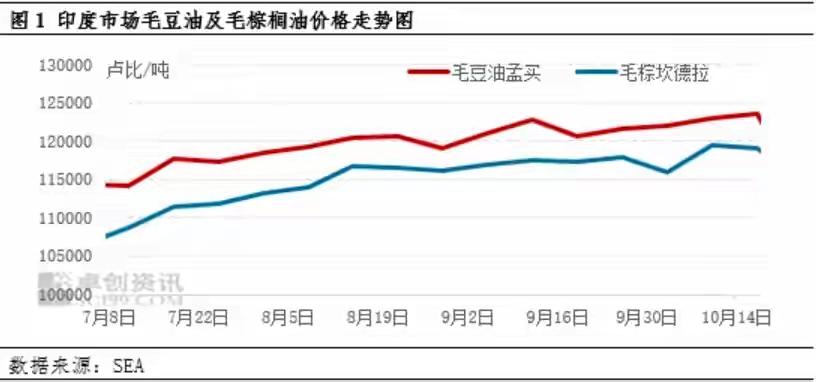

中国买了这么多大豆,消化不了怎么办?榨了油卖给印度——这似乎成了许多人的疑问,也是当前农业与国际贸易中的一个“看似尴尬”的现象。但当我们深入剖析,或许会发现,这背后隐藏的,是一个国家应对全球化、资源配置以及产业升级的智慧与勇气。 过去两年,随着国际市场对大豆的需求不断攀升,中国的进口量也在持续增加。港口堆积的库存,似乎成了“囤积的象征”,让许多普通人担心:这些大豆是不是“吃不完用不完”,最终变成了“烂在仓库里”的资产?但实际上,这背后反映出的是中国在全球产业链中的战略布局。 有人说:“买了这么多大豆,国内都吃不完,卖给印度不是挺好吗?”这句话听起来简单,但折射出的是中国对资源的调配能力和产业的转型升级。榨油卖给印度,不仅解决了库存问题,也为国内产业带来了新的利润空间。这是一种“逆境中的机遇”,也是在全球化背景下的“资源优化配置”。 更深层次地看,这一现象也让我们思考:面对“库存过剩”,国家和企业是否只是在被动应对?答案当然是否定的。中国的农业、制造业都在不断调整策略,追求“由量变到质变”的转变。大豆的库存,可能是短期的“压力”,但也是未来产业升级的“筹码”。 同时,这也折射出一个更为普遍的人性问题——“我们对未知的恐惧”。库存堆积,意味着未来的不确定性,但中国用智慧和行动证明:危机中蕴藏着转机。将大豆榨油、出口到印度,既是对资源的充分利用,也是对未来的投资。 更值得一提的是,这背后还隐藏着中国对国际合作的信心。面对“库存过剩”,不是选择自我封闭,而是通过“出口”拓展合作空间。这不仅是经济的“互补”,更是国家战略的“智慧体现”。 所以,别再只看到“库存堆积”的表象,而要看到其中蕴藏的转型机遇。中国的“库存大豆”不只是“堆在仓库里的资产”,更是未来产业升级的“潜力股”。在全球化的浪潮中,只有善于转变、勇于创新的国家,才能在风云变幻中立于不败之地。 这场关于大豆的“故事”,其实是中国应对全球挑战、追求可持续发展的缩影。未来,我们相信,这些“过剩”的大豆,将变成推动产业升级的“燃料”,带领中国走向更加繁荣的明天。大豆