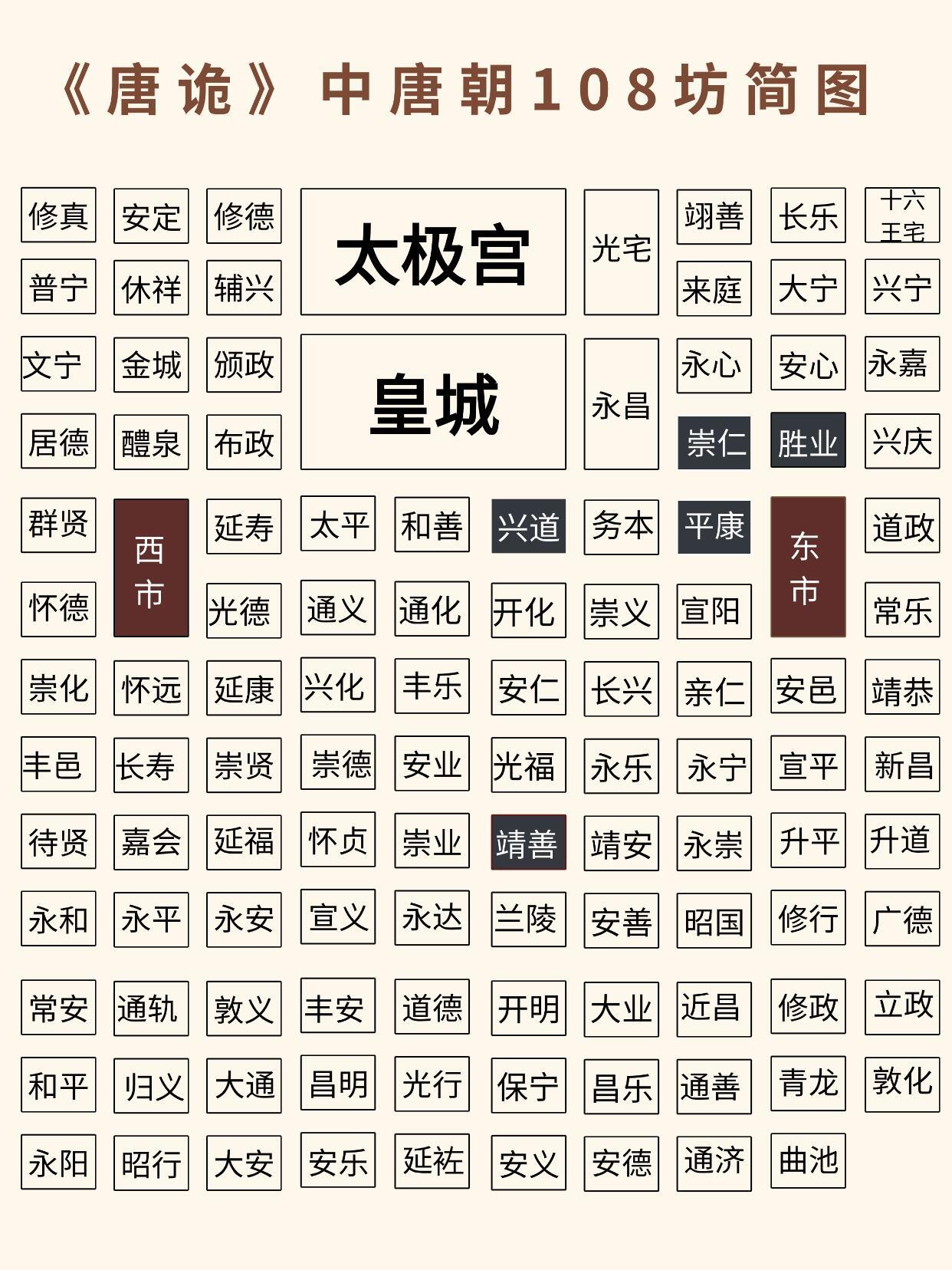

为什么唐朝以后,长安就失落了,再没有王朝在长安建都?很多专家都说不清楚,我来告诉你是什么原因,长安之所以能成为13朝古都,是因为它的地理位置,长安四面有四大关口,东有潼关,西有大散关,南有武关,北有萧关,中间是肥沃的关中平原。 长安为啥能当13个朝代的都城?关键就靠“四塞之地”的天然保护,东边有潼关,守着黄河天险,敌人想从东边打过来,得先过这关;西边有大散关,横在秦岭上,把西边的路堵得死死的。 南边有武关,像把大锁,把巴蜀方向的来路锁得严严实实;北边有萧关,抵御着塞外的敌人。 可后来情况变了,唐朝后期,人们发现了汉中到关中的四条新路,朱温灭唐、李渊反隋,都不走原来的关隘,直接抄近路杀到长安,更倒霉的是,黄土高原水土流失越来越严重,黄河里的泥沙越来越多,渭河的水越来越少,原来靠水运的漕运系统,经常被泥沙堵住。 安史之乱后,运河沿线的藩镇割据,漕粮运输经常被截断,唐德宗时期,长安闹饥荒,一斗米能卖到一千钱,老百姓连饭都吃不上,当天然的保护墙变成了敞开的大门,长安的地理优势就没了。 关中平原以前可是个宝地,秦汉时期,郑国渠、白渠这些水利工程一修,这里就成了“上上等”的农田,粮食亩产能达到6石以上,可经过一千多年的开发,到唐朝时,情况就变了。 一亩地的收成,连江南十亩地都比不上,北宋时,长江流域的粮食产量占了全国的70%,形成了“苏湖熟,天下足”的局面,而关中却得靠东南调运粮食。 唐朝长安人口超过百万,每年需要的漕运粮食得有百万石,可官吏贪污腐败,漕粮在运输过程中损耗率高达70%到80%。 唐代宗时期,漕运粮食一年只能运到20万石,根本不够吃,当“天下财赋半在漕运”的体系崩溃,长安连维持基本生活都成问题,更别说当都城了。 汉唐时期,长安的军事价值在于能快速应对西北匈奴、突厥的威胁,可唐末到宋元时期,东北方向的契丹、女真、蒙古成了主要敌人,长安偏在西部,离东北太远,根本没法有效控制那边的边疆。 而开封靠着汴河,能从江淮地区运来600万石粮食,形成了“用东南的粮食养西北的军队”的局面,北宋定都开封,就是为了更好地防御辽国。 更惨的是,长安当军事要塞的成本高得吓人,北宋在长安驻军10万,一年得消耗300万石粮食,可当地粮食产量连100万石都不到,没有经济支撑的军事堡垒,就像没根的树,注定要倒下。 安史之乱以后,长安就像被诅咒了一样,每次打仗都得被毁一次,安禄山的叛军攻进长安,把百万户人家杀得只剩不到一半;广德元年,吐蕃攻进长安,宫室民宅被烧毁了60%以上。 黄巢起义军撤离时,唐代三大内第一次同时被破坏;最狠的是朱温,公元904年,他强行把唐昭宗迁到洛阳,还系统性地拆毁长安的宫室、官署、民居,把木材顺着渭河漂到洛阳。 这一拆,长安就彻底完了,人口密度降到了盛唐时期的十分之一,城市再也恢复不了了。 长安的衰落,说白了就是历史发展的规律,当丝绸之路被海上商路取代,当小农经济被商品经济冲击,当门阀政治被官僚政治取代,这座承载着周礼秦制、汉风唐韵的古城,注定要退出历史中心。 现在的西安,虽然不再是政治中心,但靠着“一带一路”起点、中欧班列“长安号”这些新身份,又焕发出了新活力,它告诉我们:城市的命运,得跟着时代走,长安的辉煌,属于农耕文明的巅峰时代。 它的没落,恰恰说明中华文明从陆权转向海权、从封闭走向开放,这是历史的进步,也是必然的选择。

![刘邦那时候也不知道有司马懿这样的操作[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/5546330340296581054.jpg?id=0)