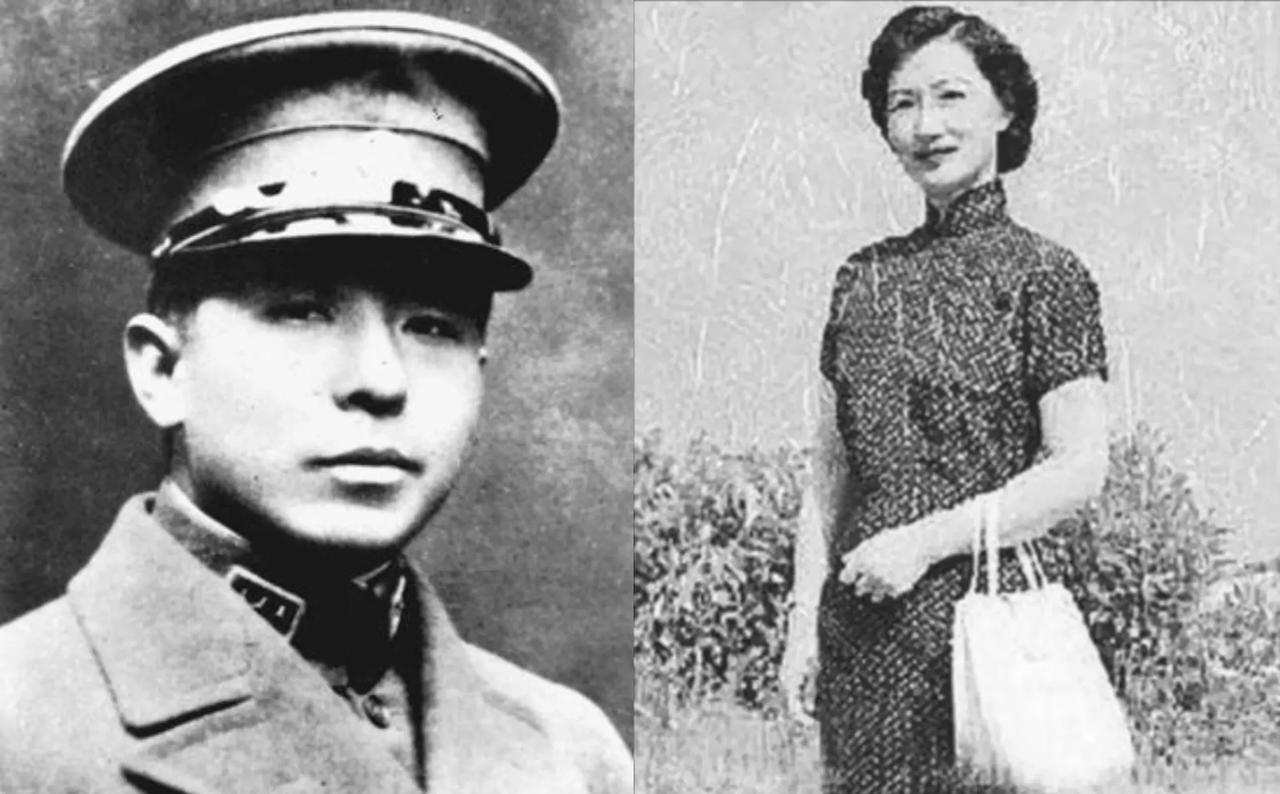

说起张学良的晚年生活,很多人脑海里可能会浮现两种截然不同的画面:要么是凄风苦雨的牢狱之苦,要么是逍遥自在的神仙日子。其实,真实情况介于两者之间,那是一段在优渥物质生活与漫长精神孤寂中交织的特殊岁月。 1946年被秘密移送台湾后,张学良的足迹先后遍布新竹井上温泉、高雄西子湾、台北阳明山等地。 最早在新竹清泉部落的“井上温泉疗养所”,他住了整整十年,那里地处偏僻山区,四周群山环绕,唯有河流穿过。虽然环境清幽,但管制极为严格,通往外界的大桥两端设有岗哨,他偶尔到附近街上看看热闹,也会立刻被看守警告。 生活待遇方面,张学良确实享受着远超常人的标准。蒋介石曾指示要妥善安排其生活,初到台湾时,官方每月拨付的生活费高达5万元新台币,在当时堪称巨款。 有资料称,蒋介石曾抱怨供养张学良一年的开销相当于一个团的军费。他的饮食颇为讲究,有时甚至会通过特殊渠道获得空运来的食材。 张学良爱好美食,晚年台北的“少帅禅园”还据此开发出“少帅宴”。他吸的香烟也是高档品牌,据说一包烟的费用就足以支撑一个普通家庭的开销。 在这种看似“奢华”的背后,却是失去自由的本质。张学良的住所通常选在深山僻壤,例如清泉部落仅有一条隧道与外界相连,而阳明山的“禅园”则建在斜坡上,另一侧是类似悬崖的断层,这些选址显然都经过了防止逃脱的周密考量。 他的活动范围受限,外出总有大量警卫“陪同”。这种无处不在的监视,让再好的物质条件也像是一座“黄金牢笼”。 为了排遣漫长而枯燥的时光,张学良形成了极其规律的生活作息。他每天坚持读书、写毛笔字、练拳,并撰写日记。阅读成为他对抗虚无最重要的武器,他的书架上堆满了各类书籍杂志,从古典名著到美国画报。 此外,他和赵四小姐还在居所旁种菜、养鸡鸭,甚至养宠物猫作为陪伴,为幽禁生活增添些许生机。 赵一荻(赵四小姐)的陪伴是张学良幽禁岁月中不可或缺的精神支柱。她不仅打理日常起居,学着养鸡、缝衣,还陪伴他读书、散步,共同度过那些寂静的时光。在张学良生病时,她更是悉心照料。这种相濡以沫的情感,是他们能够坚持下来的重要支撑。 张学良与看守他的特务人员之间的关系也颇显微妙。由于他性格豁达,久而久之,与身边的服务人员甚至特务负责人形成了一种表面上的融洽。负责看管他的特务头子对他甚至表现得毕恭毕敬。 然而,这种“和谐”终究是一种假象,建立在严密监控的基础之上。他与蒋经国之间也发展出不错的私交,晚年张学良曾表示两人“无话不谈”。但这种关系并未改变其被软禁的实质,更像是一种在无力感下的无奈妥协。 上世纪五十年代末,在宋美龄的关心下(她觉得张学良原有住所过于简陋),蒋经国协助张学良在台北北投区复兴三路购地建房。这处由张学良部分出资兴建的宅邸于1961年落成,他在此居住长达33年,直至1995年赴美,这是在台几处居所中他居住最久、最为满意的一处。 随着政治环境的变迁,张学良在九十年代最终恢复人身自由。他于1994年底侨居美国夏威夷,并在那里度过了生命的最后时光,于2001年逝世,享年101岁。 选择夏威夷,一方面是由于其气候与台湾相似,他们已适应海岛生活;另一方面,或许也是赵一荻的希望,远离纽约等大都市的喧嚣和政治纷扰,在一个如世外桃源般的地方安度真正的晚年。 回看张学良的幽禁岁月,它无法用简单的“享受”或“折磨”来概括。那是一段在特殊历史条件下,个人命运与国家政治紧密纠缠的独特篇章。优渥的物质待遇背后,是长达半个多世纪自由被剥夺的深刻遗憾。他在深山中度过的时光,充满了复杂的况味,远非只言片语能够道尽。