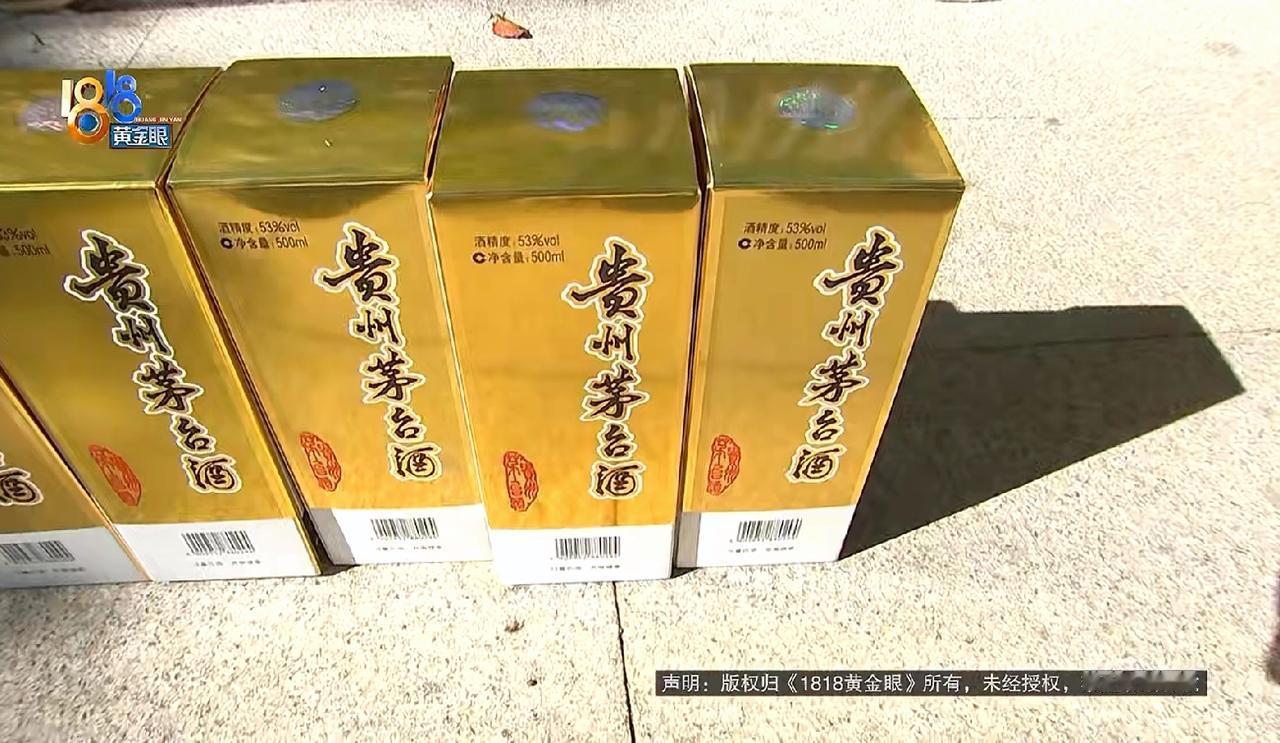

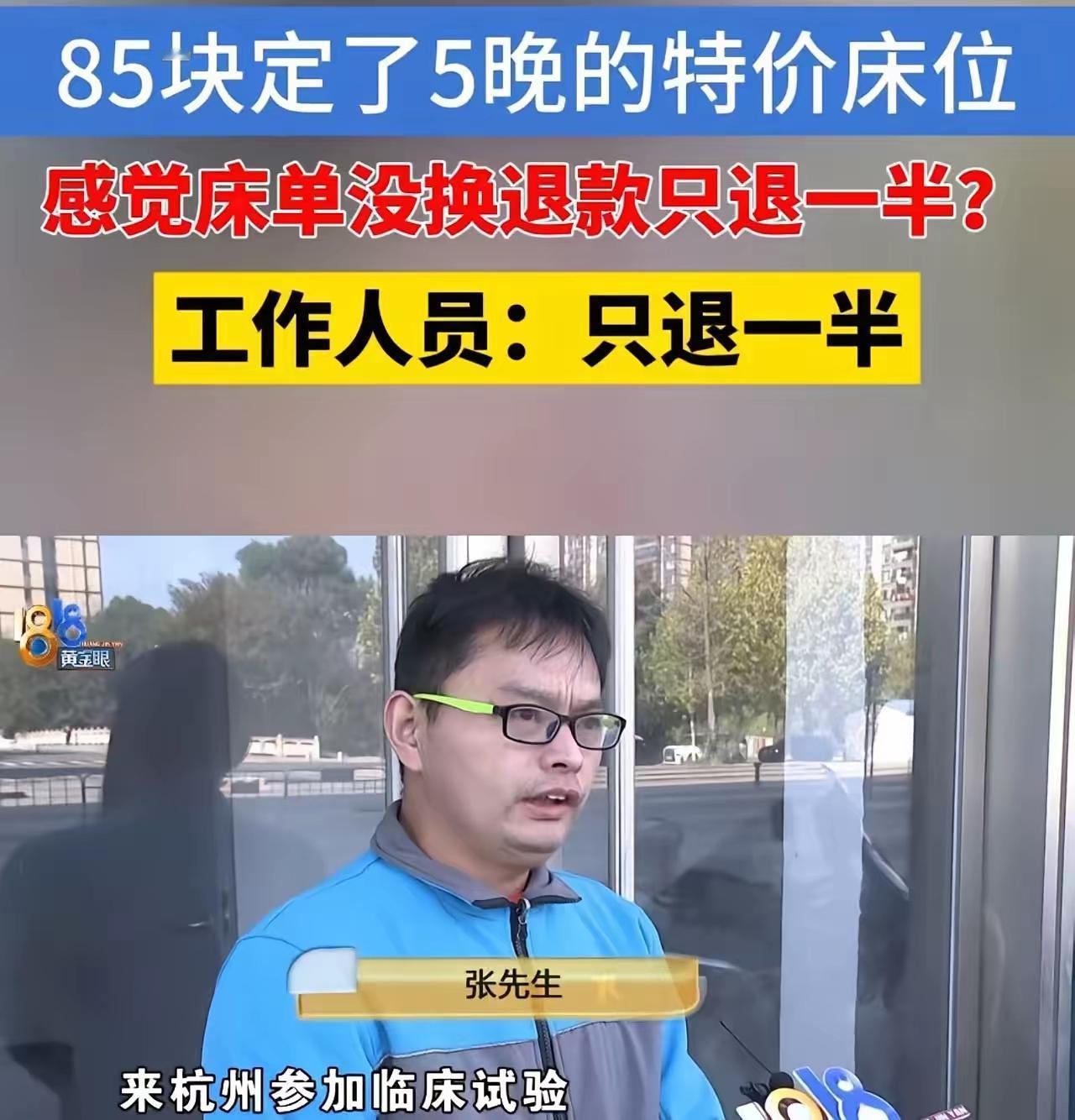

浙江杭州,男子花17900元买了10瓶茅台酒宴请朋友,酒过三巡,朋友提出这茅台酒味道不对,他赶紧拿剩下的5瓶酒去鉴定,结果显示这些都是假酒。因为隔了一段时间,男子担心商家不承认这些假酒,于是再次购买8瓶茅台,并当即报工商取证,事后鉴定发现其中5瓶是假酒。不料,老板直接质疑鉴定机构的专业性,还拒不承认这5瓶假酒是她销售给男子的。老板表示:鉴定机构两天后才鉴定的,对于专业的人来说,两三分钟就能换成假酒,而且工商局检测也认可,店里的其他酒都是正品。双方各执一词,争执不下,假茅台到底出自何方? 男子王先生是个生意人,主要从事金融和房产业务,每次招待顾客和朋友,他独爱茅台,为此也成了一家茅台酒经销商的老顾客。 2025年10月20日,王先生花17900元,又在这家店买了10瓶茅台酒,满心欢喜地准备宴请好友。 作为这家店的老主顾,他对老板充满了信任,压根没多想酒的真假问题。 宴席上推杯换盏,酒过三巡,一位懂酒的朋友却皱起了眉头:这茅台味道不对啊,口感发辣,跟正品差远了。 这话一出,满桌的热闹瞬间冷了下来。王先生心里咯噔一下,赶紧让朋友拍照发给专业人士鉴定,初步判断这些酒确实有问题。 第二天,他带着没喝完的5瓶酒去回收店鉴定,结果被告知这5瓶酒全是假酒。 第一次在朋友面前这么丢人,王先生打算找商家讨个说法。 但他已经喝掉了5瓶酒,没法取证,而且事情隔了好几天,他也担心这些假酒会不会被商家不认账。 为了固定证据,10月29日,王先生再次来到这家店,花14240元买了8瓶茅台,当场就报了工商和警察。 为了确保能够顺利维权,他还全程拍了视频,记录酒的编码,心想这次总该万无一失了。 可没成想,这8瓶酒没能当天鉴定,直到31号才约了鉴定机构检测,结果显示其中5瓶是假酒,随后便被工商局扣押。 本以为铁证如山,没想到商家老板却拒不认账。 面对王先生的维权,老板承认卖过酒给他,但不承认这些假酒是她店里卖出去的。 老板解释说,店里的酒都是从上家进货,工商部门已经把同一批库存酒拿去鉴定,结果都是正品,进货凭证也齐全,是上家保证酒没问题的。 更让王先生气愤的是,老板还质疑他掉包了酒。 老板认为,那些酒是两天后才鉴定的,对于专业的人而言,即使酒瓶编码拍摄了视频,他们两三分钟就能把真酒换成假酒。 这意思很明确,老板质疑这个鉴定结果,更不认可这些假酒就是她店里的。 老板还提出,要是这些酒封在店里还好,拿出去肯定会被人动手脚。 但这样的提议,很快就找到王先生的否定,王先生也担心,这些酒放在店里会被掉包,肯定也鉴定不出假酒。 对此,王先生拍着胸脯保证,要是他换的酒,他愿意负一切法律责任! 他当天的懂酒朋友鉴定过,一眼就看出部分酒有问题,他是做金融房产的,犯不着为了这点事弄虚作假。 更让王先生气不过的是,商家毫无解决问题的态度,哪怕给个说法或者退货都行,可对方始终态度强硬。 目前,王先生已经把所有证据材料提交给了市场监管部门。 市监局表示,当天鉴定的8瓶酒中,确实有5瓶酒是假酒,他们正在走立项程序,会依法依规处理。 此外,他们检测了商家库存酒均为正品,也查验了进货凭证,均齐全有效。 对此,双方各执一词,争执不下。到底是商家进货环节出了纰漏,还是中间环节被掉包,假茅台的源头至今成谜。 王先生只希望能早日讨回公道,而这场真假茅台的罗生门,也只能期待有关部门的调查结果。 从法律角度而言,一旦认定商家销售假酒,那后果将非常严重。 《食品安全法》第一百四十八条规定:生产不符合食品安全标准的食品或者经营明知是不符合食品安全标准的食品,消费者除要求赔偿损失外,还可以向生产者或者经营者要求支付价款十倍或者损失三倍的赔偿金;增加赔偿的金额不足一千元的,为一千元。 王先生两次购酒共花费32140元,其中首次10瓶酒经鉴定剩余5瓶为假,二次8瓶酒经鉴定5瓶为假,均有权要求商家退还对应假酒货款。 王先生发现首购酒疑似假酒后,二次购酒时当场报警并拍摄视频记录酒品编码,已完成初步举证义务,即便酒品存放两天后鉴定,编码记录可佐证送检酒品与购买酒品一致,证据具有法律效力。 商家以“两三分钟可换酒”质疑酒品被调换,但未提供任何证据证明王先生存在掉包行为,应承担举证不能的后果。 同时,结合普通消费者宴请、自用的合理消费习惯,王先生两次购酒数量未超出合理范围,可依据该法条主张对应假酒货款的十倍惩罚性赔偿,弥补自身财产损失。