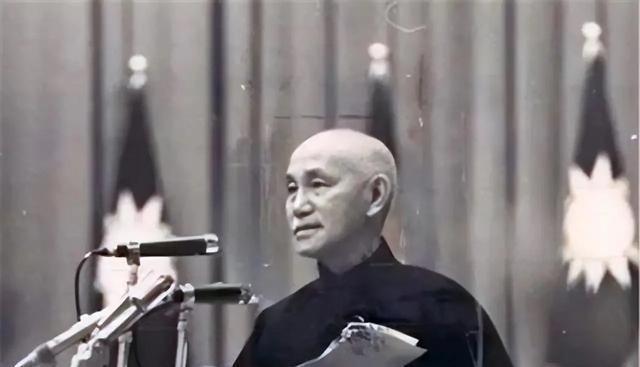

她在毛主席身边工作11年,晚年与主席同月同日离世,一生未婚。她叫王海容,在毛主席身边工作了有11年之久。从1965年到1976年之间,毛主席每逢会见外宾,大多都有王海容在场。论关系,他们还是亲戚。 王海容生于1938年,出身于一个知识分子家庭,她的祖父王季范是毛主席的远房表兄,这层亲戚关系让她从小就对政治环境不陌生。 不过,她并非靠这层关系一步登天,早年,她考入北京外国语学院,专攻英语,这在当时算是少数女性选择的道路。 毕业后,她进入外交部工作,凭借扎实的语言能力和敏锐的观察力,逐渐崭露头角。 1965年,她被调入中央,开始担任毛主席的外事翻译和助手,这可不是简单的安排,而是经过层层筛选的结果。 那个年代,外交工作高度机密,王海容能脱颖而出,靠的是她的专业素养和低调务实的作风。 在毛主席身边工作的11年里,王海容见证了无数重大历史时刻,从1965年到1976年,中国外交正处于关键转折期,比如中美关系破冰、与第三世界国家建交等。 她不仅负责翻译,还参与会谈记录的整理和外交策略的初步讨论,有一次,在1972年尼克松访华期间,王海容在场协助,她细致地记录了会谈细节,为后续的中美沟通提供了重要参考。 这段经历让她成为毛主席外交团队中不可或缺的一环,但她的角色远不止于此。,她还常常在会见外宾前,协助准备背景材料,分析国际形势,这体现了她在外交事务中的主动参与。 王海容与毛主席的亲戚关系,常被人误解为她的“捷径”,实际上,这层关系反而让她在工作中更加谨慎。 毛主席对身边工作人员要求严格,王海容从不以此自居,反而更注重用实绩说话。 在那个政治风云变幻的年代,亲戚关系可能带来便利,但也伴随着风险,比如,在特殊期间,许多高层亲属受到冲击,王海容却能稳坐其位,这得益于她的专业能力和政治敏锐度。 她曾私下表示,自己更愿意被视为一名普通工作者,而非特殊身份的受益者,这种低调态度,让她在复杂环境中保持了相对的安全。 关于她一生未婚的选择,外界多有猜测,有人认为这是出于对工作的全心投入,也有人觉得是时代背景使然。 从历史角度看,上世纪六七十年代,中国职业女性面临家庭与事业的平衡难题,王海容将大部分精力投入到外交工作中,经常加班到深夜,处理紧急事务。 据她晚年回忆,她曾有机会考虑个人问题,但总觉得“国家大事更重要”,这种选择并非孤例,当时许多女性干部出于革命热情,主动推迟或放弃婚姻。 王海容的例子,反映了那个时代女性在 公共领域中的牺牲与奉献,她没有子女,晚年生活简朴,主要靠阅读和与老同事往来度日,这让人不禁感慨个人命运与时代洪流的交织。 王海容的晚年生活相对低调,她于2017年9月9日去世,巧合的是,这一天正是毛主席逝世的纪念日(1976年9月9日)。 这种同月同日离世的巧合,在历史中并不多见,引发了不少人的联想,但从事实出发,这更可能是一种偶然。 王海容晚年健康状况不佳,但她始终保持对时局的关注,偶尔接受采访,回忆过去岁月。 她去世后,官方媒体报道低调,强调她作为外交工作者的贡献,而非炒作个人轶事,这种处理方式,体现了对历史人物的尊重,也避免过度解读。 从历史分析的角度看,王海容的故事给我们提供了几个新视角,首先,她在外交工作中的角色,凸显了毛主席时代“幕后英雄”的重要性。 那个年代,中国外交多靠团队协作,而非个人英雄主义,王海容的翻译和记录工作,虽不显眼,却是国际沟通的桥梁。 其次,她的亲戚关系在政治上是一把双刃剑——它带来信任,但也可能成为众矢之的。 王海容能平稳工作11年,说明她善于在权力中心保持中立,这值得现代职场人借鉴。 最后,她一生未婚的现象,提醒我们历史中的个人选择往往受制于大环境,对比今天,女性在职业发展上有了更多自主权,但王海容那个年代的奉献精神,依然值得铭记。 王海容的历史地位,不应被简化为“毛主席身边的女性”,她代表了一代人在国家转型期的默默付出。 如今,回顾这段历史,我们能更清晰地看到个人与时代的互动,她的故事,不是神话,而是一面镜子,照见那个特殊年代的现实与理想。 通过她的经历,我们或许能更好地理解,历史中的普通人如何在不经意间留下印记。