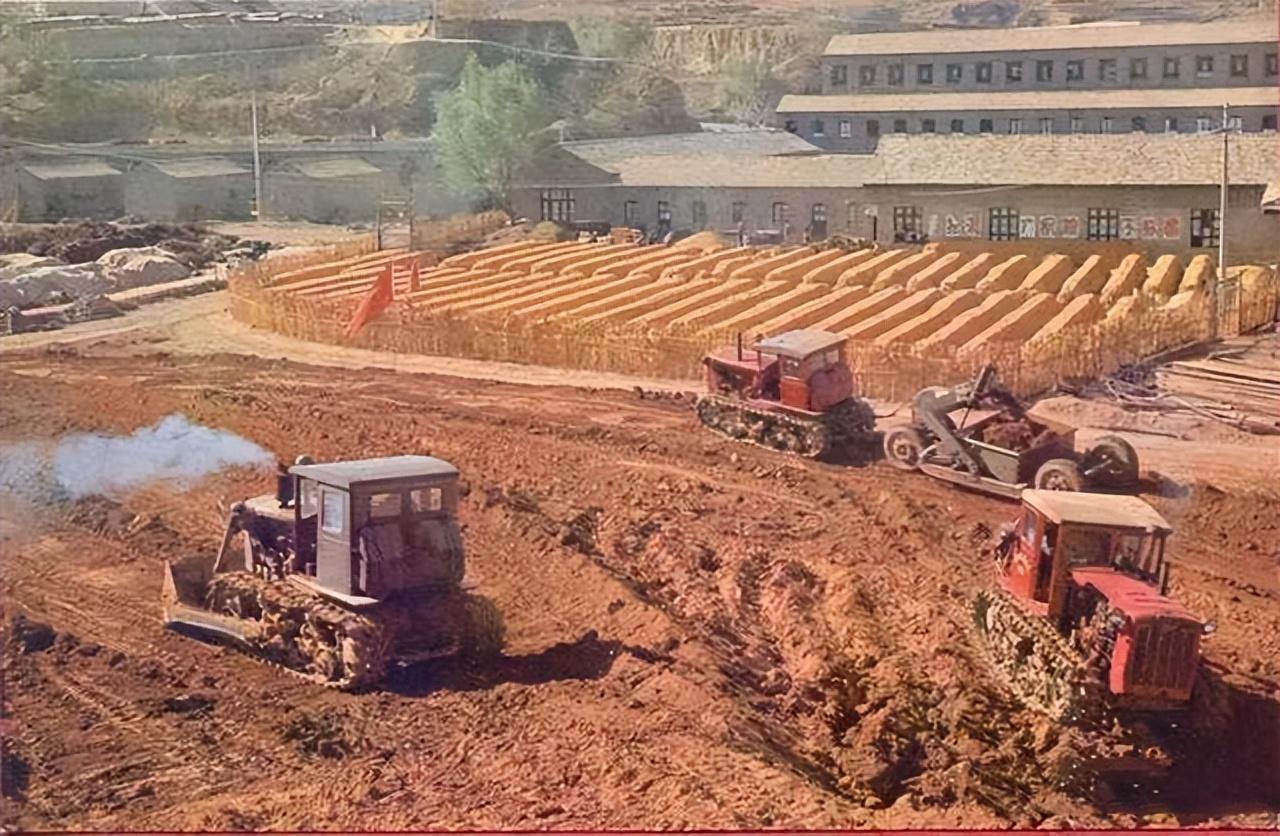

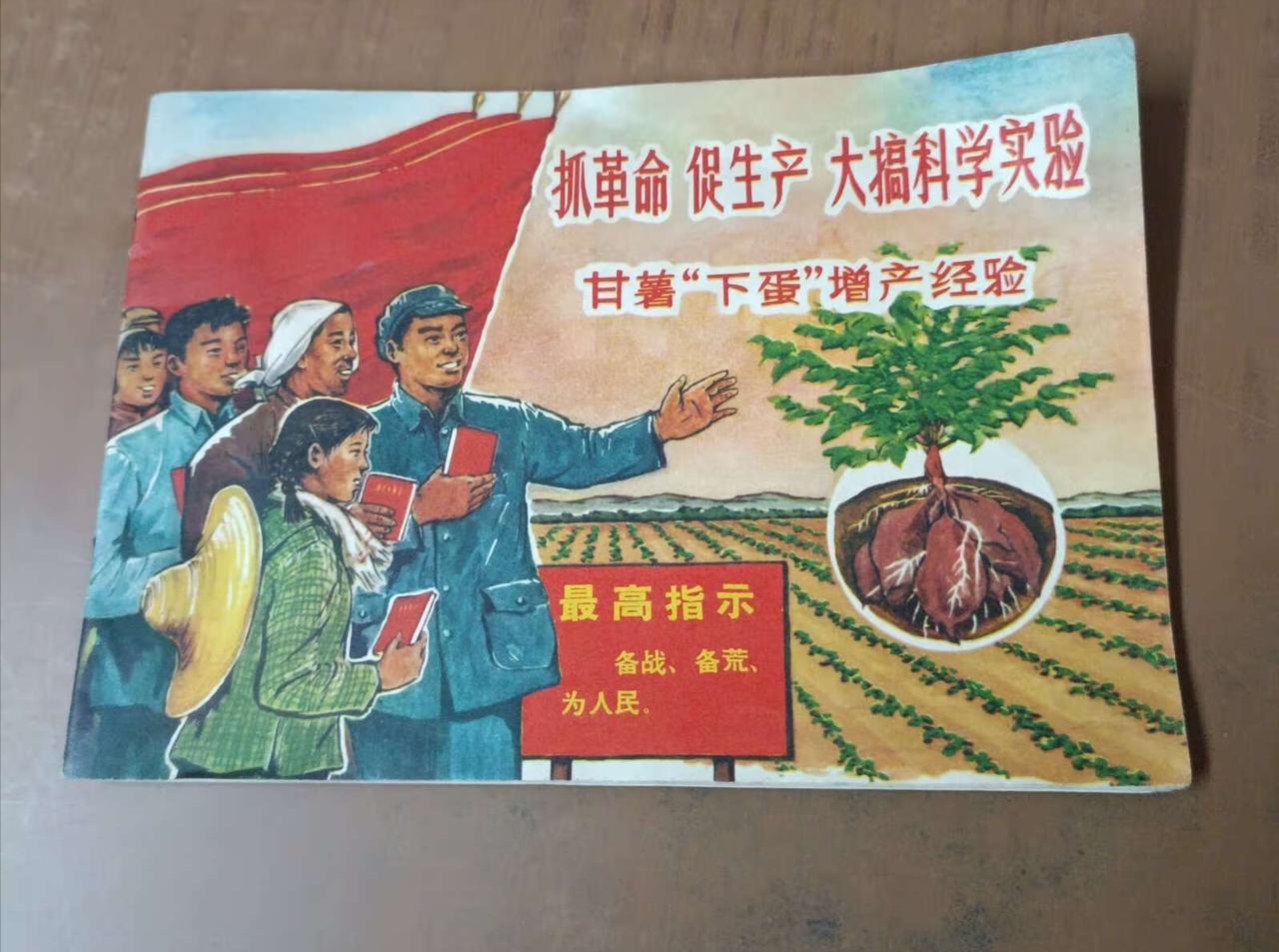

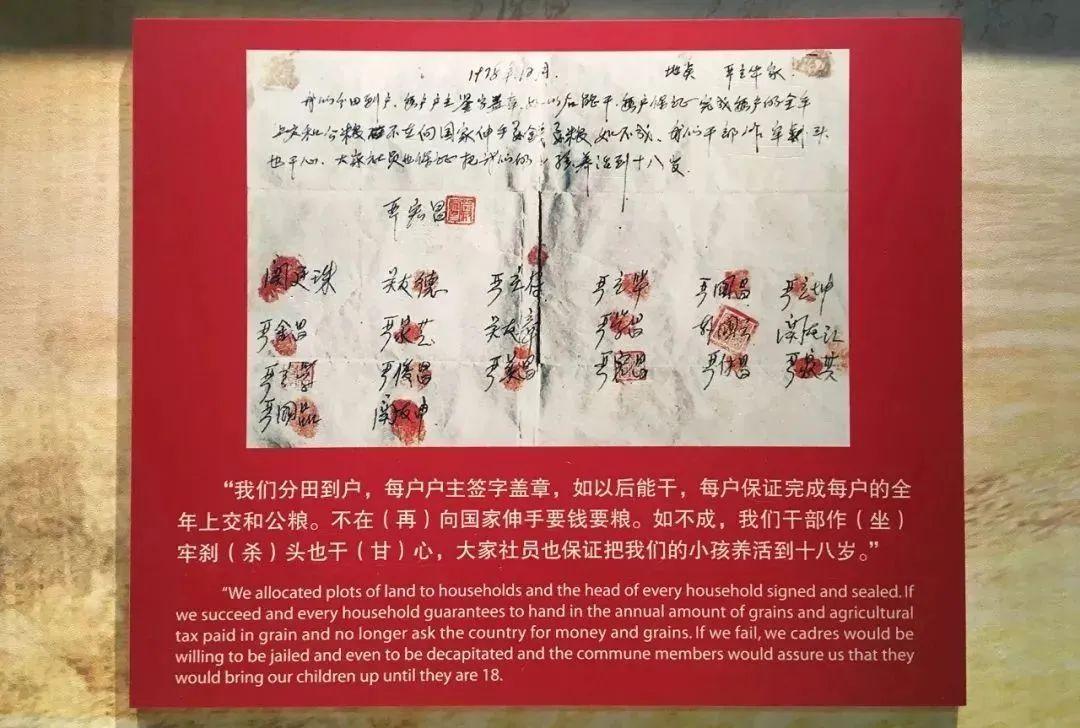

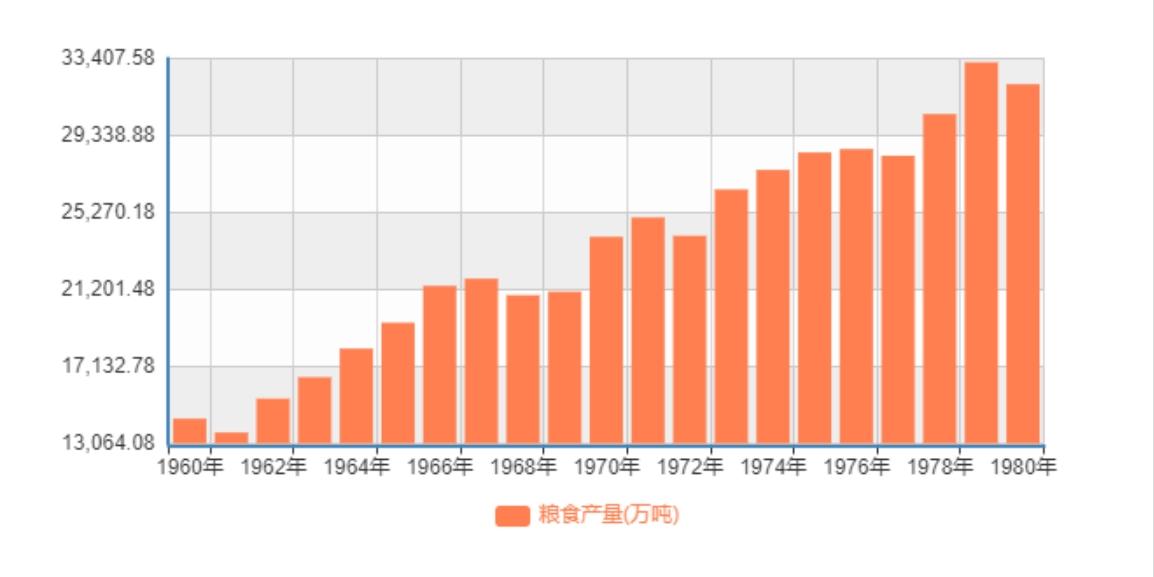

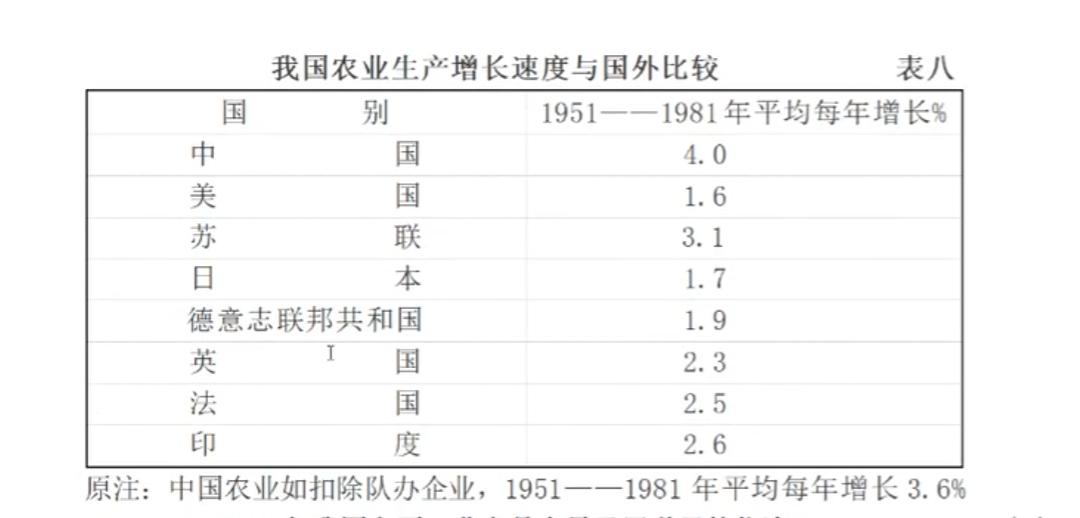

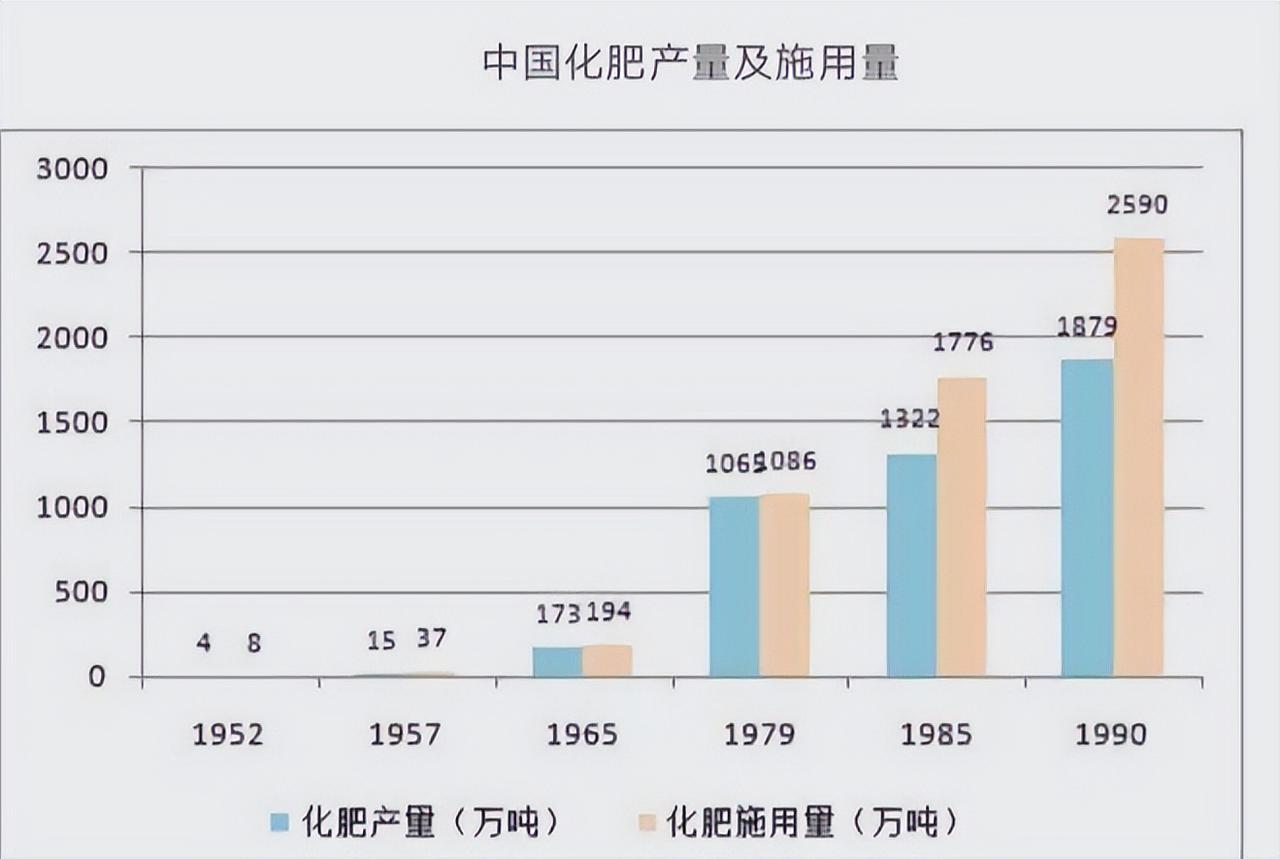

用数据和照片来说话吧 16年前,有一篇文章很有价值,却少有人知。那就是2009年第6期《党的生活》刊登的一篇署名郑雄的文章,《严俊昌:大包干带头人的清醒与困惑》,作为大包干带头人,严俊昌老人的胆略、睿智和坦诚让人敬佩,这篇文章记述了老人暮年的清醒与困惑,相信一定能给我们带来一些有益的启发和深思! 一直以来,小岗村都被当作分田到户的成功案例来为那个时代注解,通俗点说就是,分田到户极大地调动了农民的积极性,所以导致粮食大增产和农业增收。这种“积极性决定一切”的说法,成为当时农村改革的主要理论基础。 多年以来围绕小岗村的争议从未停止过,有一种说法是,如果一分就灵,仅仅靠积极性就能解决问题,岂不又回到了"人有多大胆,地有多大产"的逻辑中去了吗? 此外, “一夜跨过温饱线,30年没过富裕坎” 也一样广为人知,还有关于当年血手印分田契约的真假罗生门。 事实上,分田单干之后全国粮食收入的确获得了大的提升,但是如果把这个归因为一分就灵,那绝对是一叶障目!根本原因是60年代中期发起的“农村科学实验运动”!在“阶级斗争、生产斗争和科学实验”三位一体的基础上,于农村各地组织起了无数个基层“科学实验小组”。 1965年农业科学实验工作会议后,全国建立近千个样板田,70%的农技人员(约7.6万人)下沉基层,将实验室成果转化为田间技术。 而正是根植于集体主义和群众路线之上的科学实验运动和农业推广系统,从种子到化肥,生产技术以及水利基建等生产要素的跃升! 以种子为例,“农村科学实验运动”广泛在田间地头的试验田推行育种,它孕育的良种不只有杂交水稻一项,也不止一个袁隆平先生。推广运用需要时间,其所带来的综合产量提升在80年代得到了集中兑现。 咱们拿杂交水稻来做个观察点。1973年10月"三系杂交稻"研制成功,1975年多点示范5600多亩,亩产比常规品种增产20%以上;1976年示范推广迅速扩大到208万亩,此后作为成熟技术加速推广,在1976年至1988年期间,全国累计种植杂交稻面积为12.56亿亩,累计增产水稻1000亿公斤以上,仅1987年杂交水稻增收的粮食就达150亿公斤,而当时辽宁省一年的粮食产量也只有127亿公斤。 然后我们看化肥,1952年的年产量是21万吨,1981年的化肥产量是1232万吨,翻了58倍多。 此外,农业技术人员直接下沉基层,与人民群众紧密融合,在生产技术方面的提升也不容小觑。例如,江苏泰县,1966年引进了新品良种“扬麦一号”,1967年,技术人员和农民们一起专门做了11种不同播种期的对比试验,确定了它的宜播期,纠正了“寒露播种”的老经验,并推广开来。 再有水利基建,直接改变了靠天吃饭,我们水利建设的高峰期就在人民公社时期,8万6千余座水库、4万2千多公里的防洪堤,水利基建工程高达17亿立方,这要是按照现在的核算方式货币化,简直是不可思议的。直到现在,中国现有水利设施中的80%以上仍然是人民公社时期修建的。之前我做的这期视频中对此也有过论述,这里就不再多说了。 综上,分田单干,在特定的历史时间和特定的地域空间,确实会激发农民的积极性,但这对于农村经济的改善并不起决定性的作用。我想,只有客观地看待这个现实,才可能解释严俊昌老人的困惑。 如你所知,现在的小岗村也重新回到了集体经济的发展道路!这让我们不得不回头重新审视人民公社的价值和意义! 自古以来,农民都具有双重身份,一是劳动者,一是小私有者。人民公社把农民组织起来。 在产权形式上,完成了从私有产权向集体公有制产权的历史性变革,为农业社会化大生产创造了法理和伦理基础; 在经营方式上,完成了从分散经营向集体经营的历史性变革,为农业机械化、规模化创造了组织基础; 在社会人文方面,改变了皇权不下乡,强者凌弱的民生环境,对凝聚人心家国一心,创造了制度保障······ 时过境迁,许多东西已经变了,当年人民公社以义而聚,以利而分,如今,以利而聚,重构集体经济确实并不容易。但不管怎样,这百转千回的历史至少告诉了我们正确答案!