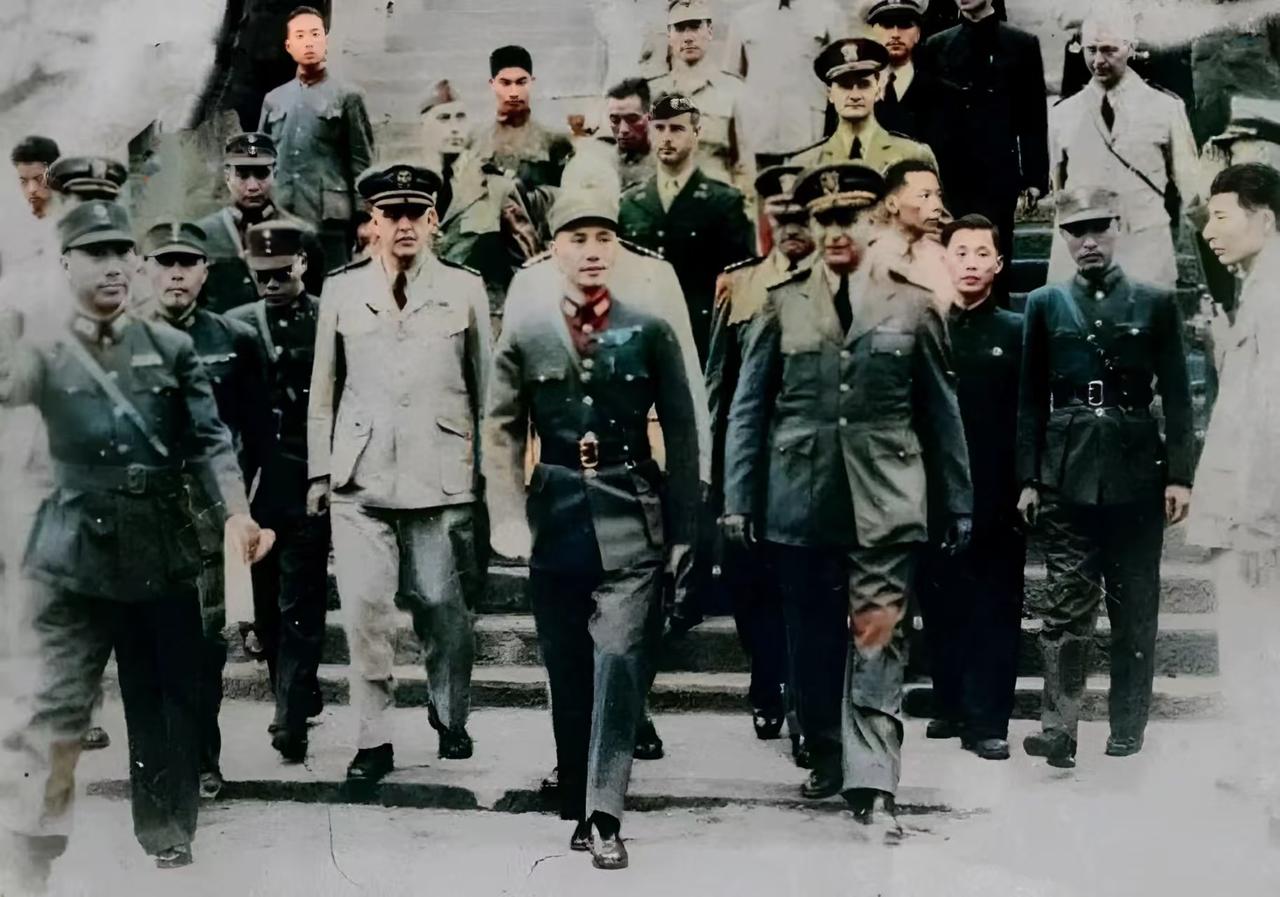

1953年7月,记者对刚被免职的麦克阿瑟问道:“上甘岭战役中印象最深的对手是谁?”而他不假思索地拍案怒斥:“高守余,他绝对跟美国人有深仇大恨!” 这句话像一颗炸雷,在东京远东军司令部的记者招待会上炸开。 镁光灯下,麦克阿瑟涨红的脸和颤抖的指节,让在场所有人意识到:这个名叫高守余的中国士兵,绝非普通对手。 1952年11月的上甘岭,597.9高地已被炮火削低两米。 6号阵地的壕沟里,高守余抹了把脸上的血污,看向身边——班长的钢盔滚落在地,副班长的手还保持着握枪的姿势,全班战友,都成了焦黑土地上的剪影。 美军的第11次冲锋号声响起时,他摸向弹药箱,里面只剩五颗手榴弹和两根爆破筒。 没有犹豫,他扯下绑腿,将手榴弹两两捆在一起,制成简易集束手雷。 当黄色烟尘裹着钢盔反光爬上阵地时,他拉燃引线,用尽全身力气将“土炸弹”扔向敌群。 爆炸声中,他看见三个美军士兵像稻草人一样倒下。 可敌人太多了,很快就冲到了十米之内。 他抓起最后一颗手榴弹,等引线烧到只剩一寸,才猛地砸向最近的士兵——气浪掀翻敌人的同时,他跳出掩体,捡起地上的刺刀,刺向另一个美国大兵的胸膛。 混战中,有人从背后抱住他,他低头,死死咬住对方的颈动脉。 血腥味在嘴里弥漫开时,他听见自己粗重的喘息,像破旧的风箱。 六个小时,他打退了敌人三次冲锋。 当增援部队赶到时,看见的是这样一幅画面:高守余靠在断墙上,棉衣被烧得只剩碎片,手里攥着刺刀,脚下是三十多具美军尸体。 “那不是人类,是战争机器。”幸存的美军士兵在日记里写道,字迹抖得不成样子。 他们不知道,这个“战争机器”曾是个连铁锤都抡不动的农家子弟。 山东济南的小村里,高守余的童年是用野菜和窝头拼起来的。 十岁那年,他饿昏在田埂上,被救醒时,瘦得像根晒干的柴火,村里人都说这孩子活不长。 1948年参军,他投手榴弹的成绩是28米——连队倒数第一,班长叹气:“小高,你这胳膊还没枪杆子粗。” 但部队的米饭管够。 每天三顿饱饭,加上偷偷加练:别人投五十次,他投一百次;别人跑五公里,他绑沙袋跑十公里。 一年后,他的手榴弹能投到60米,成了全连的投弹能手。 上甘岭战役前,连长拍他的背:“守余,现在能抡动铁锤了吧?”他咧嘴笑:“能,还能把美国鬼子抡回老家。” 美军战地记者罗素在报道里写:“中国士兵高守余的单人防守,让我军士兵听到手榴弹落地声就呕吐。” 这句话后来被麦克阿瑟看到,当时他正因指挥失误被免职,对着报纸拍碎了咖啡杯:“他绝对跟美国人有深仇大恨!” 可高守余哪有什么深仇大恨? 他只是不想让家乡的孩子再饿肚子,不想让朝鲜的土地再响起炮火——就像他参军时说的:“俺爹说了,吃饱了饭,就得护住让俺吃饱饭的人。” 1953年,抗美援朝结束,高守余被授予“孤胆英雄”称号,金日成亲自给他戴上“朝鲜一级国旗勋章”。 授勋台上,他咧嘴笑,露出一口白牙,眼里的光,比勋章还亮。 那光芒里,有山东田野的麦浪,有上甘岭焦黑的土地,更有一个普通人用意志写就的传奇——当火力和钢铁以为能决定一切时,他用血肉之躯证明:战争的胜负,永远在人心里。

用户96xxx01

向英雄致敬,敬礼!