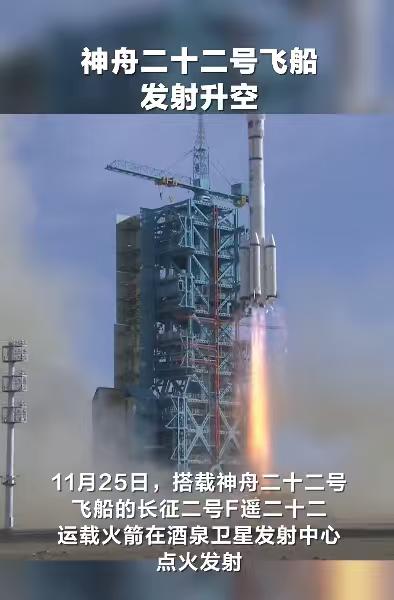

大红屏出来了,神舟二十二号飞船应急发射任务圆满成功!这次创下了多个纪录,最短时间连续发射(26天),最快发射准备时间(16天)。这是中国载人航天“滚动备份”策略的一次实战,我们用“中国速度”给全世界航天机构做了一次表率。 这场由太空碎片引发的意外,最终演变为中国航天系统能力的全面检阅,从16天完成发射准备的"应急速度",到无人状态下2小时快速对接的"精准实力",每个数据背后都是中国航天人用二十年时间编织的安全网与技术链。 神舟二十号返回舱舷窗的细微裂纹,如同悬在390公里高空的达摩克利斯之剑。按照载人航天"零缺陷"标准,这艘飞船已不适宜搭载航天员穿越黑障。 此时,距离原定返回日期还有整整120天,在轨的神舟二十一号乘组面临着"有家难回"的困境。 关键时刻,发射场南侧厂房内静默的神舟二十二号——这艘作为神舟二十一号备份、已完成90%测试的飞船,启动了"热备份"转实战的倒计时。 这16天的冲刺,浓缩了中国载人航天工程最核心的管理智慧。自2021年神舟十二号任务起,中国航天就建立了"发射场双工位并行"机制:当一枚长征二号F火箭矗立在发射塔架时,另一枚同型号火箭已在300米外的垂直总装厂房完成总装。 这种"发一备一"的滚动备份,绝非简单的硬件复制,从元器件筛选到软件版本,从推进剂配方到测试流程,备份船与现役船保持着毫秒级的状态同步。 此次神舟二十二号之所以能在16天内完成加注发射,得益于其本就处于"72小时应急发射"的待命状态:火箭的伺服机构已完成三次热试车,飞船的导航敏感器始终维持通电校准,连发射台的脐带塔接口都保持着每日巡检。 这种体系化的冗余设计,在物资运输环节展现出惊人的资源整合能力。为填补神舟二十号退出后的物资缺口,工程团队果断拆除神舟二十二号的三张航天员座椅,将环控生保系统从"有人模式"切换为"无人值守",硬是在8立方米的返回舱内塞进了600公斤货物。 这相当于过去两艘神舟飞船的货运量,甚至超过了天舟五号货运飞船初期的6.5吨运力。 这些物资中,既有能让舱外作业效率提升30%的机械臂备件,也有专为舷窗裂纹定制的毫米级检测探头,更有足够支撑乘组五个月在轨生活的冻干宫保鸡丁。 这种"载人飞船改货运"的创新,源自对飞船结构的深度理解:通过优化货舱布局,工程师们让每公斤物资的运输成本降低了42%,同时保持着返回舱1200℃烧蚀防热的安全冗余。 真正的技术硬仗,藏在2小时快速对接的毫米级较量中。当神舟二十二号以每秒7.8公里的速度追逐空间站时,它的"智慧大脑"升级后的GNC系统正在处理来自6个敏感器的实时数据。 与载人对接不同,这次全程无人干预的挑战,要求飞船在400公里轨道上完成23次轨道机动,每次调整的误差必须小于0.01米/秒。 为了这个目标,工程师们在发射时序上做了极致优化:通过精确计算地球扁率摄动和大气阻力影响,将飞船入轨时的相位差控制在1.2度以内,相当于让两辆高铁在并行轨道上保持2米间距启动追逐。 更关键的是,新研发的激光雷达+微波雷达融合制导,让飞船在200米近距离时能识别空间站对接面0.5毫米的形变,这比头发丝的直径还小。 这场太空"穿针"的背后,是整整十代交会对接技术的迭代。从2011年神舟八号的46.5小时,到2024年神舟二十一号的3.5小时,再到如今的2小时,每次提速都伴随着核心器件的国产化突破。 神舟二十二号搭载的砷化镓抗辐射芯片,单颗算力相当于2016年整船计算机的总和;对接机构的捕获锁采用的记忆合金材料,历经10万次疲劳测试仍保持99.99%的锁紧率。 而神舟二十二号的价值,远不止于一次应急发射的成功。当它成为空间站新的"备份救援船",中国载人航天正式进入"三船三舱+热备份"的常态化运营阶段。 每艘飞船在完成货运使命后,将作为在轨救生艇待命180天,直到下一艘备份船接替。这种机制让空间站的应急救援响应时间从30天缩短至72小时,相当于为航天员的生命安全加装了"双保险"。 更深远的影响在于,此次验证的无人货运模式,为未来载人登月铺就了技术路基。当登月舱需要在月面复杂引力场中自主对接时,神舟飞船积累的2小时快速对接经验,将直接转化为地月空间的"生命线"。 神舟二十二号的16天冲刺,正是中国航天"预则立"的最佳注脚。当备份火箭的每颗螺丝钉都经过三倍于标准的应力测试,当飞船的每个软件模块都经历过万次故障注入演练,那些看似偶然的"中国速度",实则是必然的技术厚积。 此刻,在轨运行的神舟二十二号正与空间站形成新的伴飞默契,而地面上,神舟二十三号已开始接受最后的体检。 这种永不停歇的"滚动",或许就是中国航天最朴实的生存哲学:把明天的风险,化解在今天的准备里。