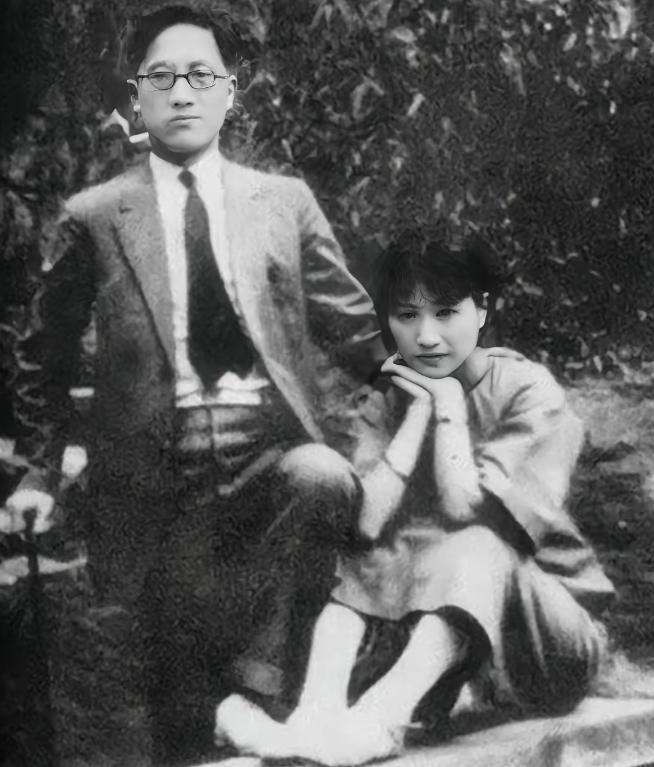

虽然徐志摩嫌弃张幼仪土气,但晚上却仍然跟她行“夫妻”之事,张幼仪晚年也曾回忆说:大婚当天,我们就圆房了,在英国时,虽然他白天不同我讲一句话,但晚上他仍然和我行夫妻之事。 要说民国最荒诞的“浪漫”,大抵就是徐志摩这种——嘴上喊着你是“土包子”,身体却诚实地要把“夫妻义务”尽到底。 这种极其割裂的日子,张幼仪竟然默默吞忍了七年。你看他在书房里是个追求灵魂自由的诗人,甚至在英国康桥对着林徽因大谈精神伴侣,可回了家面对张幼仪,立刻切换成了一副冷面孔。 更讽刺的是,这种白天哪怕在院子里读书都要把腿伸得老长、对佣人颐指气使却懒得理妻子一句的男人,到了晚上照样能毫无心理负担地与他眼中的“旧式女子”圆房。 这哪里是什么性格不合,分明是一场精致利己的剥削。 回看1915年那场婚礼,其实充满了黑色幽默般的算计。彼时的张家是宝山的巨富丝绸商,张幼仪从小没裹脚、读私塾,是个被家里宠着长大的真正大家闺秀。 为了配上这位“才子”,张母甚至迷信地把女儿属鼠的生肖改成属狗,就图个八字相合。结果呢?15岁的张幼仪满怀期待进了门,18岁的徐志摩还没等到蜜月过完,就急吼吼地跑到天津、北京去求学。他把妻子当成了安抚高堂的吉祥物,只留她在硖石老家替他尽孝。 最让人寒心的一幕发生在1918年。张幼仪替徐家生下了长子徐积锴,全家欢天喜地,公婆笑得见牙不见眼。 远在美国攻读银行学的徐志摩倒是回信了,洋洋洒洒一堆字问候父母、汇报学业,却独独对那个刚出生的亲儿子只字未提。那时的张幼仪抱着孩子,等了整整三个月,等来的却是丈夫对她们母子彻头彻尾的无视。 后来公婆为了拴住儿子的心,1920年硬是把张幼仪送到了欧洲。她在马赛码头的人群里一眼就看到了丈夫,可对方那眼神里没有半点久别重逢的温情,全是“你怎么还是这么土”的不耐烦。 在那个必须依附男人生存的年代,张幼仪在陌生的伦敦只能像个隐形人一样活着,白天看着丈夫出门搞社交、搞创作,自己则在家里做家务、死磕英文,直到夜幕降临,那个瞧不起她的男人才会想起她还有一个“妻子”的功能。 直到那句震碎三观的话说出口,张幼仪才算真正看清了这个男人的底色。再次怀孕时,徐志摩的第一反应不是惊喜,而是觉得这个孩子碍事,必须拿掉。 张幼仪怯生生地争辩说打胎太危险、会死人的,徐志摩是怎么回的?他冷冷地抛来一句:“还有人坐火车死掉呢,难道大家就不坐火车了?” 听听,这就是那个把“爱与自由”挂在嘴边的大诗人。在他的逻辑里,发妻的性命权衡起来,竟然比不过一次坐火车的风险。这之后他玩起了消失,把怀孕的妻子像包袱一样丢在异国他乡。 等到孩子彼得在德国柏林落地,他终于现身了,却是带着证人来逼签离婚协议的。直到把“中国首例西式离婚”这块名为自由的牌坊立起来后,他才愿意去医院看一眼那个襁褓里的幼子。 所谓摆脱封建枷锁,不过是徐志摩掩饰自私的遮羞布。他一方面享受着旧式婚姻带来的家族供养和传宗接代的红利,另一方面又挥舞着新思想的大棒践踏妻子的尊严。 在这场婚姻里,张幼仪付出了青春、甚至不得不重塑血肉来适应他的冷酷,而徐志摩留下的,除了一纸离婚书,就只剩那深入骨髓的冷漠与算计。 信息来源:徐志摩与张幼仪情感揭秘 1999-08-25 来源:中华读书报

用户10xxx40

渣渣男而己

用户11xxx00

怎么徐志摩对妻子的态度,有点像男人嫖娼的感觉[裂开][裂开][裂开]

张野99999

如果没有夫妻之实张幼仪也不会拖这么久才离婚

用户69xxx25

屑