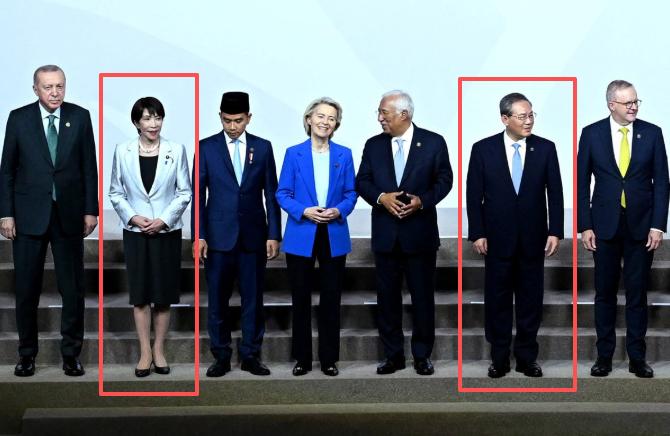

当地时间2025年11月23日,印度总理莫迪宣布,他与日本首相高市早苗讨论了,加速印度与日本双边 合作的方式。印度总理莫迪在G20峰会期间举行会晤时表示,两国正致力于加强彼此的关系 半导体、人才交流、联合军演,一个个关键词都藏着战略意味。尤其是高市早苗在会后那句“对话的大门始终敞开,但也要坚持我们应坚持的立场”,让这场会谈的分量陡然加重。 G20本是讨论经济议题的平台,但对一些国家来说,地缘政治才是更大的看点。莫迪此时抛出“加速合作”的表态,并非随口一说。印度近年来不断拉拢日方,从基础建设到军事演习,几乎每个领域都在找机会靠近。 高市早苗这次亮相,并没有掩饰她对台海问题的“执念”。她反复重申“台湾有事就是日本有事”这套说辞,外界早已听得耳朵起茧。只不过这次是在G20的场合说出口,显得格外刺耳。 她嘴上说愿意对话,实际上却一步步踩着中方红线往前走。这种“说一套做一套”的风格,在她上任后表现得愈发明显。特别是在与莫迪的互动中,她似乎把印度的友善当成了对其对台立场的默许。 印度当前正处于产业链重塑的关键时期,需要日本的技术与资本来填补制造业的短板。而日本也急需一个可以与中国抗衡的“替代市场”。 两国的共同点,不在于文化认同,而在于如何在区域格局中为自己争取更多战略空间。他们的靠拢,更像是一场“资源换立场”的合作。印度要技术,日本要态度。你支持我搞芯片,我支持你玩航母。 高市早苗之所以敢在公开场合频频提台海议题,底气并不只是来自国内右翼力量的支持,更是源于她对中方反应的误判。她误以为中方在当前的国际舆论环境下会“有所顾忌”,不会轻易出手反制。 莫迪的态度,更让她产生了一种“有恃无恐”的心理错觉。她把印日合作看成了对抗中方的“战略保险”,这种认知上的偏差,才是真正危险的地方。 中国历来讲究“出师有名”,历史上,无论是抗美援朝还是对越反击,中国都不是主动挑事的国家,但也从不怕事。这种战略文化,决定了中国不会轻易对外动手,但一旦动了手,那就绝不是情绪化的回应,而是有目标、有节奏、有计划的行动。 现在的情况已经发生了变化,台湾的议题,已经不再只是两岸之间的问题,是一个必须应对外部干涉的安全问题。统一的路径也从“和平优先”变成了“反干涉优先”。换句话说,若不先解决外部力量的介入,统一就可能变成一场被拖入的战争。 中国近几年在第一岛链上的军事部署越来越精细,第一岛链,是战略缓冲。谁要是想着用这条链子来牵制中国,那中国就必须有能力把这条链子剪断。这并不是所谓的扩张主义,而是最基本的战略自卫。 日本若一意孤行地将自身绑在台海议题上,就意味着它必须为可能的后果承担责任。如果高市早苗真要把“台海有事”当作日本的“国家事件”,那中国就必须在战略上考虑如何解除这种威胁。 美日之间的军事绑定早已成型,但在当前美国总统特朗普大搞“美国优先”的政策背景下,日本其实并不是铁板一块的“保险”。 从中方角度来看,不会因为这场会晤就大惊小怪,但也不会对其中的动向掉以轻心。印日靠近当然有其经济逻辑,但高市早苗的表态已经把这场合作引向了政治化、对抗化的轨道。 一旦中国认为必须出手,那就意味着动手时机已经成熟、道义已经确立、对手已经自曝其短。 参考:上海日本研究交流:日印首脑会谈确认在广泛领域深化合作