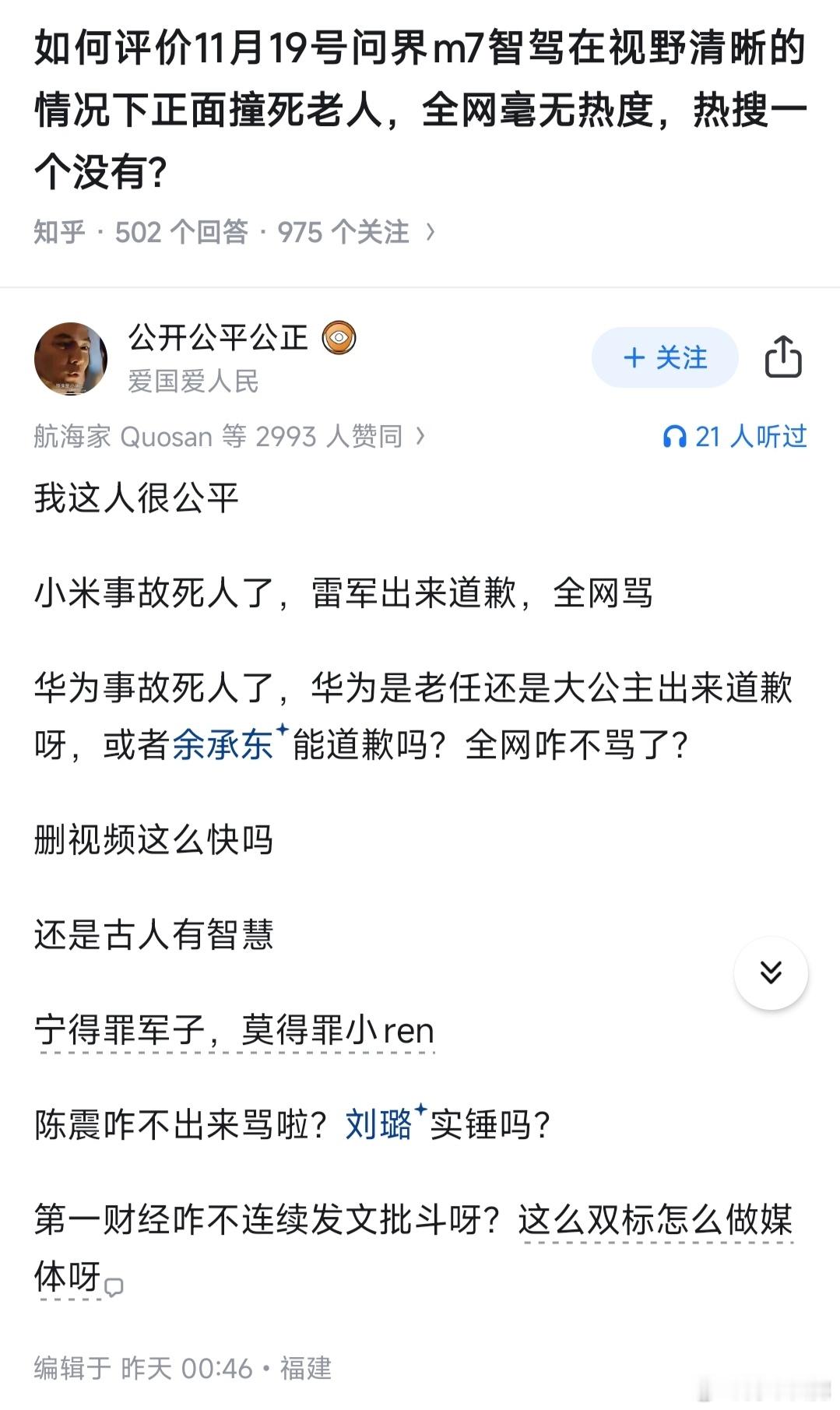

富士康为什么重回中国大陆?台湾专家:印度有两大问题无法解决 全球供应链这盘棋越下越大,富士康这步棋怎么走成了焦点。印度那边,本想分散风险,结果劳动力素质和基础设施两大硬伤卡得死死的,生产线频频出岔子。台湾专家直言,这俩问题短期内根本摆不平。反观大陆,郑州的稳扎稳打让富士康重拾信心,加码投资总部大楼。这背后,是制造业的真金白银考验,谁能扛住,谁就笑到最后? 富士康这几年折腾的全球布局,很多人第一反应就是那句老话:树挪死,人挪活。可现实呢?挪来挪去,还是发现老窝最靠谱。2019年,集团高管们盯着地图,决定把部分iPhone组装线往印度钦奈挪,图的就是“中国+1”分散风险。印度政府许诺补贴,土地成本低,劳动力看起来便宜。 结果投了上百亿,建起厂房,招聘上万人,可效率上不去,成本直线上升。反倒在郑州老基地,生产线稳稳当当,全球七成iPhone还在这儿出货。这不,2024年7月,富士康签下协议,砸1亿元人民币在郑州建新总部大楼,注册资金超25亿元,专攻电动车和储能这些新赛道。 富士康进大陆早,2010年就落脚郑州航空港区,当年建起全球最大iPhone工厂,占地280万平方米,带动周边两百家供应商,养活40万人。流水线日夜转,零部件从长三角珠三角两小时内到货,电力交通一条龙,产能利用率稳在六成以上。iPhone 15组装,良品率轻松95%。可地缘风波一吹,集团开始多元化。 印度钦奈厂2019年开工,初期组装低端型号,招聘现场挤满年轻人,月薪1200元看着诱人。富士康派中国工程师去培训,设计12套方案,手把手教静电防护。可问题接二连三冒头。2023年12月,食物中毒事件闹大,数百女工住院,千人上街堵路,生产线停三周,损失超10亿美元。 罢工频发,工人砸设备,警方出动,管理层想开除违规员工,得赔半年工资,当地劳动法护着本土劳工,企业叫苦不迭。 台湾产业专家黄世聪在媒体访谈里点破了症结。他调研数据摆在那儿,直指劳动力素质和基础设施两大问题,印度短期内解决不了。劳动力这边,工人流动率超30%,刚训好就走人,培训费打水漂。静电环这种防元件坏的关键工具,工人觉得束缚,监督一松就摘,iPhone 15组装良率才一半,后来磨合到75%,郑州那边95%起步。 招聘还挑三拣四,2023到2024年,钦奈厂明确不招已婚女性,理由是家庭负担重,缺勤多。 路透社调查20多次,访谈数十求职者,招聘广告上写“19到30岁,未婚”,代理人直言孕期风险大。印度官员7月1日上门问责,富士康辩称25%新员工是已婚女性,可数据摆着,歧视事实铁板钉钉。 黄世聪说,这不光是习惯问题,是培训体系跟不上,素质提升得几代人工夫。 而基础设施更是个大麻烦。2022年季风雨季,钦奈厂淹水两周,设备泡汤,损失2亿美元。排水系统差,政府限电令一来,高温40度,工厂每周停两三天,自备柴油机,一年油钱2000多万美元。 供应链卡壳严重,80%零部件得从中国空运,深圳螺丝几毛钱,飞到钦奈海关拖五天,成本翻三倍。 显示屏上海港12小时清关,印度港等五天,遇刁难更没谱。芯片厂项目投100亿,印度承诺56亿补贴,只给1.18亿就赖账,技术不达标为由,投资烂尾。 黄世聪分析,这俩问题是系统性差距,基建投资滞后,外债6200亿美元,哪有钱大干?工人素质低,效率低,返工多,每百台手机20台废品,苹果不客气,扣款比补贴多。 大陆这边就不同了。郑州新总部不是随便盖,占地43亩,七大功能齐全:研发、供应链、人才中心一应俱全。2024年11月,富士康中标郑东新区地块,1500万拍下2.84公顷,聚焦新能源车、储能电池、数字健康、机器人。 为什么敢砸钱?供应链靠谱,长三角珠三角辐射,订单波动两小时调整产能。 基建硬气,高铁机场四通八达,电力从不掉链子,雨季排水顺溜。2025年一季度,郑州厂利用率回60%,印度那边一半生产线停摆。富士康2025年二季度召回300多名中国工程师,印度厂没了技术骨干,iPhone 17延期风险大。 全球70%高端iPhone还靠大陆,这实力谁敢小觑。 而富士康“3+3”战略落地,电动车试制中心启动,固态电池项目推进,新兴产业孵化快。这次投资,稳了核心竞争力,也给河南高端制造集群添砖加瓦,向万亿规模冲。 说到底,制造业讲实打实。富士康重回大陆,不是退缩,是明智选择。中国市场大,产业链全,营商环境稳,外企一看就心动。郭台铭当年说“给大陆赏饭吃”,现在看,谁离不开谁,一清二楚。印度那边,企业还得继续试错,大陆这儿,机会多多,欢迎来深耕。

用户10xxx15

全球七成?

舟子

苹果不是加大印度产量吗

用户80xxx09

郭台铭又来赏饭吃了?