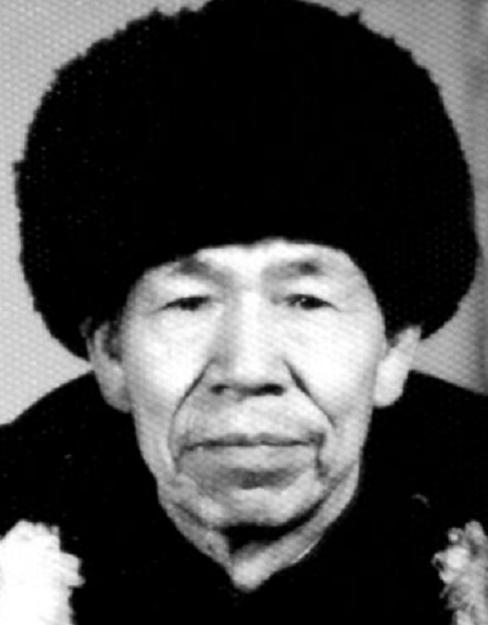

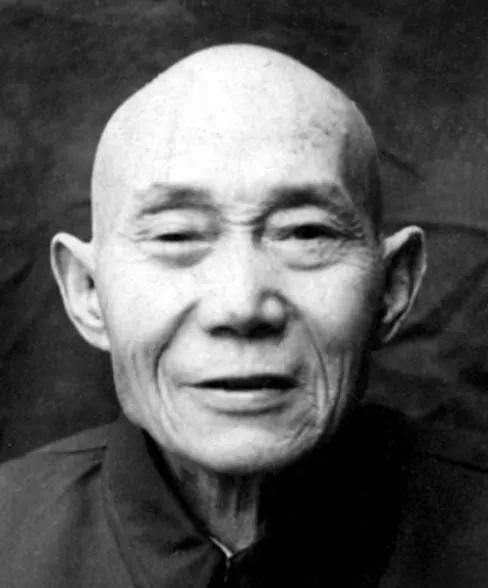

1938年,因为我军优待俘虏的政策,两个日本军官有恃无恐,竟然还敢出口辱骂我军士兵,一名战士直接将一名俘虏刺伤,排长肖万世揽下全部责任,结果被撤职,他气不过,于是对着一名战士说道:“今天晚上打鬼子!” 肖万世并不是一个普通士兵,他1905年出生在河北邢台西由村,出身贫寒,本来是土里刨食的庄稼人。 1937年日军扫荡,他的家乡被焚,亲人全被杀害,村子成了焦土,他就这样被战争推上了前线,带着血债和怒火,加入了八路军386旅772团。 他不多言,但出手狠,战斗勇猛,战友们都叫他“肖愣子”,愣是真愣,可他心里有数,知道自己为什么要打仗,他从参军那天起就放下狠话:“我要给我爹娘报仇,我要多杀鬼子!” 1938年战争进入胶着期,八路军虽然屡次打出漂亮仗,但武器装备有限,兵源紧张,能活捉一个日军俘虏,都算是大事。 可偏偏就在这个时候,肖万世带队抓回两名日军军官,根据1937年10月八路军总部制定的《对日军俘虏政策问题》的四条原则,我军对日俘有着明确的规定。 不杀、不打、医治伤员,还要发路费遣返,这不仅是人道主义的体现,更是瓦解敌军士气的一招棋。 可这规矩一旦落实到战场上,执行起来就没那么容易了,那两个日本军官自持军官身份,对我军士兵不仅不配合,还动口辱骂。 当时正值战士们刚经历完一轮激战,情绪本就绷得紧,听了这些话,一个小战士血气上涌,直接动了刀,把其中一个俘虏刺伤。事情闹大了,部队必须给个说法。 肖万世看到这一幕,没有推卸责任,他明知道这是违反军纪的事,但还是站了出来,主动揽下全部责任。 上级没法网开一面,只能依纪处理,他被撤了职,但没有被剥夺战斗资格,允许他戴罪立功。 接下来的事,就更出人意料了,肖万世没多说话,转身对身边一名战士说了句,“今天晚上打鬼子。”语气平静得像是在说“今晚加个班”。 当天夜里,他带着那名战士,摸黑突袭了附近一支日军小队,干净利落地解决了十多个鬼子,还缴获了十几支枪。 算账很清楚,这一仗,把那天俘虏事件的负面影响给打了回来,上级看在战果上,既没有追加处分,也没立刻恢复他的职务,纪律是纪律,功劳归功劳。 肖万世的经历,是那个年代很多官兵的缩影,一方面他们对日军有深仇大恨,亲人死于敌人刀下,家园被毁,仇怨刻骨。 另一方面,他们又必须压住怒火,严格执行军纪。八路军的俘虏政策不是纸上谈兵,而是一种战略安排。 优待俘虏并不是对敌人仁慈,而是为了让更多日军士兵认识到这场战争的荒谬,从而瓦解他们的斗志。 事实上,后来确实有不少日俘在被优待后开始反思战争,并在我方安排下参与对日宣传工作,成为反战力量的一部分。 但这套政策的推行,从来都不是轻松的,日军受武士道影响深重,宁死不降,很多俘虏一开始根本不配合,甚至试图反抗。 在这种情形下,像肖万世这样的指挥员,既要压住情绪,又要当好表率,责任极重。 这也解释了为什么他刺伤俘虏事件后,组织没有一棒子打死他,而是给出戴罪立功的机会。 从后来的表现看,肖万世把这次教训记在了心里,他继续参加大小战役,屡立战功,最终获得了十次一等功、十二次二等功,胸前挂满了近六十枚军功章。 战争结束后,他离开部队,被安置到四川雷波县粮食局工作,直到晚年离休,2009年,他在当地安然离世,享年104岁。 历史并没有忘记他,他既是那个战争年代最生动的缩影,也是八路军俘虏政策在实践中面临挑战的真实写照。 优待俘虏的政策,在八路军内部并非一套形式主义的规定,而是贯穿始终的战略行动。 它不仅保护了我军的国际形象,也在一定程度上促进了日军内部的思想动摇。 从战术层面看,这种做法为我军争取了主动,从战略层面看,它为建立反法西斯统一战线提供了现实基础。 肖万世的选择,既体现了一个普通士兵的情感爆发,也折射出制度与人性的碰撞,他在纪律和情感之间挣扎,但最终选择了服从集体,继续作战。 他的故事,不是一段英雄传记,而是一段制度执行下的真实片段,一段历史的注脚。 今天回望这段往事,不是为了渲染仇恨,而是要理解那个年代的人是怎么在血与火中坚持原则,又在原则中压抑情感,这种复杂的矛盾,恰恰是战争的真实底色。 肖万世没有写过长篇回忆录,也没有留下太多名言,他一生都很沉默,甚至连那句“今天晚上打鬼子”都没当回事。 但就是这句看似随口的一句话,在那个年代,却是无数像他一样的战士最真实的表达:不靠嘴硬,靠行动。 信息来源: 《抗战老兵隐姓埋名半个世纪,立过10次一等功,12次二等功,104岁逝世》——抗日战争纪念网