“玩不起了?”江苏,男子刷手机时偶然发现常买的服装品牌在打折促销,于是花762元下单20余件商品,可没过多久,等来的不是发货信息,而是商家短信,对方告知商品低价不是折扣问题,而是程序问题,商品不会发出,但可以补偿30块钱,男子表示无法接受 张先生介绍,自己是这个品牌的会员,也算是常客,偶尔就会看看有没有打折促销,也会每天固定签到领积分,刚好这天签到时,发现平时上百块钱的商品标价竟然低到22元、69.5元,页面上还标注着“专享价”,看起来就是会员福利,他就分两次下了二十多件,总共七百多块钱 这价格谈不上离谱,也不是那种一看就怪怪的那种。更关键的是,店里当时还有几百块的正常价商品在售,说明不是整场崩盘式的错误价,所以他心里认定这就是活动价 谁知当天晚上,商家说价格是系统错误,商品无法发货,愿意补偿三十块钱,然后订单会被关闭。三十块钱摆在那,意思也挺明确,就是希望他别再追究了 张先生当场就觉得说不过去。他既不是蹲着薅漏洞,也不是靠什么乱七八糟方式下单,页面怎么展示他就怎么买。真要说系统出错,那也得把前因后果说清楚,让人知道到底错在哪了,而不是一句异常就结束 后来他把材料整理好,向当地法院提交立案申请,希望商家给个能落地的解释,要么解释清楚,为啥属于异常,要么按成交价格发货。到现在案件处于待审核阶段 对此,不少网友都站在买家这一边,有网友说:要是7万多块我会觉得买家有点恶意,才700多块,这是有多玩不起? 其实这种事之所以容易让人共鸣,是因为大家都遇到过类似情况。一旦商家把问题归到系统,那消费者说什么都不算数。可在数字化购物里,页面展示就是合同的一部分,你展示怎么写,消费者就按那个做选择 消费者未必不能理解技术失误,大家不满的往往是商家事后的态度:不主动沟通、不充分说明,用模板化的回复和几十块钱补偿来应付。如果品牌能在发现问题后,第一时间向用户说明发生了什么、为什么发生、怎样补救,或许很多问题就不存在了

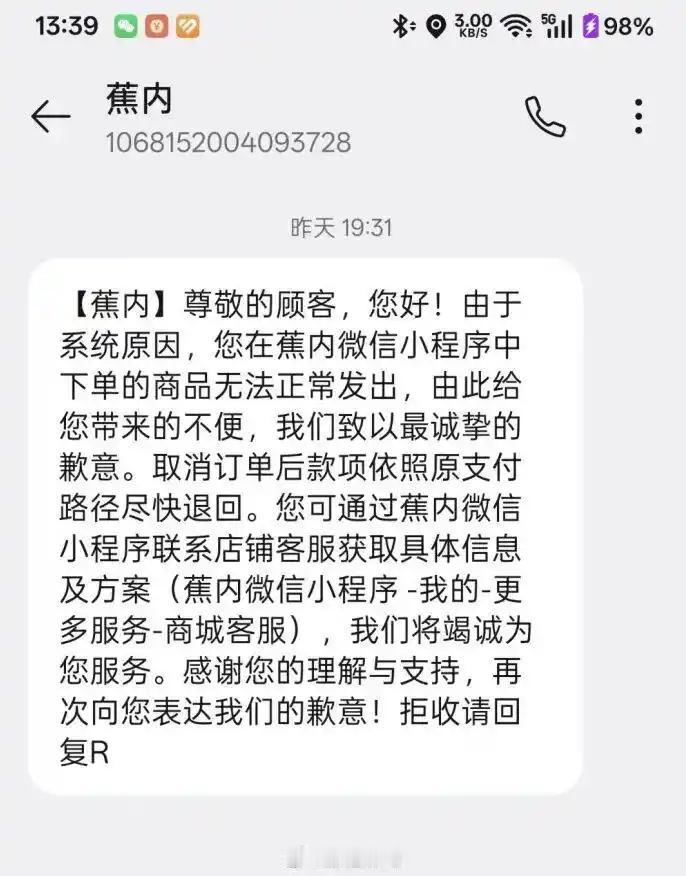

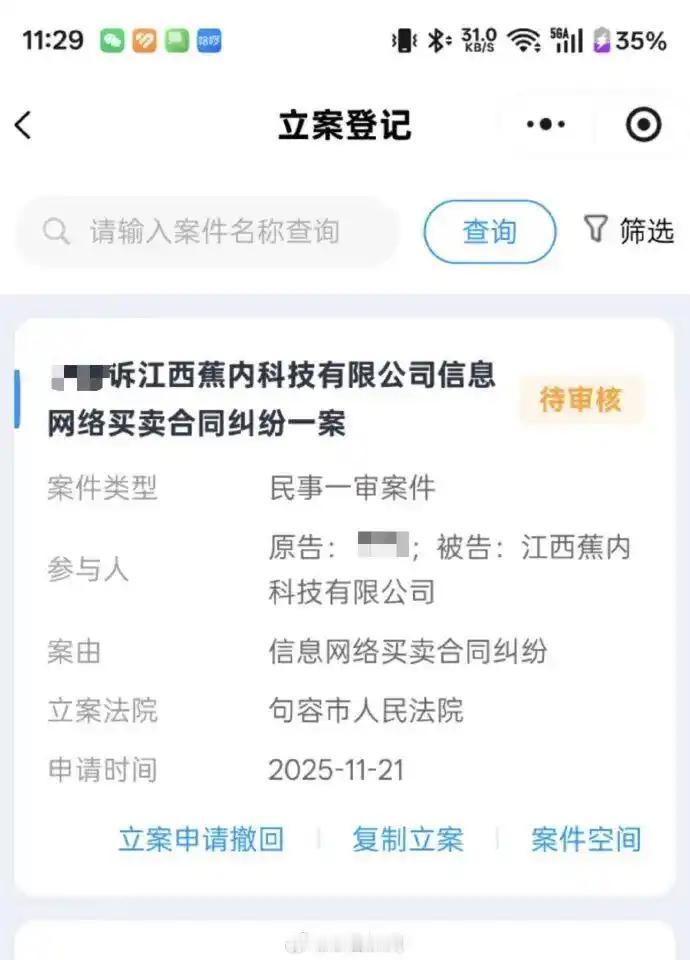

![你跟江苏地铁之间必须没一个[滑稽笑]](http://image.uczzd.cn/17033720117571047957.jpg?id=0)