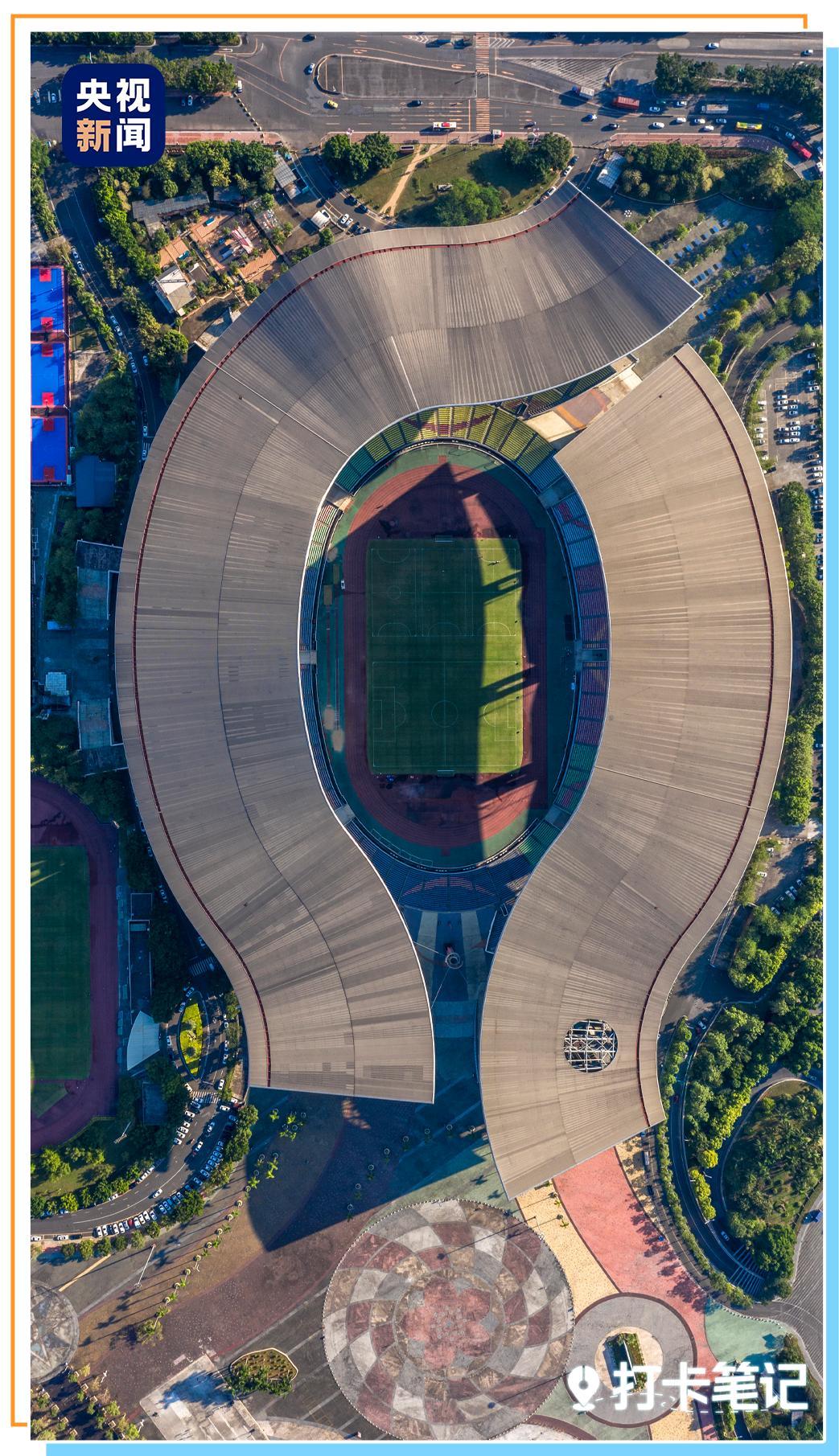

世界从中国这届运动会看到了什么 11月21日,中国第十五届运动会在深圳圆满落幕。历时近半个月的精彩赛事,新秀小将登峰、“全民全运”闪耀大湾区、“喜乐包”“大湾鸡”等生动表达,让人们记住了体育健儿的拼搏之姿,也感受到生动的文化创意。 值得注意的是,关注热度不只在国内。一场国内体育赛事,何以吸引世界关注?“科技”“团结”“区域协同”,从外媒报道的这些关键词中,可以看出一些答案。 这届全运会选在深圳举办,已经很有意味。深圳作为改革开放的前沿城市,本身就是一个不断刷新“可能性”的地方。过去大家提起深圳,想到的是高楼林立和科技企业。 如今全运会来了,体育也被摆在了这个城市的新名片上。更有意思的是,这次全运会还是中国第一次由省级区域共同承办的国家级大型体育赛事,粤港澳大湾区一起上阵。 广东、香港、澳门三地配合得有声有色,不仅是合作顺畅,而且还通过体育这个载体,把区域一体化的成果展示了出来。 外媒在关注“区域协同”这个词,其实看到的正是中国式现代化在“多个维度同时推进”的能力。除了场上的比拼,场外的热度也没低。 很多人印象深刻的,反倒是“喜乐包”“大湾鸡”这些周边产品。听起来像是搞笑的梗,实则背后藏着的是文化表达的创新。过去大家看体育赛事,更多聚焦的是比赛成绩。 现在你会发现,观众在意的是氛围,是参与感,是一种“我也在现场”的体验。从“全民全运”的口号,到深圳街头随处可见的运动元素,再到各种衍生产品的走红。 这种文化氛围的打造,其实也是体育软实力的一部分。而“软实力”这种东西,恰恰是国际话语体系中极其重要的一环。 说到国际关注,其实很多人第一反应是:一场中国国内的比赛,为什么会引来外媒大量报道?这就要回到“科技”这个关键词了。 深圳本身就是科技高地,这届全运会也没让人失望。从开幕式的全息投影,到比赛中的智能裁判,再到观众互动的数字技术,这种“高科技加持”的体育体验。 不仅让国内观众觉得耳目一新,也让国际社会看到了中国在数字基础设施方面的进步。尤其是和一些传统体育强国相比。 中国在把科技和体育结合起来这件事上,其实已经走在了前面。这不是炫技,而是实实在在地提高了比赛的公平性、观赏性和参与度。 更重要的是,这届全运会对“全民参与”这件事的重视。以前我们说全民健身,更多停留在口号层面,而这次你能明显看到,观众不仅是看客,还是参与者。 赛事设置里,群众组和竞技组并行,很多普通人也能站上大舞台,不仅是完成梦想那么简单,更是一种国家对民众健康的引导和鼓励。 这种体育观念的更新,其实也和国家推动健康中国战略是同步的。想想过去几年大家经历的疫情,很多国家的公共健康体系暴露出不少问题。 而中国用举办一场全民参与的运动会的方式,向世界传递出一种态度:健康不仅是个人的事,更是国家治理的一部分。 从另一个角度看,这次全运会也让人想起了2008年的北京奥运会。那时候,中国向世界展示的是“大国崛起”的信号,而如今的全运会,展示的是“大国自信”的内涵。 一场国内比赛,能吸引世界媒体关注,不是因为它有多宏大,而是因为它足够真实,足够接地气,也足够有未来感。尤其是在当下这个全球局势复杂多变的背景下。 中国用一场运动会讲述了一个稳定、开放、进取的故事,这种叙事方式,其实比任何官方声明都更有说服力。 当然,也有人质疑:这是不是一种“对外秀场”?但如果你真正了解这届全运会的筹备和落地过程,就会发现,它更像是一次“自我更新”的过程。 一个国家的体育赛事,不再只是精英运动员的舞台,而是全民共享的平台;不再只是奖牌榜的比拼,而是文化、科技、治理能力的综合体现。 这种转变,其实就是中国社会正在经历的深层变化的一部分。所以说,世界从这届全运会看到了什么?看到了中国的自信、技术的进步、文化的活力、区域的协同。 也看到了体育不再只是肌肉和速度的比试,更是国家治理理念和社会价值观的体现。而最有意思的是,这一切并不是刻意设计出来的,而是自然而然地流露出来的,这才是最打动人的地方。 MCN双量进阶计划 参考资料:环球时报社评:世界从中国这届运动会看到了什么 2025-11-22 09:46·环球时报